エンジンテクノロジー超基礎講座017|リーンバーンで混合気を薄くするとなぜいいのか、何が難しいのか

混合気がガソリンと空気が混ざったものなら、ガソリンの割合を減らして燃やせば燃費が良くなるではないか。そのように考えたのがリーンバーン。しかし単に薄くするだけでは火がつきにくく、燃えるとNOxが生じやすい。【モーターファン・イラストレーテッド Vol.136より転載】

かつて1990年代初頭に三菱自動車は成層リーンバーンエンジンを実用化した。筒内に直に燃料を吹く直噴を使い、圧縮行程で燃焼室内に燃料が濃い層を作り、そこに点火することで全体では少ない燃料で運転するエンジンだった。

ガソリンの理論空燃比(ストイキオメトリー)は空気14.7に対し燃料1という重量比だが、これよりも空気が多い条件で燃焼させた。ただし空気が多い、つまり酸素が多いためNOx対策が厄介で、当時はそこが限界だった。

やがてガソリン直噴はリーンバーンではなくストイキ直噴となり、直噴ターボ全盛時代を迎える。ところが21世紀に入ると各社がリーンバーン研究を加速させた。ディーゼルのような圧縮着火をガソリン(オットーサイクル)エンジンで実現し、極めて薄い混合気を使って燃費を良くしようという狙いだ。

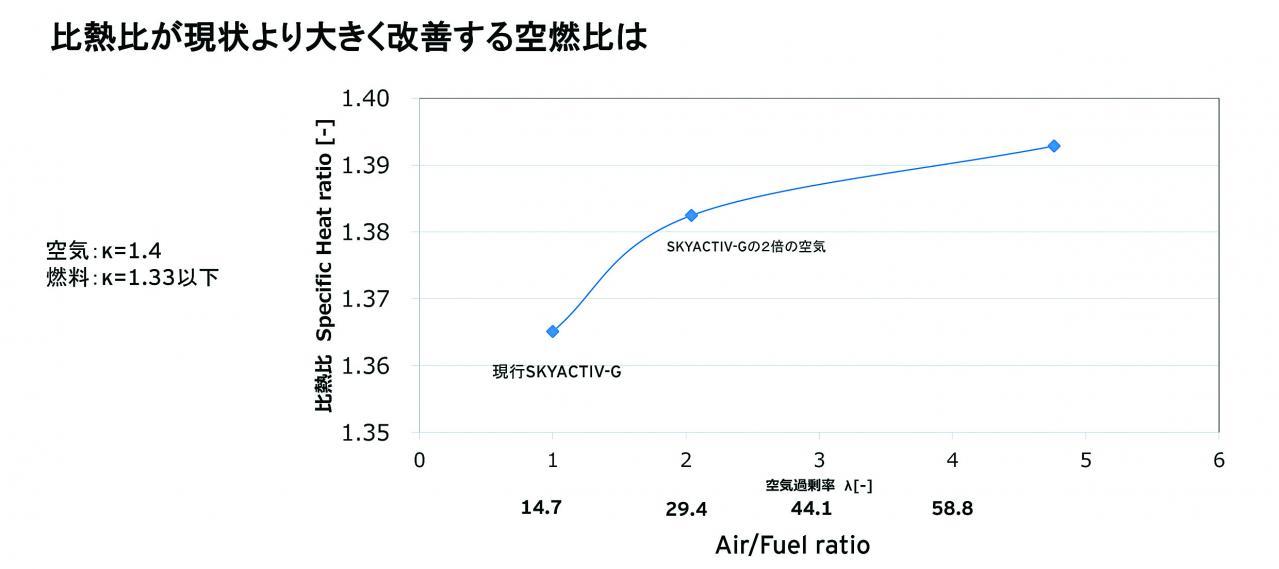

ガソリンエンジンの熱効率アップのためには、圧縮比と比熱比を高めなければならない。比熱は原子数に比例して低くなる。燃料分子は比熱比が低く空気は比熱比が高い。だから燃料が少ない状態で運転できれば熱効率は上がる。

同時に、空気を余分に吸い込んで燃やせば燃焼温度が低くなる。燃焼温度が高いと分子が振動したり分解するのにエネルギーを奪われるから、燃焼温度を下げると比熱比が高くなる。これがリーンバーン研究の根拠である。

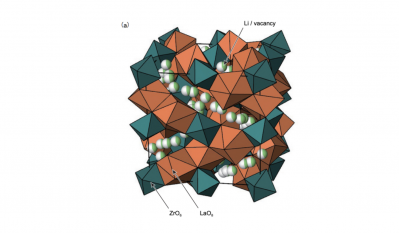

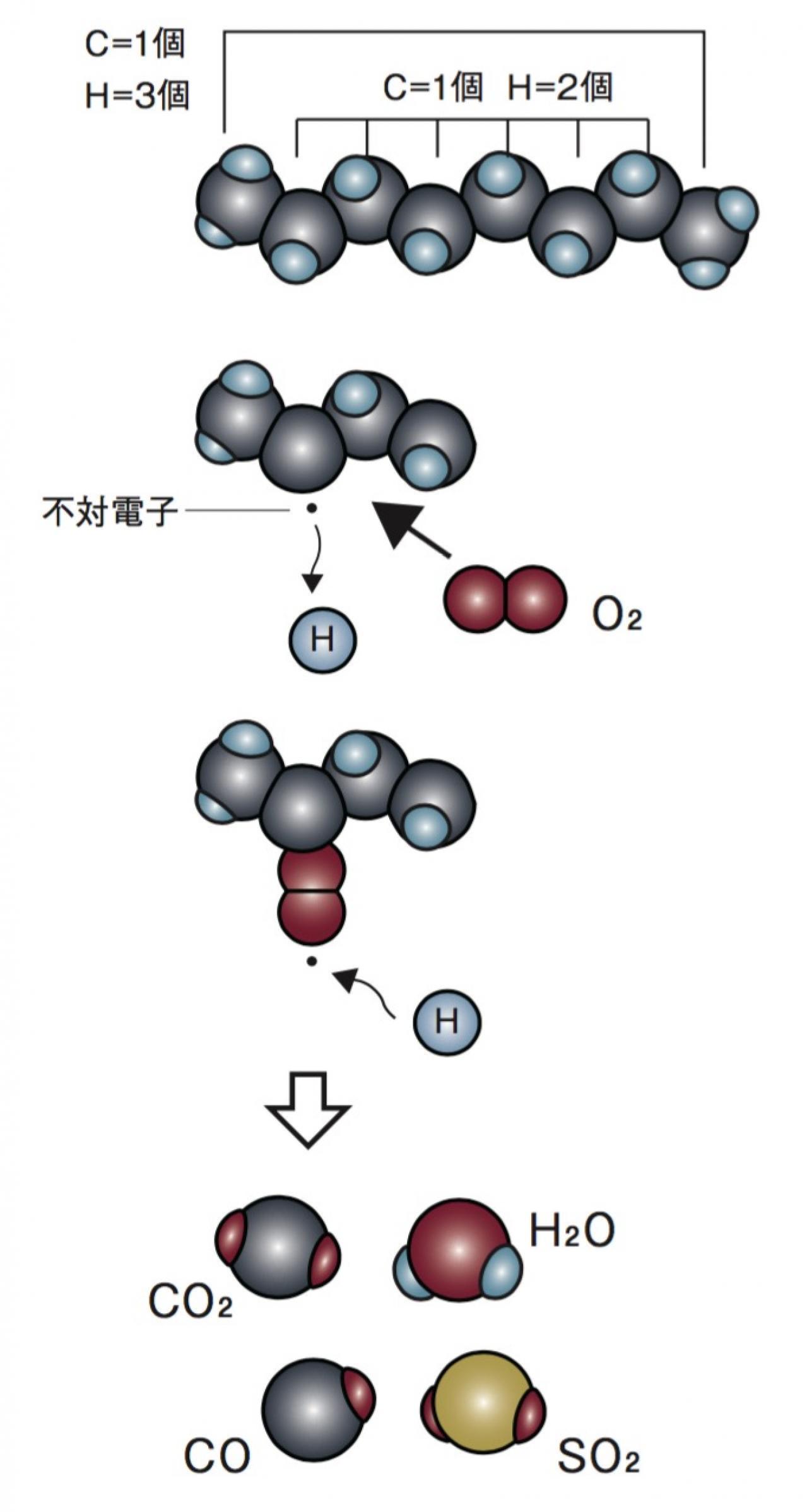

そもそもガソリンを燃やすとはどういうことなのか。上図は、空気の成分と燃料の成分が燃焼という化学反応を起こすときのプロセスを簡単に示したものだ。圧縮によって混合気が高温になることで、分子の振動が大きくなる。そこに点火プラグの火花が飛んできて燃焼が始まり、燃料分子がバラバラになる。その時にエネルギーが放出され、後には「燃えかす」が残るというものである。

もっと単純に考えて、少ない燃料で燃焼させれば当然、燃費は良い。どこまで燃料を薄くできるかが勝負で、そのときに余分な排ガス成分が出なければいい。マツダのスカイアクティブXエンジンは、小さな火花点火によって全体を圧縮着火させるというまったく新しいアイデアであり、もっとも進んだリーンバーンエンジンであると言える。成層リーンバーンではなく予混合リーンバーンだ。しかもストイキよりもはるかに燃料が薄い混合気を燃やす。