SDV:ソフトウェア・デファインド・ビークルはどのように進んできたか

国内外あちこちで言われるようになったSDV。クルマの姿を大きく変えることが期待されている。しかしソフトでハードを変革させるという取り組みは何もSDVから始まったわけではなく、前例もあったはず。ソフトを受け止めるハードウェアを含めてこの取り組みはどのように進んできたのか、あらためて振り返ってみる。

TEXT:小笠原凛子(Linco OGASAWARA) ILLUSTRATION:Shutterstock

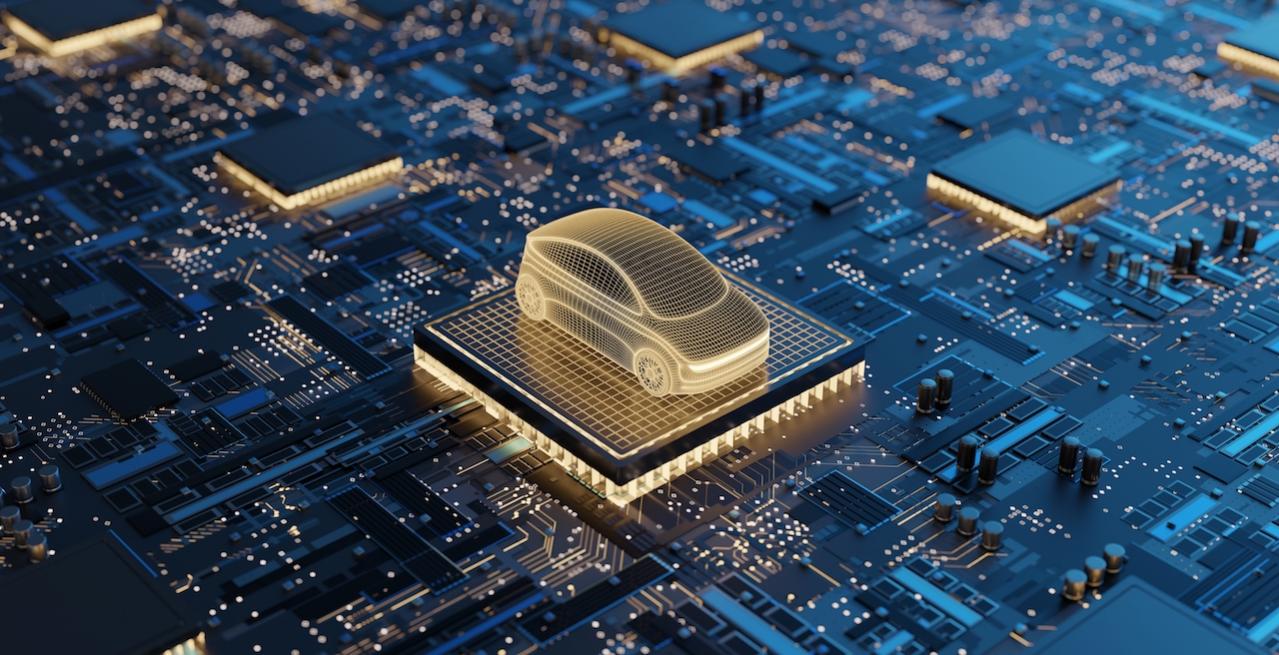

「SoftwareDefined(ソフトウェアデファインド)○○」という表現は、少なくとも10年ほど前にはIT業界で使われていた。○○にはネットワークやストレージ、アーキテクチャ、データセンター、エンバイロンメントなどが入る。エレクトロニクス業界には、ソフトウェアデファインドラジオ=ソフトウェア無線という言葉もある。富士通などのIT企業の説明を参照すると、手作業をデジタル化して運用の負荷を軽減したり、ハードウェアではなくソフトウェアの変更によってさまざまな方式に対応したりするコンセプトがいずれも共通だ。

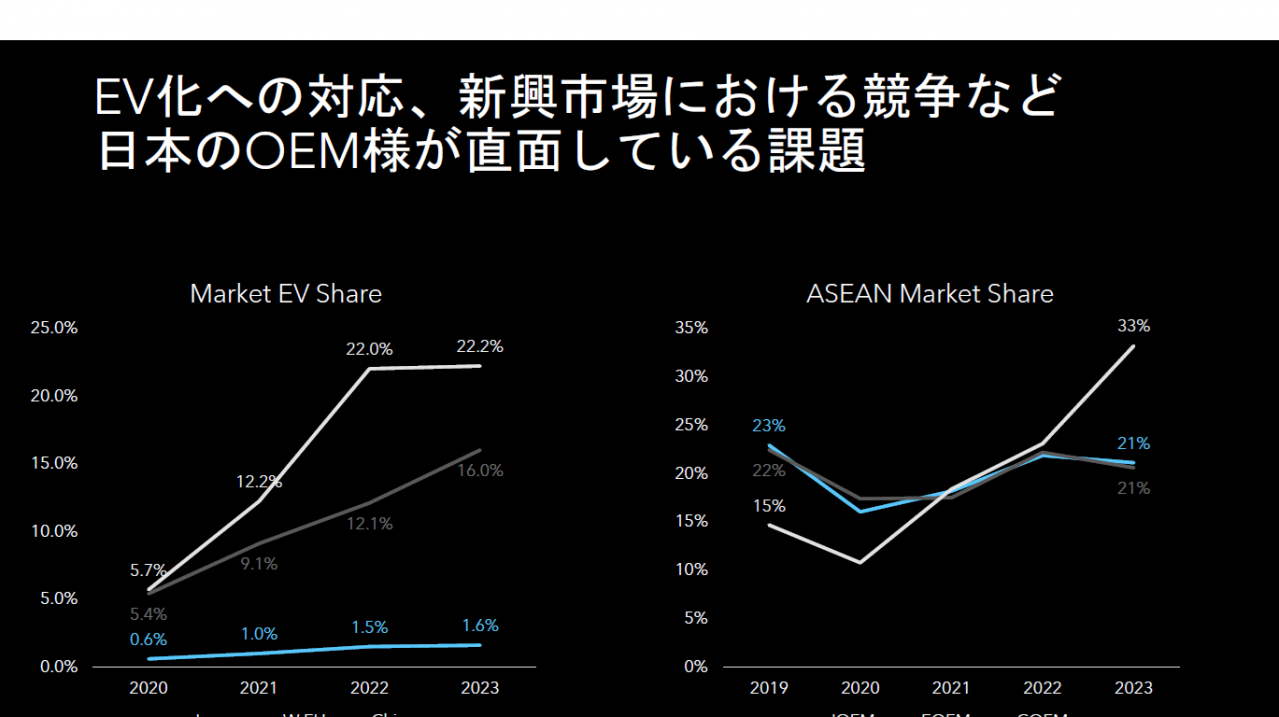

自動車業界で主にサプライヤーから「SDV(ソフトウェアデファインドビークル)」という言葉が広がり始めたのは、2021年ごろからだ。その少し前にはトヨタ自動車が「ソフトウェアファースト」という言葉を使った。SDVやソフトウェアファーストはIT業界などで定着しているコンセプトと基本的には同じだが「販売後にソフトウェアを更新して手を入れられること」を意味する場合も多い。

ただ、自動車業界では「ソフトウェアデファインド」であることに対して、さまざまな期待や思惑も込められているようにも感じられる。「ソフトウェアが価値や収益の中心になる」「携帯電話機からスマートフォンへの変化と同じ大きな転機だ」「クルマの特徴をソフトウェアが決める」「車両のソフトウェアを頻繁に無線で更新(OTA)することが重要」といった展望が、SDVという言葉とセットで語られる。

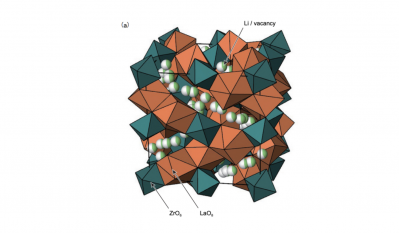

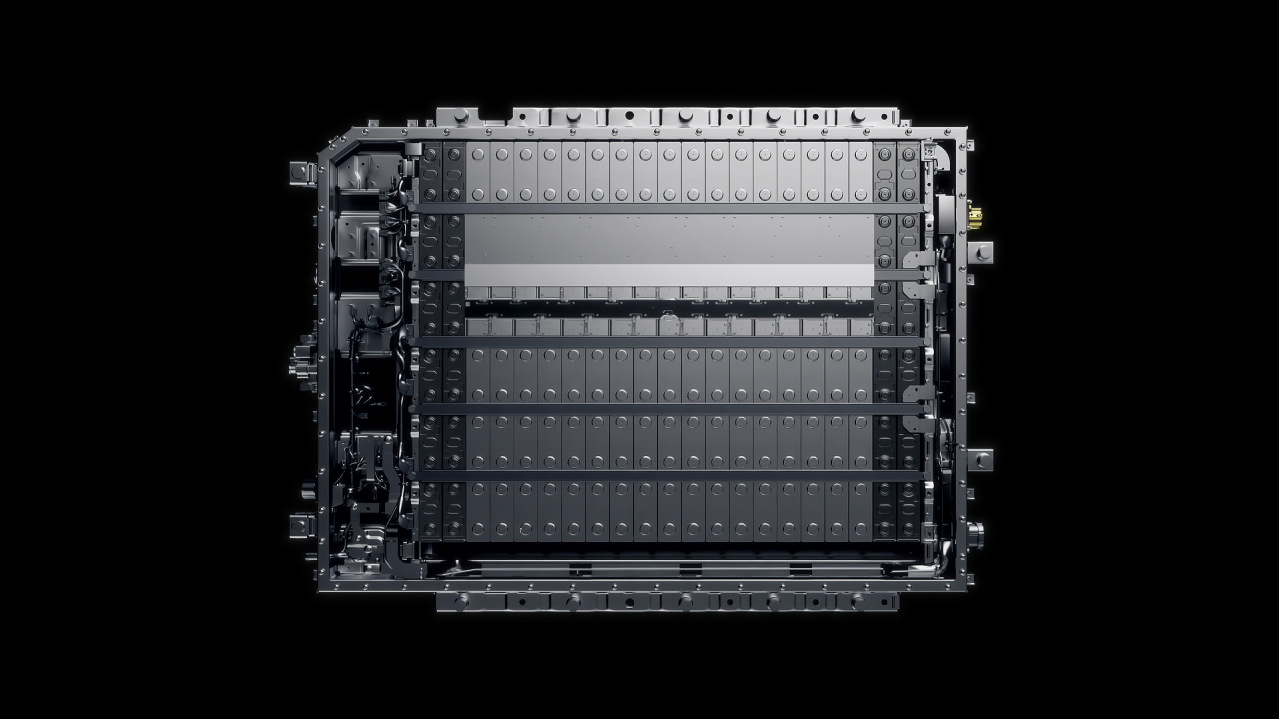

BEVとも並べて言及されることが多い。OTAを含むソフトウェア更新を前提に電気電子プラットフォームを刷新した新型のBEVであれば、SDVのコンセプトを実現しやすいためだ(エンジン車で複数の世代にわたって使われてきた電気電子プラットフォームは複雑で、柔軟かつ自由なソフトウェア更新に向かない)。厳密にいえばBEVやOTAでなくともSDVのコンセプトは達成されるが、ユーザーがメリットや価値を体感しやすく、自動車メーカー側が先進性を打ち出しやすいのは、BEVやOTAがセットになっている場合だろう。

―――

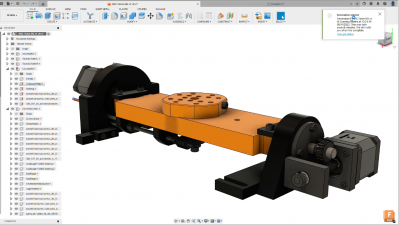

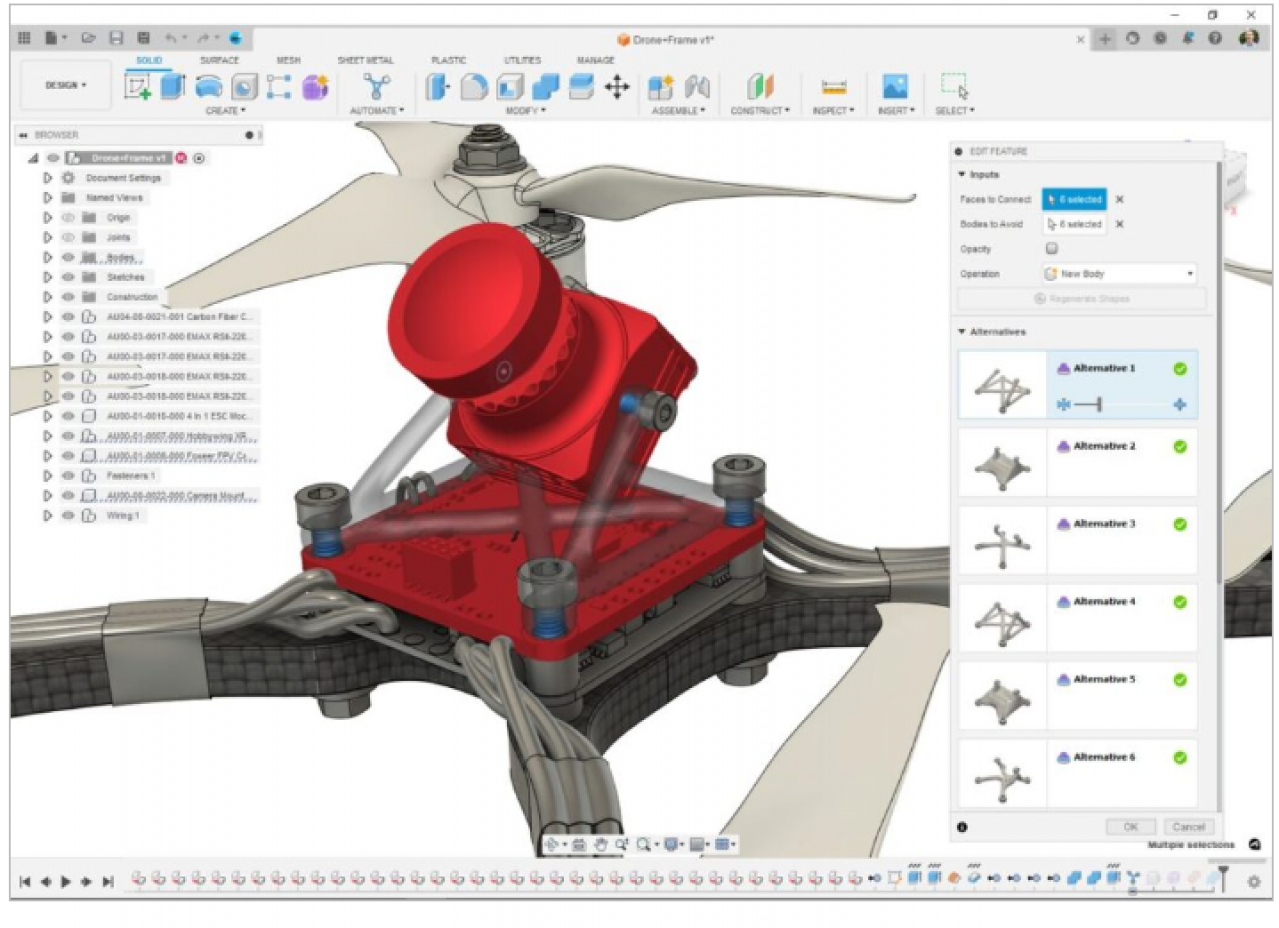

SDVはソフトウェアだけが主役であるかのように見えるが、ハードウェアを軽視するコンセプトだと誤解してはいけない。ソフトウェアデファインドの先輩であるネットワークやデータセンターがハードウェアをないがしろにしているだろうか?ITに縁遠くても、日常生活でPCやスマートフォンを使っていればハードウェアの性能があって初めてソフトウェアが満足に動くことは肌感覚として分かる。

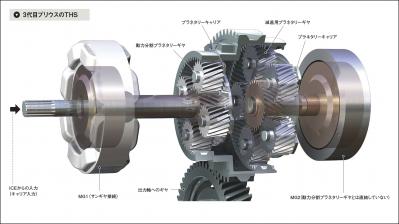

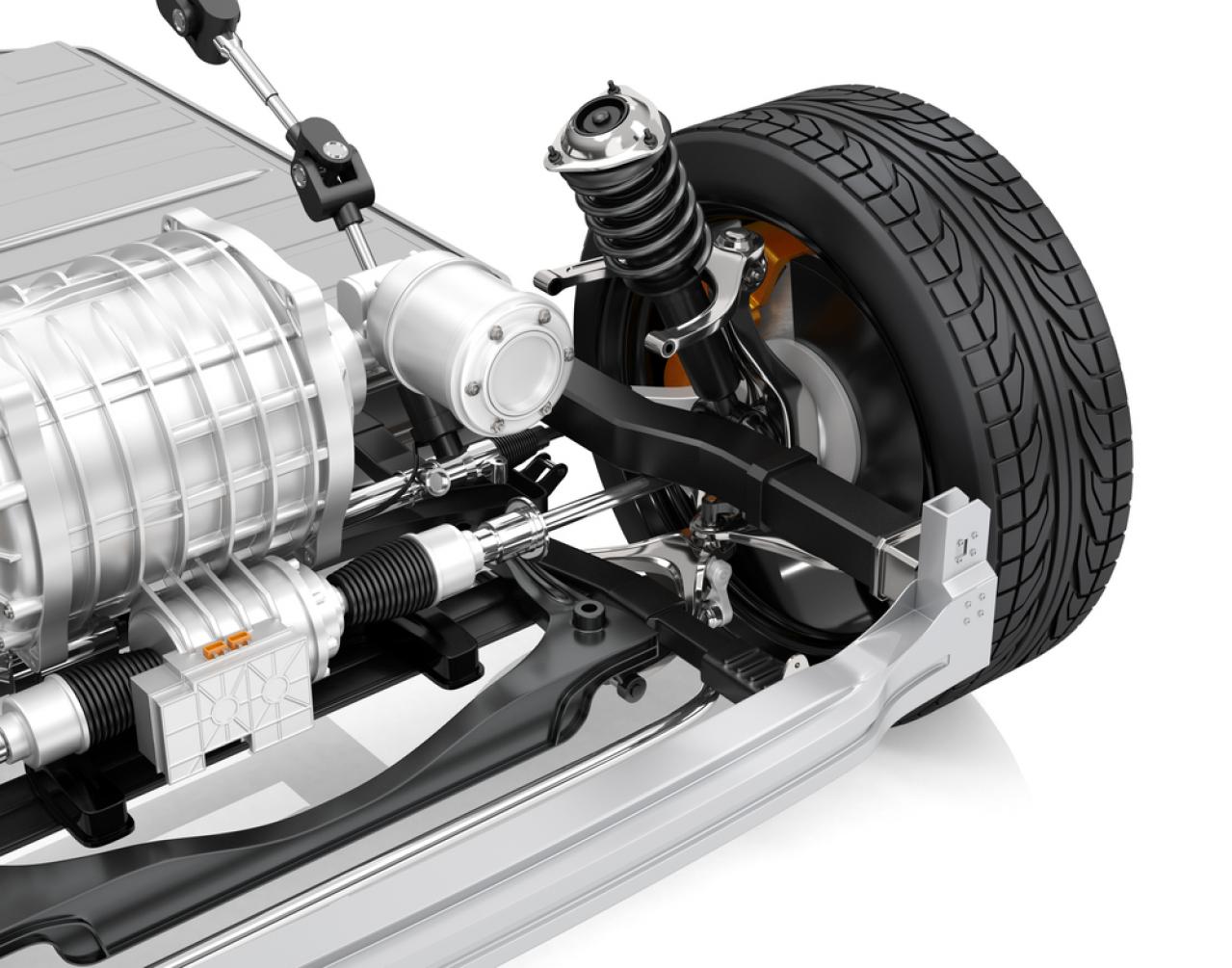

SDVという言葉が広がるのは、これまで自動車業界であまり高くなかったソフトウェアの地位や優先順位を向上させるきっかけだとみることもできる。自動車業界では長きにわたってメカが強い立場にあった。エンジンやトランスミッション、足回りなどのメカが商品の個性を左右したので自然なことではある。

ただ、伝統的な開発の進め方ではハードウェアが完成してからソフトウェアの開発が始まるため、ソフトウェアエンジニアにしわ寄せがいっていた。メカをはじめとするハードウェアとソフトウェアではエンジニアの考え方やこだわりも異なり、会社によってはそれぞれの部署同士で仲が悪いという場合もあったと聞く。

ハードウェア主導でソフトウェア開発が後回しにされるのも、文化の違いでハードウェア開発との連携が取りにくいのも、SDVのコンセプト実現にはマイナス要因になる。変革の速い会社であれば、そうしたこれまでの風土を改善する取り組みが既に進んでいる。大手であればソフトウェアに特化した別会社を設立するなど組織を大きく変えており、そうでなかったとしてもITやエレクトロニクスの経験者をターゲットにソフトウェアエンジニアの募集も増やしているだろう。配置転換を前提とした学びなおし(リスキリング)も広がる。