空中超音波検査装置「NAUT21」は自動車パーツの「がん」を発見できるか? - ジャパンプローブ株式会社|人とくるまのテクノロジー展 2024

CTやMRI、レントゲン。病気の早期発見には、切らずに各種検査機器で調べるのが常識。これはヒトの話。では、自動車パーツはどうだろうか?生産時になんらかの原因で各種欠損が発生する可能性がある。いわば、自動車の「がん」。もしも、不良品を壊さずに不具合を発見できれば万々歳である。そこで、人とくるまのテクノロジー展 2024に「空中超音波検査装置」を出展したジャパンプローブ株式会社のシステム設計開発部の菊池 和幸氏に、超音波を用いた部品検査の実態についてうかがった。無事、がんは発見できるのか?

TEXT&PHOTO:石原 健児(Kenji Ishihara)

主催:公益社団法人自動車技術会

目次

お見事!自動車パーツの「がん」を発見

人とくるまのテクノロジー展 2024でジャパンプローブ株式会社(以下:ジャパンプローブ)がアピールしていた技術が超音波検査「NAUT21」だ。ジャパンプローブが対応する業界は航空宇宙、プラント、エレクトロニクスなど幅広く、バッテリーやタイヤ、ブレーキパッドなど自動車関連業界でも豊富なソリューション実績を持つ。今回展示するNAUT21は非接触式の超音波検査。従来の検査方法に見られる「プローブ」と呼ばれる検査機器を接触せずに非破壊検査ができるのだ。

展示ブースの4分の1程を占めるスペースには、NAUT21の機器と検査適用例が展示されていた。「先端複合材料(CFRP)」「ガラス繊維強化プラスチック(GFRP)」「リチウムイオン電池(Lib)」「銅板突合せ接合部」「摩擦材(ブレーキ)」「各種フィルム・タイヤ」と検査対象は多彩だ。リチウムイオン電池の3D画像検査もできるようだ。

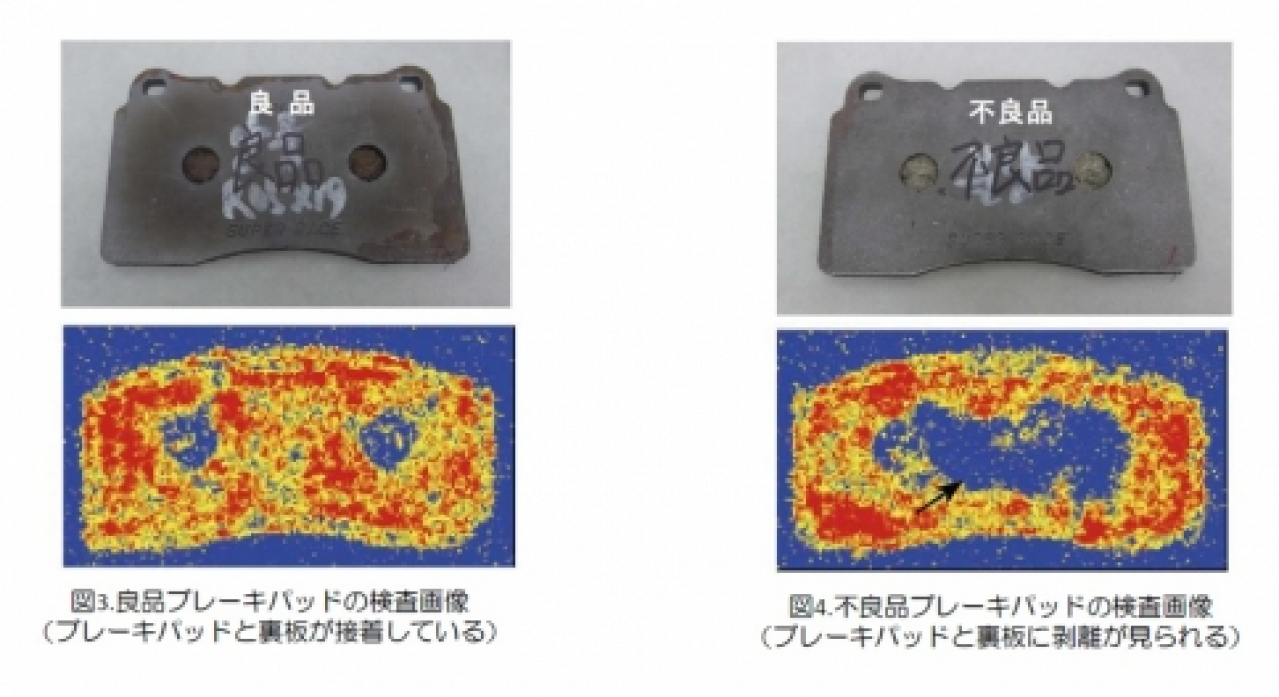

サーモグラフィ画像を思わせる鮮やかな検査画像からは、異常のある個所が一目瞭然で判別できる。材質も加工内容も違う、自動車パーツの中にできた不具合、いわばクルマの「がん細胞」ともいえる場所を見事に発見したのだ。以下、具体例をいくつかご紹介する。

ブレーキやリチウムイオン電池内に発生した「がん」をご覧あれ

ブレーキの心臓部ともいえるブレーキパッド。NAUT21を用いた検査では、不良品のブレーキパットで、裏板と貼り付けたブレーキパッドの間の解離が明確に検出された。

また、リチウムイオン電池(ラミネートタイプ)の検査では、不良品の電解液の浸透分布の不均一が見事に検出されている。目視ではわからない不具合が、不良品を壊すことなく把握できるのは、とても重要な意味を持つ。

「検査結果は製造工程の見直しに役立ちます。完成品を壊さずに検査することで、今後どう改善すれば同様の事例を防止できるか、製造現場が考えるヒントになるからです。」とシステム設計開発部の菊池氏は、超音波検査の意義を語る。

もしも、電池やブレーキといった安全に直結するパーツで深刻な不具合が発生すれば、最悪車両がリコールの対象となるかもしれない。不具合を未然に防ぐのは、いわば病気の早期発見。重大過失からリコールが発生した場面は想像もしたくない。

めざすのはユーザーの利便性向上、新たな超音波検査方法を次々と考案

ジャパンプローブはNAUT21以外にもさまざまな超音波検査を展示していた。「柔探(じゅうたん)」「乾探(かんたん)」「蛸探(たこたん)」「曲探(きょくたん)」微妙に韻を踏む独特なネーミングは何故か頭に残る。

「柔探(じゅうたん)」は検査機器の「超音波プローブ」の先端が柔らかい素材でできており、溶接部や切断面、表面が荒い鍛造品、隙間など狭い場所の検査に向いている。表面が粗い検査品でも、磨き工程不要で検査が可能なメリットがある。

「乾探(かんたん)」は触媒物質が不要な検査法。触媒物質とは超音波検査で用いられる、音波を通りやすくする油性物質を指す。触媒物質で濡れてはいけない・汚れてはいけない製品の検査が可能だ。

まるでタコのように検査品にフィットするのが「蛸探(たこたん)」だ。検査プローブの材質を工夫するだけでなく、プローブ表面に切れ目を入れ柔軟性を向上。バルブや配管の継ぎ手部分(エルボ配管)、溶接部分の欠陥など、従来のプローブでは検査が難しい場所の検査が可能となる。

複数の検査素子を繋ぎ合わせ、幅広い場所の曲面検査を可能とするのが「曲探(きょくたん)」。曲げたり、たわみを持たせたり、といったことができるため、さまざまな形状の製品の検査に対応している。

いずれの検査機器も、用途は大きく異なる。自動車製品では、前述のNAUT21を用いた検査のほか、曲探を用いたアレイプローブ(鋳鉄品)の検査やペン型プローブを用いたクランクシャフトの検査も行っている。

「私どもでは各種検査を、ユーザーの検査課題解決を目的として開発しています」と菊池氏は語る。どの検査方法も、これまでの経験からユーザーの利便性を高めるため既存検査の弱点を改善し創り上げた。「ユーザーニーズありきではなく、より良いものを提案する」という匠の姿勢がそこにあった。

超音波検査の弱みと強みを知り尽くした匠たち

超音波検査には弱みもある。菊池氏は自社の弱みも包み隠さず話した。「音が反射しづらいものは不得手です。たとえば約直径1mm以下の小さなものや、台所で使うスポンジのような内部構造を持つものも分析しづらいですね」。

逆にジャパンプローブの強みとなるのが、計測機器のカスタマイズだ。大きな製品の計測や、工場の環境に合わせた計測機器のセッティングなど、さまざまなニーズに対応している。「今後は、現状提供しているサービスの要望に応じ、新たな計測機器を開発していきたいですね」と菊池氏は語る。次なる匠の提案も期待したい。