TPR株式会社が信じる「炭素」のチカラ。長尺カーボンナノチューブの「森」が世界を変える|人とくるまのテクノロジー展 2024

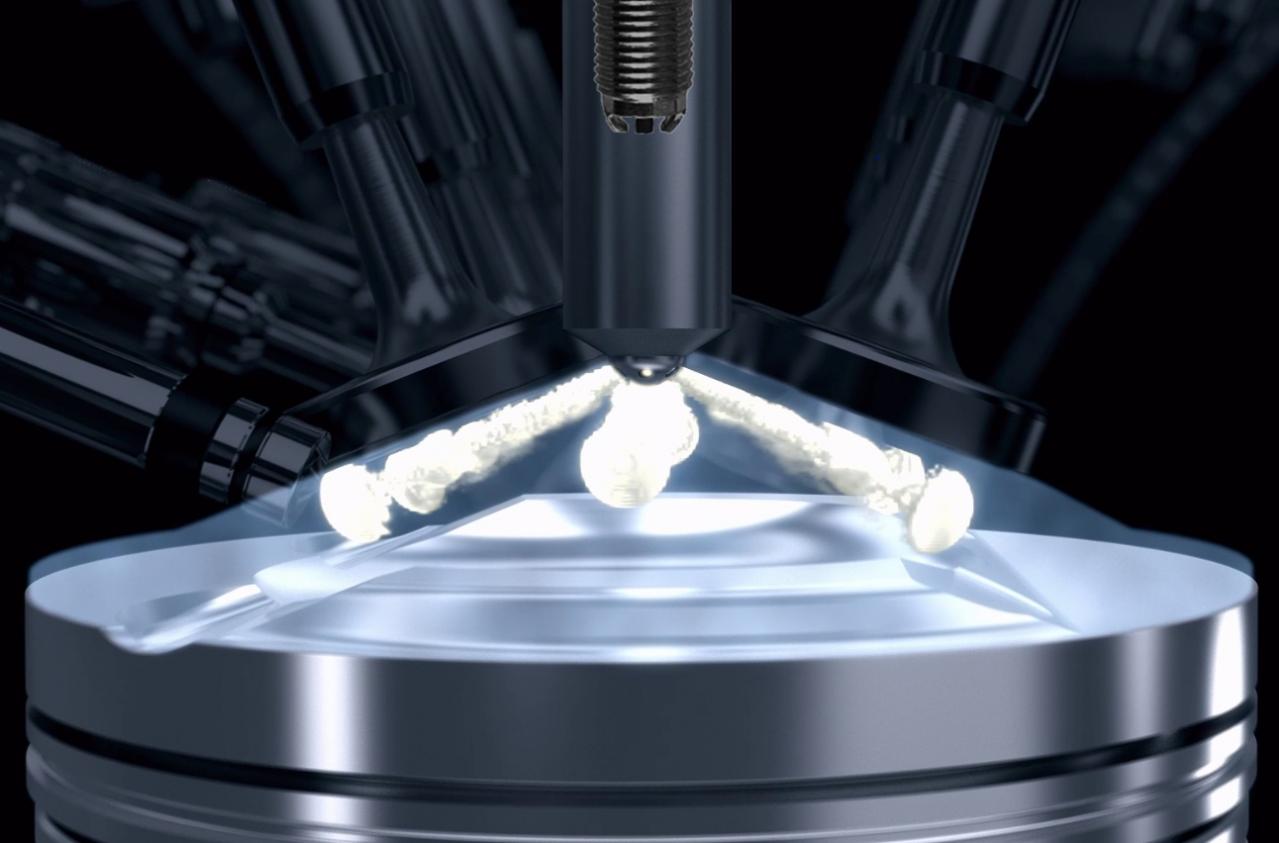

カーボンナノチューブ(CNT)と聞くと、「宇宙エレベータ」の連想からか、実用にはほど遠い「夢の材料」だと思っていないだろうか。今回、TPR(旧帝国ピストンリング)株式会社が展示したのは、もはや「夢」ではないCNTが世界を変える、という提案の数々だった。

TEXT&PHOTO:渡邉 生(Sei WATANABE)

「最大の特徴は、畳一畳の広さ全面に、長さ2mmのCNTを作れること」そして、「『畳一畳』も『長さ2mm』も世界トップクラスです」TPR株式会社で新事業開発企画室で室長を務める丸山弘晃氏は誇らしげに語る。

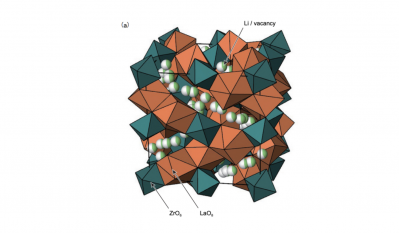

1990年代に「発見」され、その後もさまざまな技術者が実用的製法の開発に取り組んできたCNTだが、TPRでは、原料となる炭素を含むガス中に基盤を置き、その上の金属触媒を核にして糸状のCNTを成長させる方式を採用している。「森の木」のようにすくすくと成長することから、出来た状態を「フォレスト(森)」と呼ぶ。TPRの「森の木」は、長尺、すなわち、細いのに背が高い。CNTの長尺度を評価する指標であるアスペクト比(長さと直径の比率)は、一般に数千、数万のオーダーであれば優秀とされるが、TPR製CNTのアスペクト比は20万、と一桁大きい。直径30cmの木に例えれば、なんと高さ60kmの高さの木が、見渡す限り(地球の表面積を超える広さで)立ち並んでいることになる。

「学術的研究を除けば、商用化を前提とした製法でここまで長尺のものは他にはありません。また、その品質にも桁違いです。最近急速に広まってきた普及品に比べ純度が大幅に高い。これも製法の違いによるものです」

普及品、特に海外で用いられる製法は、ガス中に核となる金属粒子を散布し、降下する間に生成するCNTを付着させるのが一般的で、この方式では長尺にするのが難しいだけでなく、生成物内に触媒金属などが不純物として残される。このため現状では数パーセントのオーダーで不純物が残ってしまうものも多いらしい。「弊社の製法では、一カ所の核(金属触媒)から長尺なCNTが採れるため、金属不純物は250ppm以下、と桁違いです」。CNTの純度は、導電性や強度など主要な性能に直結するため重要な指標だが、ここでも長尺な「フォレスト」を作れることが競争力の源泉となっている。

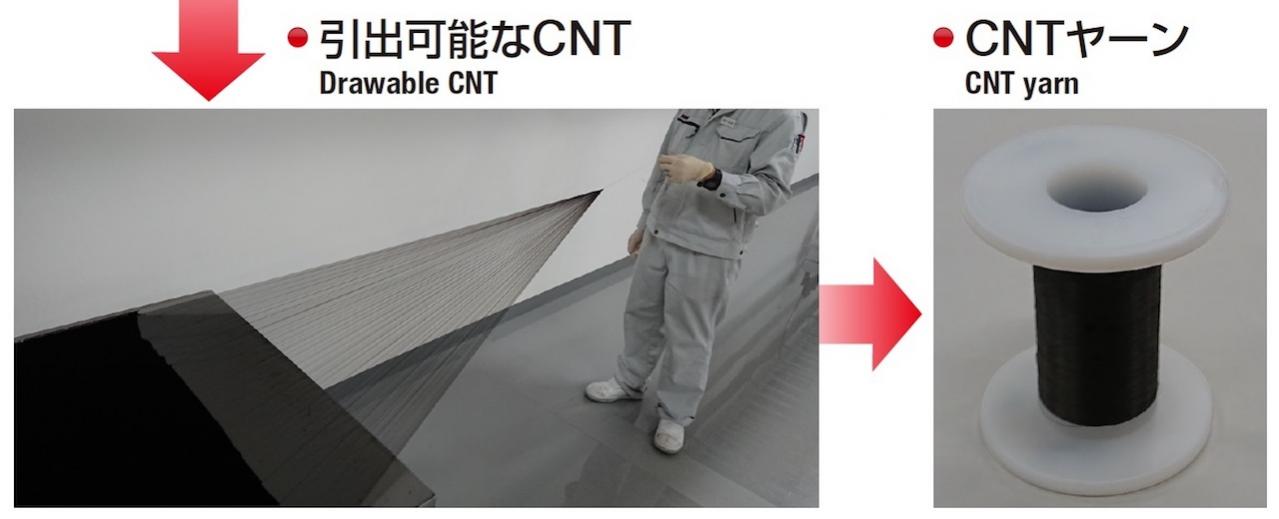

生成されたCNTは、ここから様々な形態に加工され、最終製品に使われてゆく。分散液に溶解し不織布・フィルム状に成形、ゴムなどの樹脂に混用、塗料として他材料に塗布、などである。これらは一般的な加工法だが、これに加えて、TPR社の長尺CNTならではの加工形態がある。畳大の基盤上に生成された「フォレスト」の表面端部を剥ぎ取るように引き出すと、盤上のCNT同士が自ら束ねられて、長い糸状のCNTヤーン(CNT yarn)として取り出せるのだ。実に不思議な現象だが、基板から離脱する際、隣接するCNT間のファンデルワールス力(分子間力)が長い尺の中で大きく作用し、次々と隣のCNTを引き抜く形で糸状に伸ばされてゆくという。このように長尺な「フォレスト」は、後工程の効率化にも大きな効用をもたらしているのだ。

1)電磁波吸収ゴムシート

電磁波を遮断するためには、対象部分を金属ケースに納めるのが一般的だが、近年は、金属もしくは金属成分を含む遮蔽シートで覆うことも多い。対象物を隙間無く覆うためには柔構造なシートが望ましいが、遮蔽性の高いものほど金属の含有率が高く、曲げにくく、重たくなる。そこで、柔軟で軽量、かつ高い電磁波吸収効果をもつCNTの出番となった。シート厚さは1mm以下で柔らかく遮断したい電磁波の発生源だけを、くまなく覆うことができる。貼り付けは両面テープでも可能だ。

また、CNTの配合や厚みなどを変えることで、減衰させる周波数特性をカスタマイズできることも大きな特徴だ。幅広い周波数帯をカバーするワイドレンジ型、もしくは、特定の周波数のみを狙うピンポイント型、など様々なタイプを作り分けて提供できることもTPR製CNTの強みだという。

さらにユニークなのは、このシートをシールド材としてではなく、超音波や電磁波の発振電極として活用する提案もしていることだ。「こうやって展示をして、様々な分野の技術者に見て戴くことで、いろんな発想が生まれます。我々はそのアイデアを具現化するお手伝いをすることで、CNTのアプリケーションをもっと増やしてゆきたいのです」。魚群探知機、車両間レーダーなど、メーカーと具体的な話も進みつつあるという。

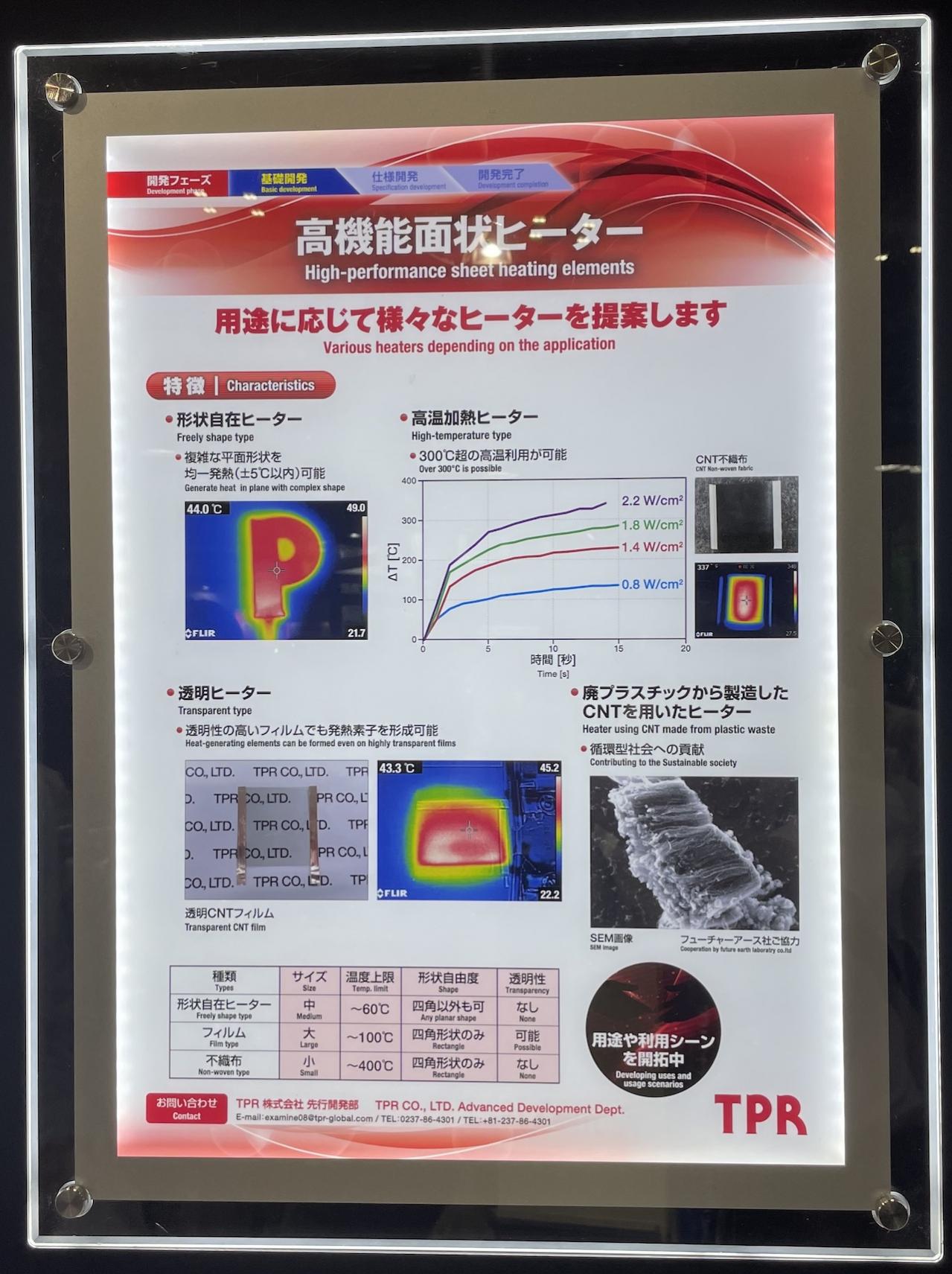

2)高機能面状ヒーター

CNTは導電性だが、電気抵抗をもつ。電圧をかければ発熱する、ということだ。CNTで曲面を形成して電極を付ければ、曲面全体が面状に発熱する電気ヒーターを作ることができる。先述のようにCNTは、不織布シート、塗料、樹脂混入など様々な形態で使えるが、いずれの場合も電圧を加えれば発熱するので、様々なかたちのヒーターを構成できる。加温可能な温度について「材料は純カーボンなので、真空中なら原理的に3000℃まで発熱可能です。空気中では酸化する500℃程度までなら加温できますが、ヒーターを構成する他の材料の制約などもあり、スペック上は400℃までとしています」。

金属の発熱体に比べて遠赤外線など輻射熱も強く、接触伝熱以外での加温特性も良い。また、薄くて軽量なので昇温速度が速いのも特徴だ。「急速に温めたら、すぐに出力を最小に絞って保温する、といった使い方に向いてます。電極部分さえ防水すれば、ヒーター部分は水がかかっても全く問題ないので、例えばBEV向けのシートヒーターなど、柔構造を活かした幅広い用途を検討しています」

会場で展示したのは、U字型の面発熱ヒーターだ。ただ、よく見ると電極はUの字の両端にではなく、Uの字の中央部のほぼ同じに位置に付けられている。聞けばこれは、シート状に成形したCNTの表と裏を、金属電極でサンドイッチした構造だという。「表に見えているのは(CNTではなく)電極です。上面にプラス、下面にマイナスの電圧をかけていますが、こんな形でも発熱する、こんな形状のヒーターも作れますよ、というデモンストレーションです」

もちろんCNTシートの両端に電圧をかけても面状に発熱はするが、形状によって面内の電流分布の偏りで温度ムラが生じてしまうという。今後は、事象の解析も含め、CNTの特性を活かした適用先やパートナーを見つけてゆく計画だ。

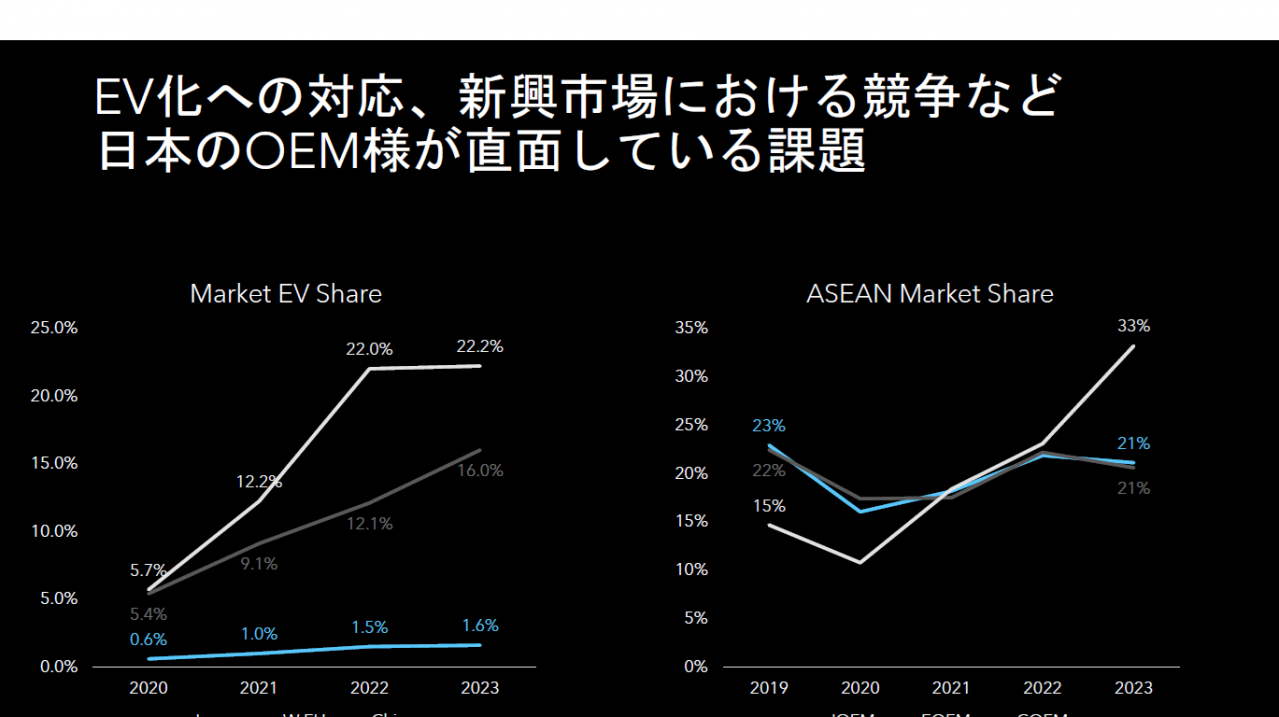

TPRが、旧称の社名を変更したのは2011年のこと。この10年余りでTPRは、ゴム・樹脂製品、EV関連部品などの「フロンティア分野」の売上を着々と伸ばしてきた。直近2023年度3月期の決算でその売上は全体の48%と、ピストンリングやシリンダライナーといった「パワートレイン分野」と肩を並べるほどに成長してきた。特に今回展示のナノ素材について振り返れば、2015年に子会社で山形に本社を置くTPR工業株式会社で、オープンセル型ポーラス炭素を開発、2018年には今回と同じ「人とくるまのテクノロジー展」で今回展示の起点となる長尺少層CNTを参考出品していて、これは一貫して「炭素」の持つ可能性にこだわり続ける姿勢を示すものと言えるだろう。今年4月には、先述の引出し製法を用いて開発した糸状CNT「Yarnable(ヤーナブル)」を使った商品として、CNT製の釣り糸を発表、2027年からの市場投入を宣言している。

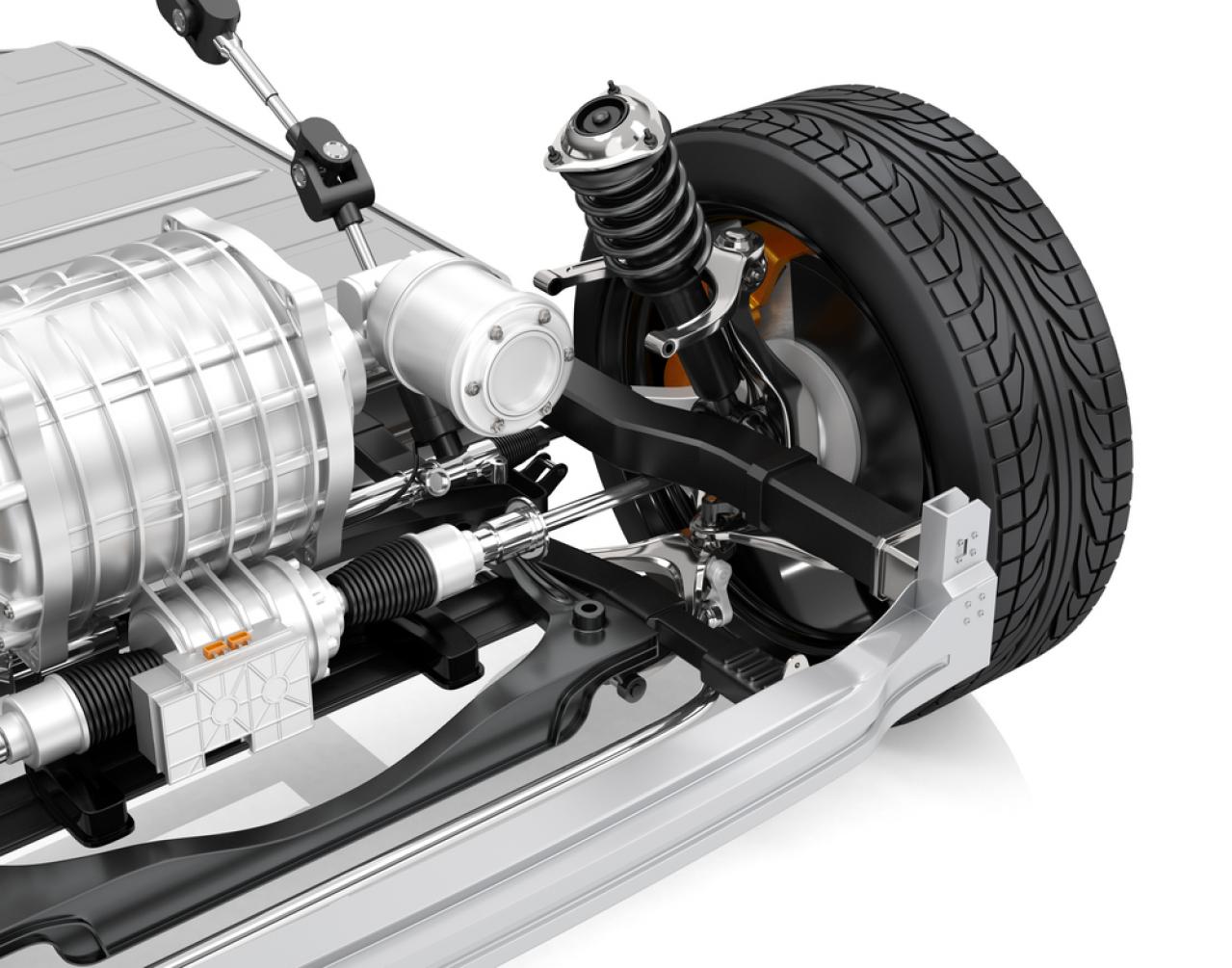

この背景について「世の中の電動化の流れを考えれば、エンジンだけのビジネスに頼るわけにはいかない。その中で我々の持つ技術を活かせる分野として、様々な材料を検討してきた。その中で、可能性はものすごく大きいのに、アプリケーションが極めて少ないCNTに着目した。アプリケーションが驚くほど少ないのは、それだけ取り扱いが難しい、ということ。そこに自社の工夫や技術を投入してゆこう、と、この領域への参入を決めました」(同社、伊藤寿哲氏)

目下の課題については「CNTは素晴らしい材料なので、ごく少量でも物性を大きく変えられます。そのため、付加価値の高いビジネスは出来るのですが、大きく投資しても生産過剰となるリスクがある。安定した事業に育てるためには、もっとアプリケーションを増やす必要があるので、我々はそれを自ら提案して、売り込んで、市場の開拓者になろう、と決意をしたのです。今回も上層部から『ブース大きくしていいよ』と言われたので、思い切ってCNT関連の展示を、出せるだけ持って来ました(笑)」(丸山氏)。

確かに昨秋のジャパン・モビリティショー(JMS)でもTPRはブースを出展していた。しかし、面積も規模もだいぶ小さく、CNT関連の展示も有るには有ったがポスターは2枚程度、取材はしたものの記事にできなかった記憶がある。それが今回は、紹介しきれないほど数が増え、内容もより進化している。

考えてみると、炭素とは不思議な物質だ。鉛筆の芯のグラファイトも超最先端のCNTも色は漆黒だが、ダイヤモンドは透明なほど価値が高い。電気を通すものも通さないものもある。同じ炭素だけで出来ているのに、結晶構造の出来ひとつで、色も値段も性質もまるで違う。こんなに不思議で素敵な物質を「脱炭素」とか言って邪険にするのはたいへん失礼な話ではないか、と筆者は常々思うのだ。そして今回のTPRの展示である。徹底して「炭素」にこだわる展示の示す道を「炭素の力で脱炭素」、などと言ってしまっては皮肉に堕する。否、「炭素の価値を活かしきる、それが全てを生かす道」だ。そう、「炭素」は決して悪者ではない。