自動車初の国指定文化財「円太郎バス」とは何か。都営バスの源流はT型フォードの"改造車"だった|東京都交通局

東京都に、国内最古の路線バスが保存されているのをご存じだろうか。今から100年以上前、1924年に製造された「円太郎バス」は、当時世界的に人気を博していたフォードT型車をベースに作られたものである。円太郎バスは、その歴史的価値が評価され、2020年に自動車として初めて国の重要文化財に指定された。今回は、都営バスのルーツである円太郎バスについて、東京都交通局総務部お客様サービス課課長代理の松尾早苗氏に話を伺った。

TEXT :石原 健児(Kenji Ishihara)

協力:東京都交通局

目次

関東大震災時、市民の脚を支えた「円太郎バス」

「円太郎バス誕生のきっかけは1923年に発生した関東大震災です」。東京都交通局松尾氏が100年前の円太郎バス誕生について語ってくれた。東京市内の主要交通機関として活躍していた路面電車「東京市営電車」は、震災により大きな打撃を受けた。市民の移動手段を確保する応急処置として、東京市電気局(現・東京都交通局)は乗合自動車(バス)の導入を決定した。

「電気局では貨物輸送用車両を購入し、国内で旅客用に改装後運用する計画を立てました。震災の翌月、1924年10月6日、東京市は乗合自動車の運用計画を承認、10月25日にアメリカのフォード社と車両発注の購入契約を結びました」と松尾氏は当時を振り返る。

当初、1,000台の発注に対し、最終的な購入台数は800台に留まったが、これほど膨大な量のオーダーに即座に応じられる自動車メーカーはフォード以外にはなく、多大な功績を残したと言えるだろう。同年、1月には試運転を開始し、震災からわずか4ヶ月で乗合バスは完成。当時の緊急事態に対応するための迅速な行動であった。

フォードの人気モデル「T型」をベースに作成

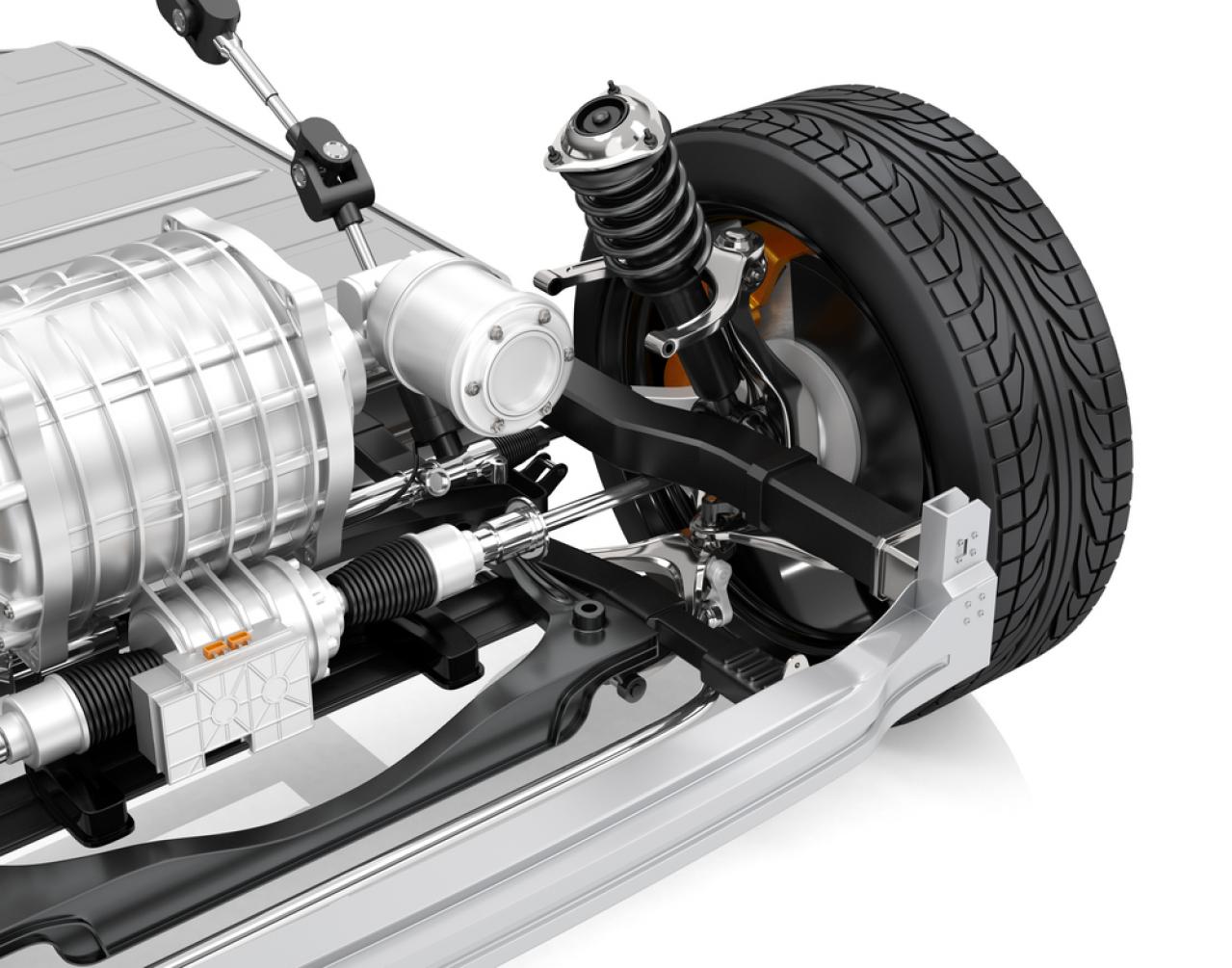

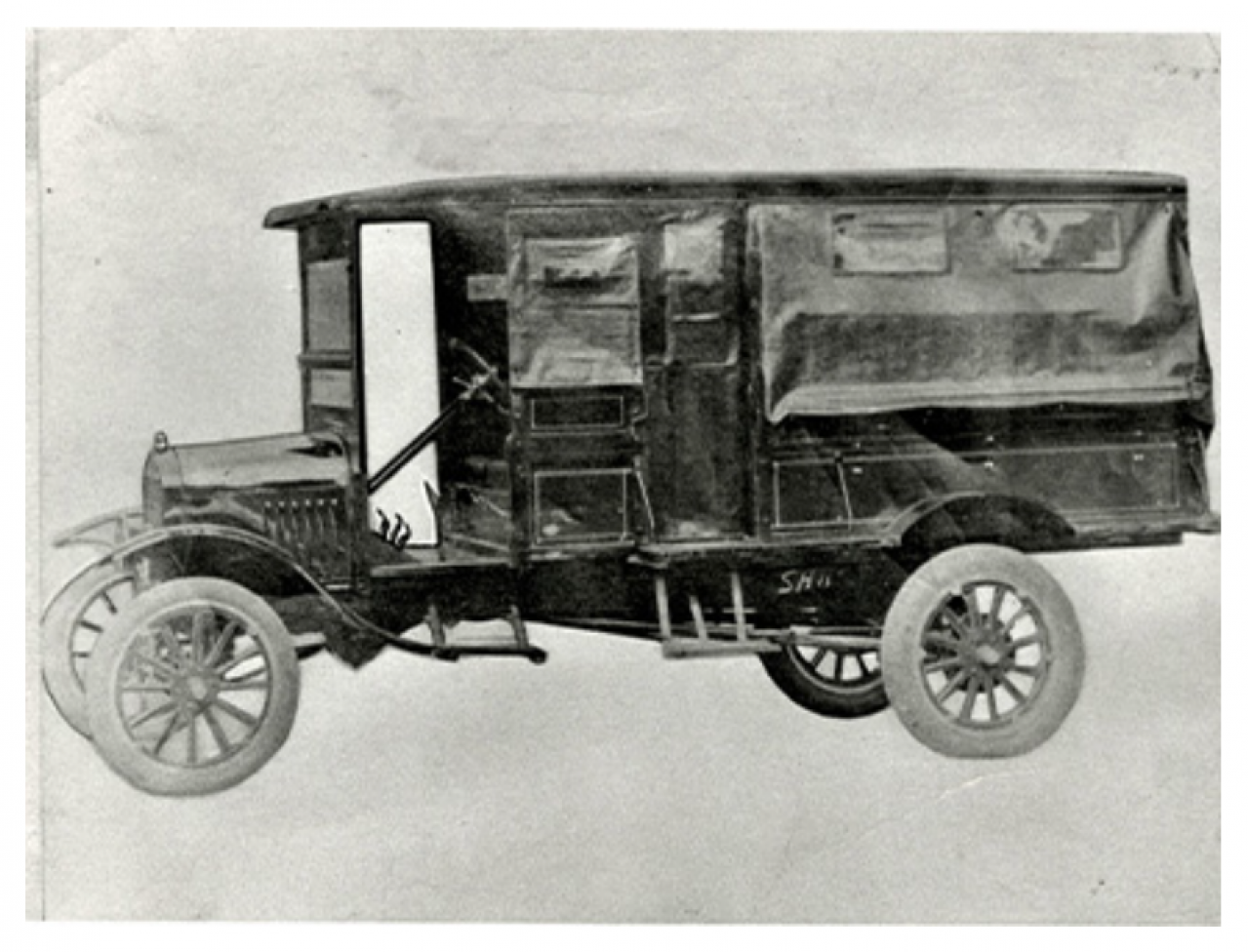

「電気局が選んだ車両はフォード社の貨物運搬用トラック『T型』です。短期間で大量に調達する必要があったため、国内で改装してバスに仕上げました」と松尾氏は説明する。フォードT型車は、1908年から1927年までの間に約1500万台が生産されたベストセラーモデルで、軽量で強度の高いバナジウム鋼を多用したことが特徴だった。

18馬力、11人乗車可能なエンジンスペック

フォード社T型モデルは、当時の最新技術を取り入れた車両であり、エンジン ブロックとクランクケースの一体型で鋳造され、シリンダー ヘッドは取り外しが可能。これにより整備がしやすく、耐久性も高い車両となっていた。

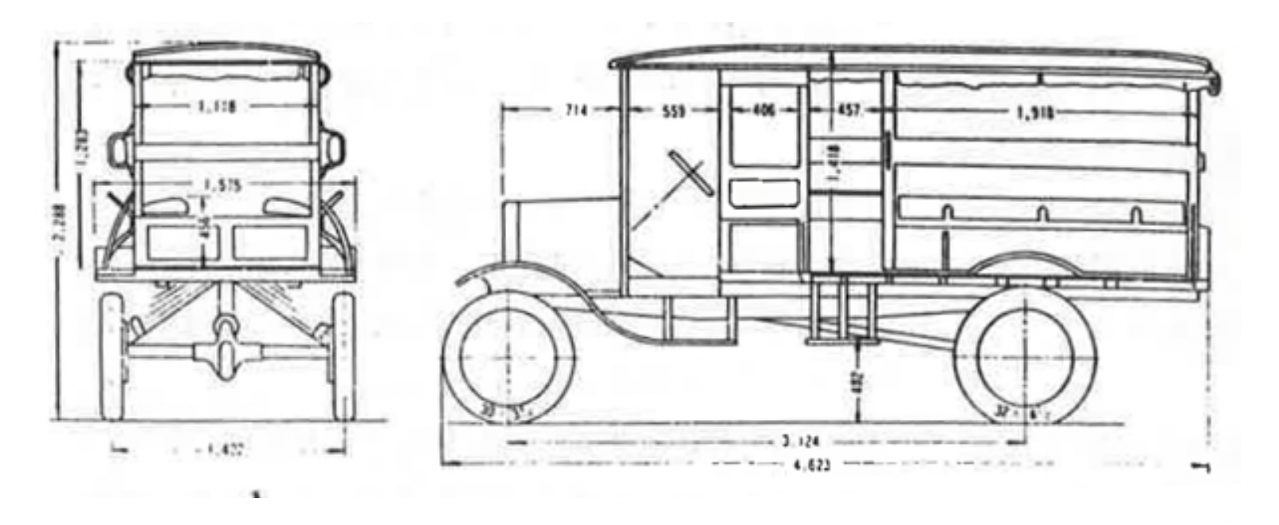

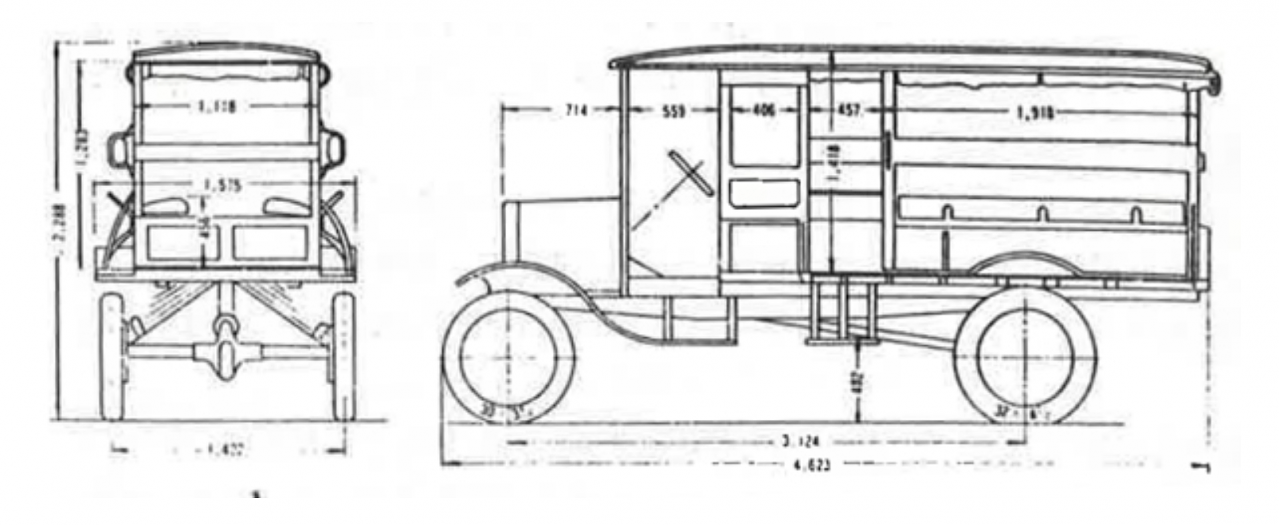

円太郎バスの車体寸法は全長 462.8cm・全幅 156.7cm・全高 226.0cm、ホイールベースは3120mmであった。エンジンは、4サイクルSV型エンジンを搭載し、エンジン出力は1800RPM(回転数)で18.75PS(馬力)を発揮した。変速機には、プラネタリー式前進3段、後退1段が採用され、コンパクトながらもスムーズな運転を実現していた。

座席の配置は5人掛けのシートが2つ、そして運転席横に1席、合計11人の乗車が可能。荷台部分には座敷シートと幌、側面と車体後部には、レザークロスの雨除けが装着されていたという。このように、シンプルかつ機能的な設計でありながらも、円太郎バスは当時の技術を駆使したモデルであった。

「円太郎バス」の愛称で親しまれる

「円太郎バス」の愛称は、その外観がかつての乗合馬車「円太郎馬車」に似ていたことに由来する。当時の資料には、「白熱的人気が集中した」との記述もあり、短期間で市民に愛される存在となったことが伺える。とは言え、円太郎バスのベースとなったのは荷物運搬用トラック。乗り心地の面では今一つだったようだ。当時の資料には「立っている人はつかまるところがなく、座っている人も振動の激しさから中腰だった」という感想も残っている。