電気の力でCO2だけを吸着する、DENSOの「電界式」CO2回収|人とくるまのテクノロジー展 2024

DENSOは「ものづくりのカーボンリサイクル」を具現化する技術として、工場排気から二酸化炭素(CO2)だけを選択的に吸着・回収するシステムを展示した。「電界式」と呼ばれるユニークな手法で、電圧の切替だけでCO2の吸着と脱離が可能だという。実際の試験で稼働しているという展示物について、説明を聞いた。

TEXT&PHOTO:渡邉 生(Sei WATANABE)

大気や工場排気からCO2を回収し、再利用もしくは貯留する技術は、CCUS(Carbon dioxide Capture,Utilizaiton and Strage)と呼ばれ、近年は世界中で技術革新が進み、一部は既に実用化されている。大気中から直接CO2を回収するDAC(Direct Air Capture)の領域では、スイスのClimeworks社の名は知る方も多いだろう。CO2回収には、化学吸収法、物理吸着法、膜分離法など様々な手法があるが、最も代表的なものは、アミンと呼ばれる化学物質を溶かした溶媒(液体)、もしくはアミンを含浸した多孔質体(固体)にCO2を吸収させる「化学吸収法」である。ただしこの方式では、吸収したCO2を取り出すために最低でも吸収材を100℃程度まで加温する必要があり、別名「熱式」とも呼ばれている。カーボンニュートラル(CN)を目指す技術として、当然ながらこの熱は、地熱など再生可能エネルギー(再エネ)由来であることが望ましい。加えて、この方式で連続的にCO2を回収するには、上記の「吸収→脱離(加温)→冷却→吸収」のサイクルを繰り返す必要があり、装置は複雑かつ大型となるため設置には多くの制約条件が課せられるのが実態である。

DENSOが狙うのは、これら制約条件に縛られない小型分散システムによるCO2回収だ。そこで着目したのが「熱式」とは全く異なる作動原理にもとづく「電界法」である。

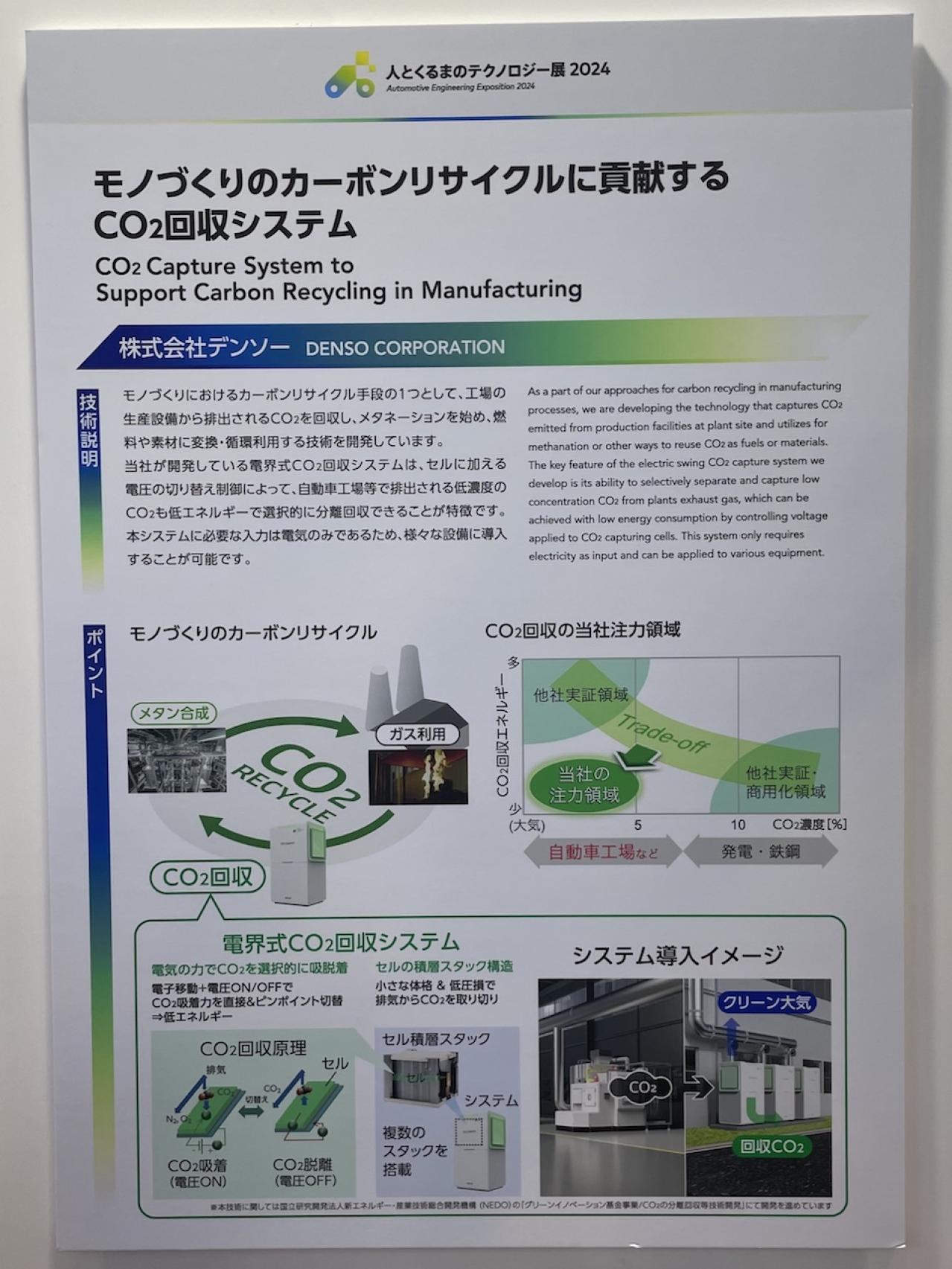

装置の構造は比較的シンプルで、箱型の空間の左右に工場排気の流入口と流出口、そして左手前方向にCO2の排出口が設けられる。箱内には、数十枚の平板金属セルが、鉛直方向に数ミリの隙間をおいて積層され、この隙間部分に工場排気を通過させる。

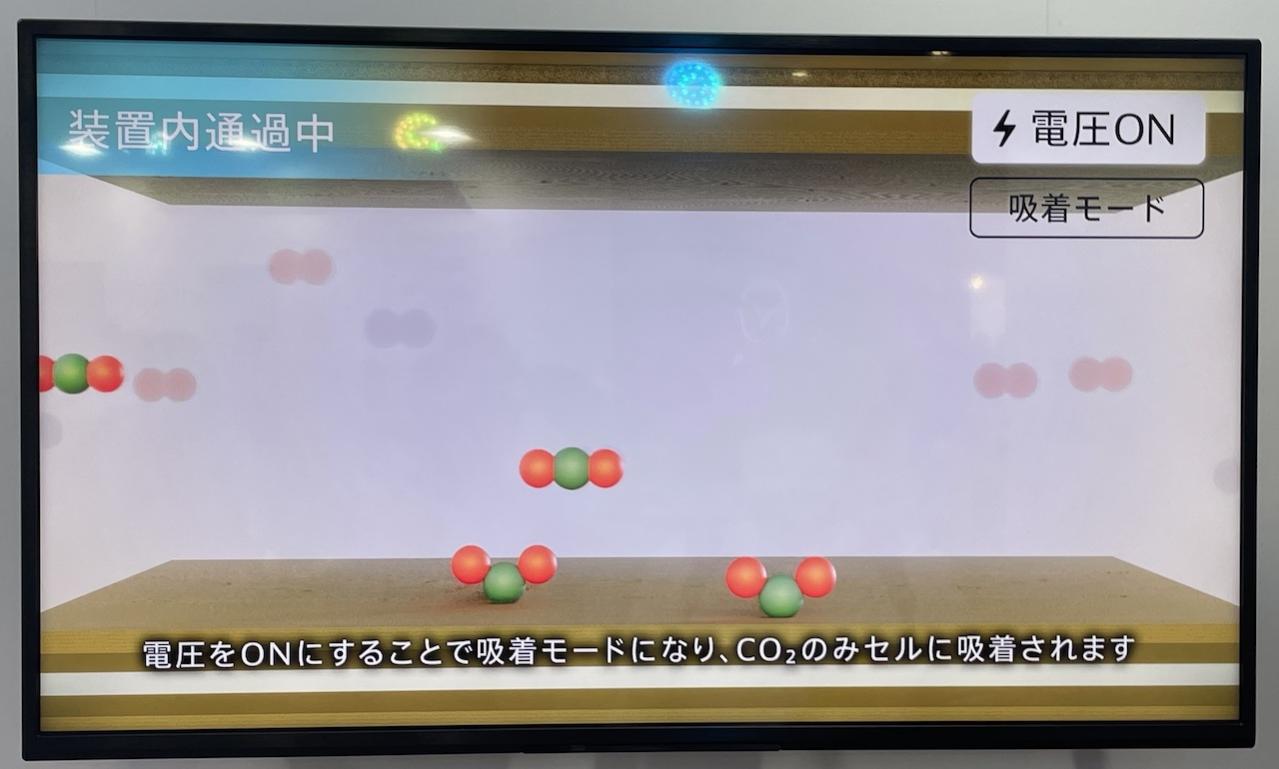

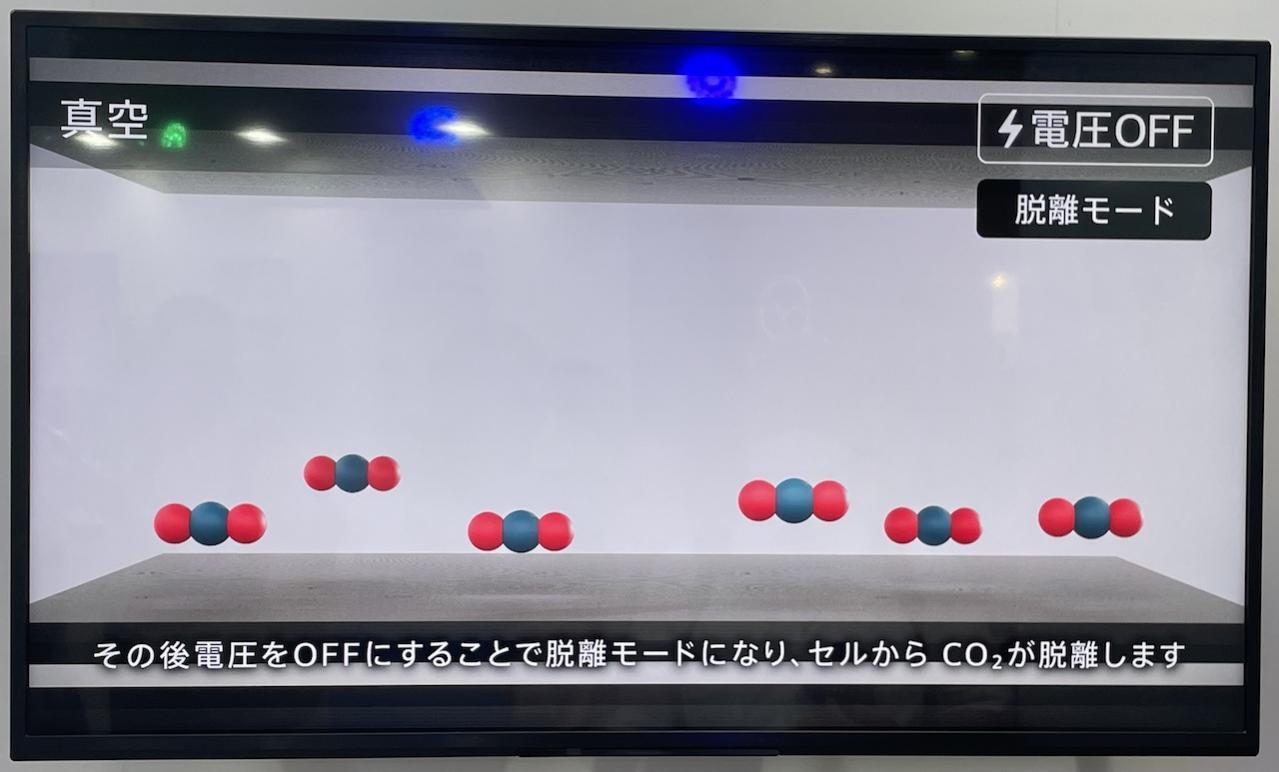

装置は2つのモードの繰り返しで動作する。セルがCO2を吸い付ける「吸着モード」と、セルから放す「脱離モード」だ。

「吸着モード」では、セルの両面に電圧をかける。正確に言うとセルの表(おもて)面と裏面に電位差を与える。ここでセルの隙間に工場排気を流すと、排気中に含まれるCO2分子だけがセルに誘因され、表面上に電気的に吸着する。このモードの間、左右の流入出口のバルブは開いていて工場排気は流れ続けるのだが、流入した全てのCO2分子がセル上に吸着され、出口から流出することはないという。

続いて一定時間の経過後に「脱離モード」に切り替わる。装置左右の流入出口のバルブを閉じ、セルにかけた電圧をオフにすると、吸着していたCO2はセルから離れ、容器内はCO2で満たされる。これを左方手前のCO2排出口から別容器に導出し回収する。

二つのモードは交互に行われるが、同じ構造をもつ他の容器とペア(展示装置の上下二段)にして、交互に別位相で作動させることで、排気を止めることなく、連続的に処理することができる。各モードの所要時間は、装置のサイズや処理量によって異なるが、展示装置の規模であれば十数分程度だという。

2モードを繰り返すのは先述の「熱式」でも同様だが、サイクル毎に加温と冷却が必要で、時間的にもエネルギー的にも失うものは大きい。「電界式」では電圧のオン・オフのみで切替が可能なため、効率の向上効果は(あいにく、今回は数値を聞き出せなかったものの)大きいと推測される。

通常、CO2分子は電気的に中立のため電界の影響を受けないが、この装置では金属セルに特殊な構造を持つ固体酸化物を配合し、触媒的な効果をもたらすことで、電界から受ける力を用いてCO2分子をセル上に導くことに成功した。「この事象は以前から学術的には研究されていましたが、公表されている範囲で実用に至ったものはありません。『電界式』での到達レベルは世界最先端だと自負しています」(環境ニュートラルシステム開発部CNシステム課長、坂口慎也氏)。そして、それを可能にしたのは「様々なセンサー・触媒開発で培った材料技術、SOFCやSOECといった平板セル上で狙いどおりの化学反応を起こす技術など、DENSOの得意とするあらゆる領域の技術」とのことだ。

「そのまま乗用車に搭載できたらいいですね」と水を向けると「多くの方から言われます(笑)。が、それは全く考えていません。たしかに従来の『熱式』に比べれば小型ですが、それでも車載には大きすぎる」との明快な回答だった。「取り切れないCO2が流失してしまわないのか」との問いには「そんなことはありません。目指すのは排気のカーボンニュートラル化ですから」と胸を張った。

「日本のものづくりを支える現場は、中小規模の工場や設備が多い。これからは、そういった工場にもCNへの取り組みが必須となる。このシステムであれば、設置場所や排出量の規模に応じて、オンサイトでCO2を回収・貯留できるシステムを提供できます。大規模な熱源などの制約を受けずに、お客様の都合に合わせた身近な環境でCNを進めてゆけるのです」

排気の種類によっては、不純物の残存など、まだ課題は有るとのことだが、今後このシステムは、現在の「社会実証」段階を通じて、自社や自動車業界だけでなく、幅広いパートナーと実績をつみあげてゆく計画だ。昨年6月には大成建設と、建物内の空調設備に本システムを組み込み、回収したCO2をコンクリートに固定化する共同技術検証プランを発表している。注目したいのは、ここでのターゲットが、工場排気よりさらに低濃度の、室内もしくは外気など大気レベルの濃度からのCO2回収、ということだ。再エネ由来電力で大気中のCO2を回収し、固定化もしくは再利用できるなら、これはまさに「絶対正義」である。近年、日本でも問題視されつつある昼間の余剰電力の用途としても理想的ではないか。今回の展示に際しDENSOはその趣旨を「クルマで培った技術をコアに『環境』と『安心』分野における提供価値を拡大する」と謳っている。筆者はこれをDENSOの「脱業界宣言」と称えたい。世界を席巻した「QRコード」に続き、日本発のCO2回収技術が、国境と業界の枠を超えて世界に羽ばたく日を期待したい。