原動力のマルチパスウェイで見える、次世代トラックのあり方 - いすゞ自動車|人とくるまのテクノロジー展 2024

いすゞ自動車のELFmio EVは、現行普通免許で運転できるサイズのトラックとして注目を集めている。いすゞ自動車の担当者は、2024年問題のドライバー不足解消に貢献する一手として、ドライバーのすそ野を広げる目的としてELFmioを導入した。現在、いすゞ自動車がカーボンニュートラル化の対応策として進めている「マルチパスウェイ」について詳細を聞いた。

TEXT:久保田 幹也(Mikiya Kubota)

PHOTO:村上 弥生(Yayoi Murakami)

主催:公益社団法人自動車技術会

新型モデル「ELFmio」

ELFmioは今年(2024年)1月に販売を開始したばかりで、今後ディーゼルモデルも販売するそうだ。ただ、今回展示している新型モデルは、バッテリーEVとのこと。

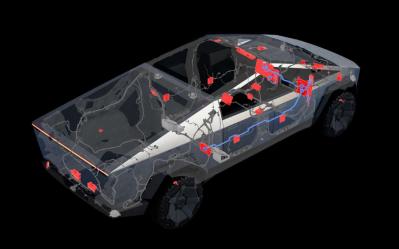

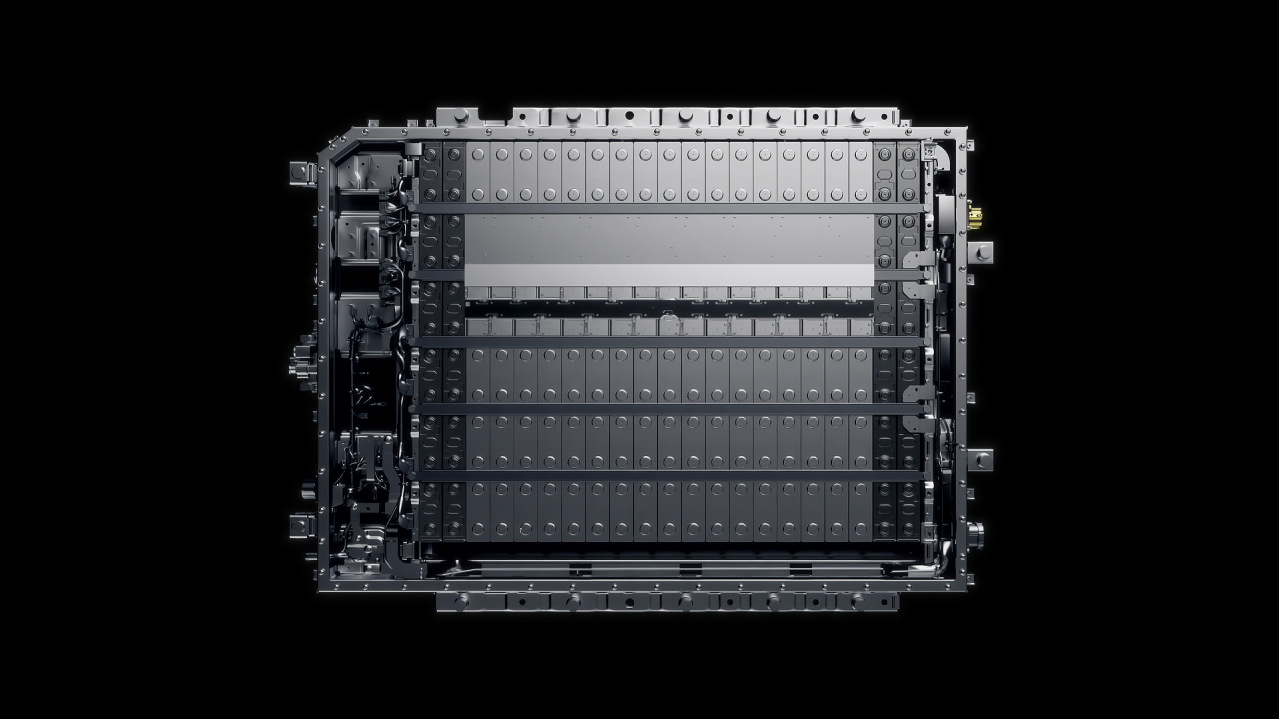

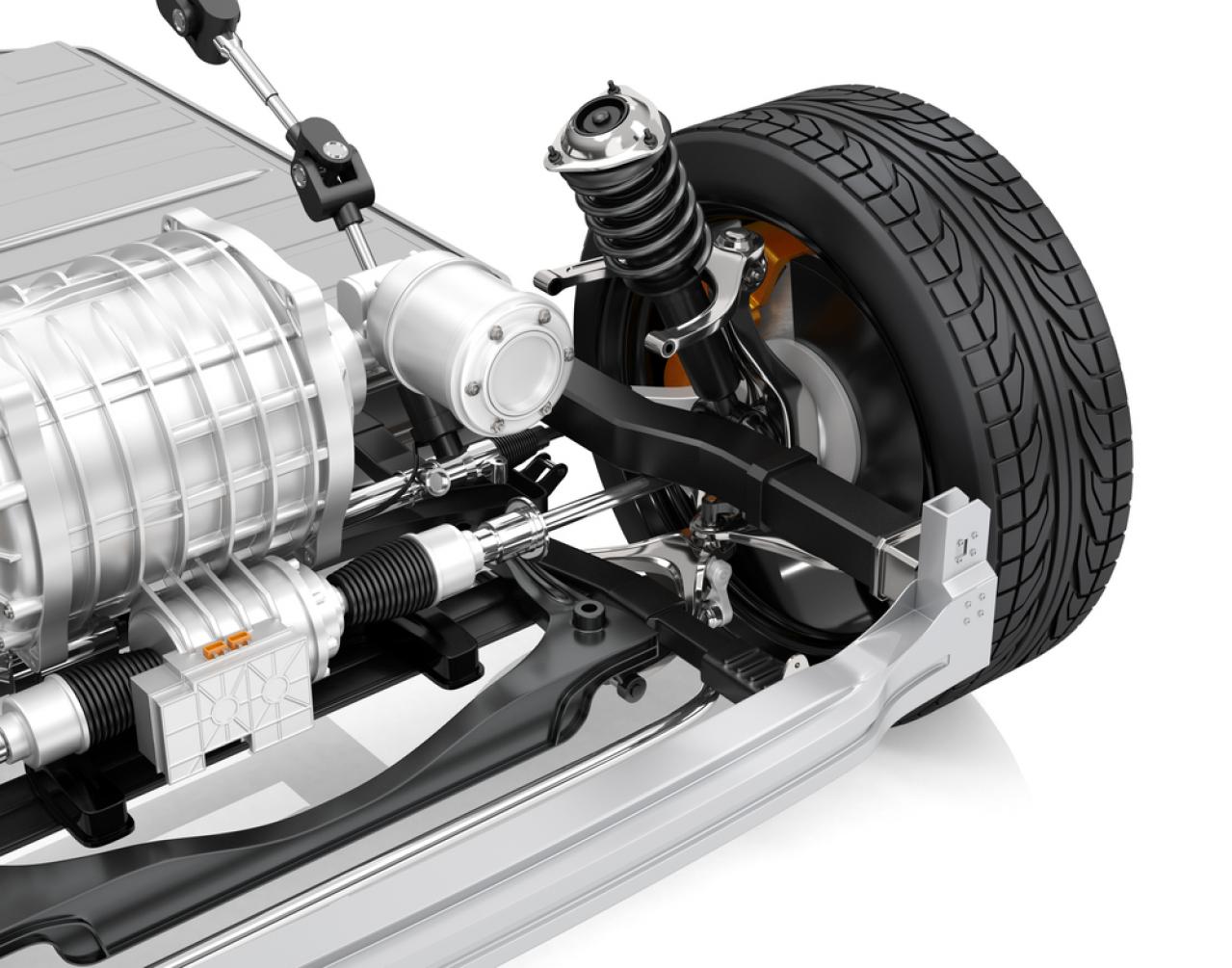

現行普通免許で運転できるトラックは、車両総重量が3.5t未満と法律で定められている。展示車両を見た際の印象として「シャシー内に見たこともないくらいの隙間がある」ことから、重量について聞いたところ、担当者からは意外な答えが返ってきた。

ディーゼルエンジンのモデルよりも100~200kgほど重たいらしい。バッテリーの重量は見た目以上にあるため、空間はあっても車両全体の重量はそれなりになるとのこと。トラックの動力源は、乗用車と同じくディーゼルから電気へと移り変わっていた。

事業の稼働を止めない「I-MACS」

トラックは、その性質上顧客は事業者ばかりだ。担当者いわく、現在の顧客の中心はディーゼルエンジンがほとんどだという。

しかし、もし今後ディーゼル車がなにかの理由で使えなくなった場合、新しくEVトラックに買い替えなければならない。加えて、トラックは架装を行わなければならず、大幅なタイムロスが発生する。

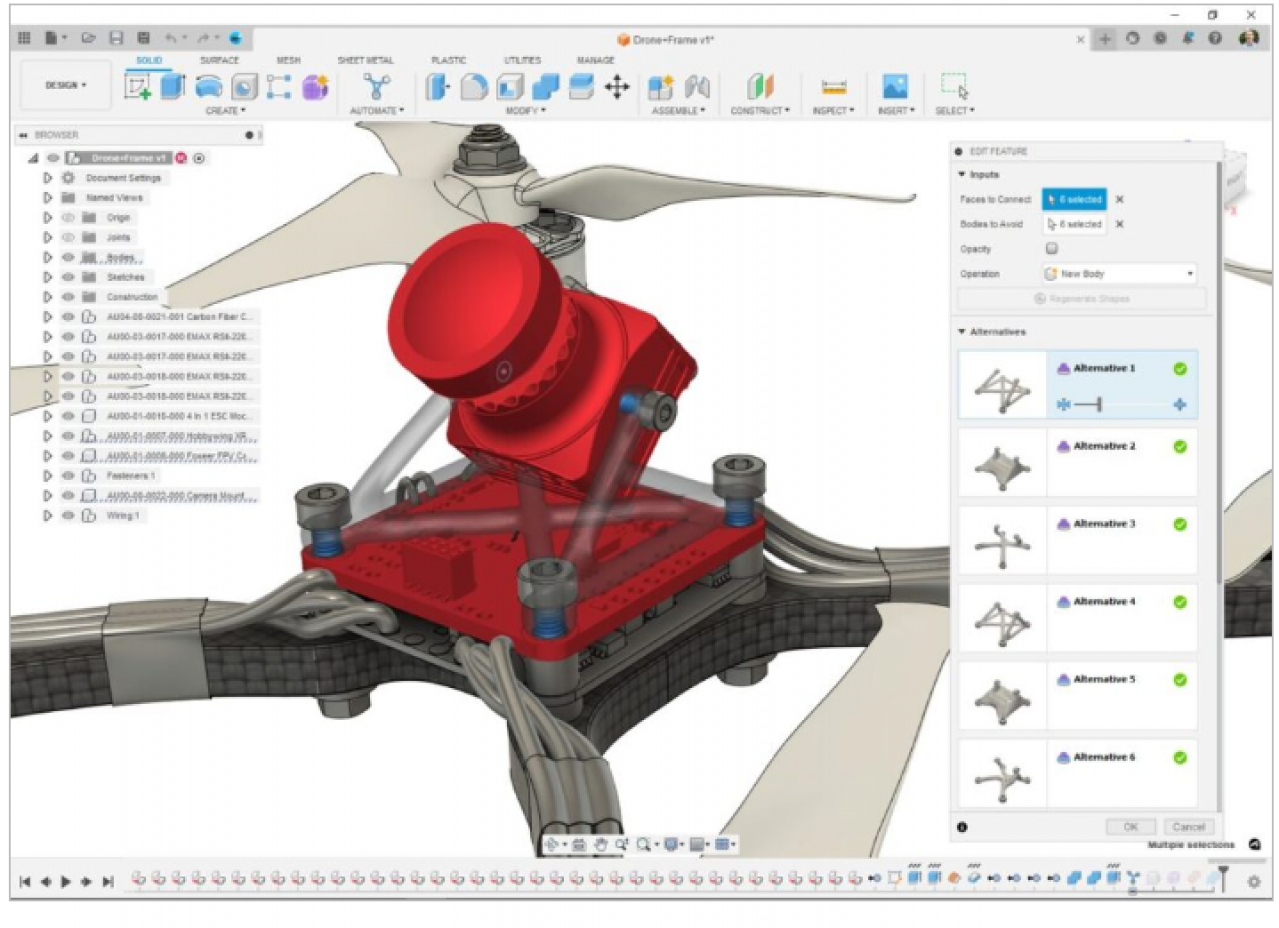

そこでいすゞ自動車が考え出したのが、ディーゼルエンジン車のフレームをそのままEVでも使用するI-MACS(アイマック)というアーキテクチャだ。

同じフレームを使用することで、EV専用のフレームに切り替える際に発生するリードタイムを削減できる。また、ディーゼルエンジンと同じ架装が使えるため、新たな架装工事の必要もない。

言い換えれば、事業の手を止めることなくトラックのEV化が実現できるのである。商用車としての性質を持つトラックだからこそ、稼働できる時間を止めてはいけないのだ。同社はトラックのEV化とともに、顧客の使い勝手や事業の動きまで念頭に入れて開発を行っていることがわかった。

今後のトラックの動力源とは?

いすゞ自動車は2030年にはCN(カーボンニュートラル)モデルを全カテゴリーで設定するという。そのカテゴリーとは、大型・中型・小型トラック・バスおよびピックアップトラックである。

2027年までには、バッテリーEVやFCV、CN燃料内燃機関エンジンの技術の見極めを行い、2030年までに商品化を進めるそうだ。そして、日本政府が目指している2050年、カーボンニュートラルの実現に貢献する。

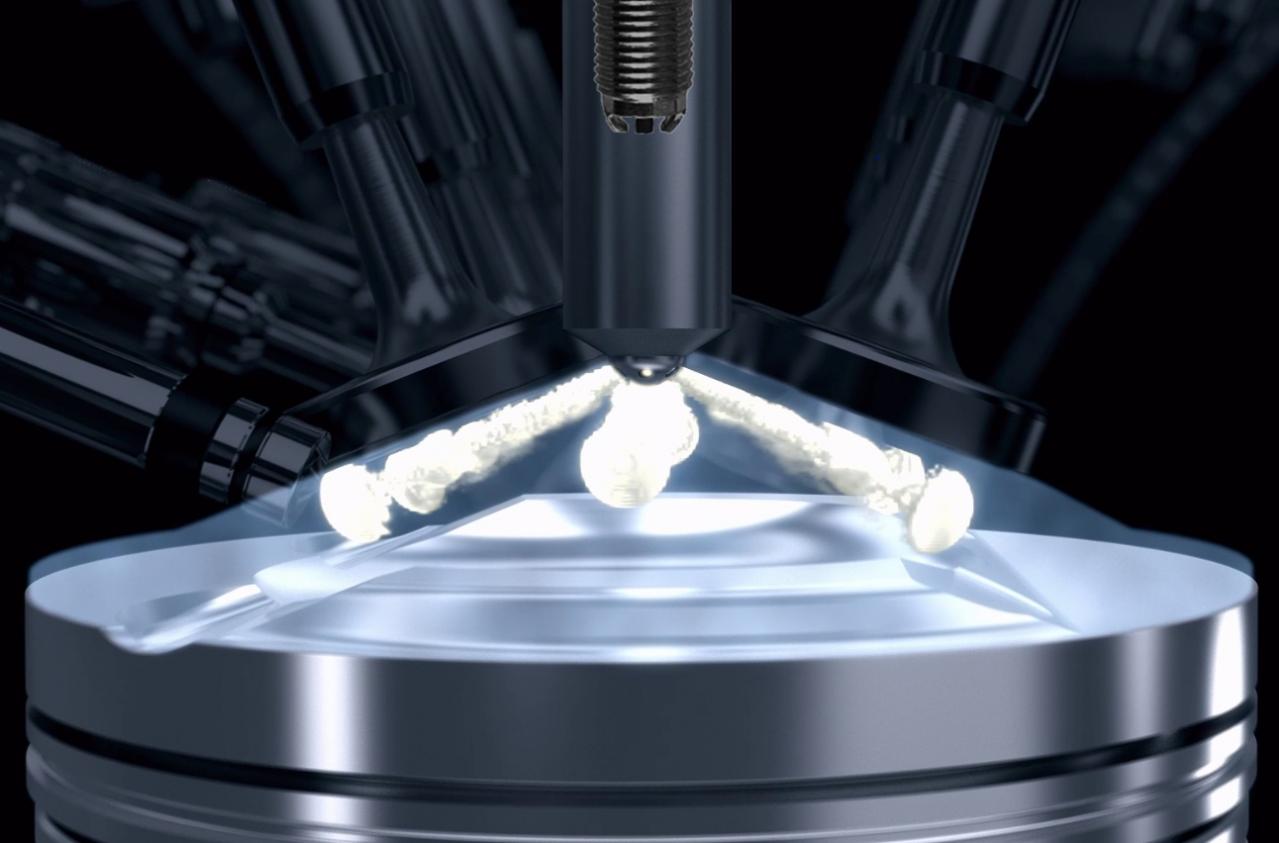

ここで疑問に思ったのがディーゼルエンジンの行く末だ。カーボンニュートラルを推し進めていく中で、ディーゼルエンジンは真っ先に削除されるのではないかと思ったためである。

結論から言えば、担当者も今後どうなっていくかは分からないという。内燃機関エンジンについては、水素やLNG(液化天然ガス)などのカーボンニュートラル燃料など代替できるものがある。反面、社会インフラの問題など、いろいろな要素により決まっていくため、今後どうなっていくのかの見極めは難しいそうだ。

とはいえ、日本全体がカーボンニュートラルに取り組んでいることは間違いない。乗用車と求められる役割が異なるトラックメーカーのいすゞ自動車は、今後のトラックのエネルギーについてどのような結論を出すのだろうか。