クレアクト、リハビリ用ドライブシミュレーター「@ATTENTION-DS」を展示。リハビリ後の運転再開に向け、運転機能を見える化|人とくるまのテクノロジー展 2024

自動車教習所などで目にするドライブシミュレーター。医療のリハビリテーションでも使われているのをご存じだろうか。計測システム・センサ、リハビリ機器、福祉機器などの製造・販売を手掛ける株式会社クレアクトは、人とくるまのテクノロジー展2024でリハビリ用ドライブシミュレーター「@ATTENTION-DS」を展示した。このシステムはリハビリ時の運転操作を評価・分析する。客観的な数値化は医療現場が外部での運転可否を判断する重要な材料となる。開発を担当する芝浦工業大学大学院の大橋勇哉氏にドライブシミュレーションシステムの特徴をうかがった。

TEXT&PHOTO:石原 健児(Kenji Ishihara)

主催:公益社団法人自動車技術会

リハビリ中の運転操作や顔・眼の動きを記録・分析

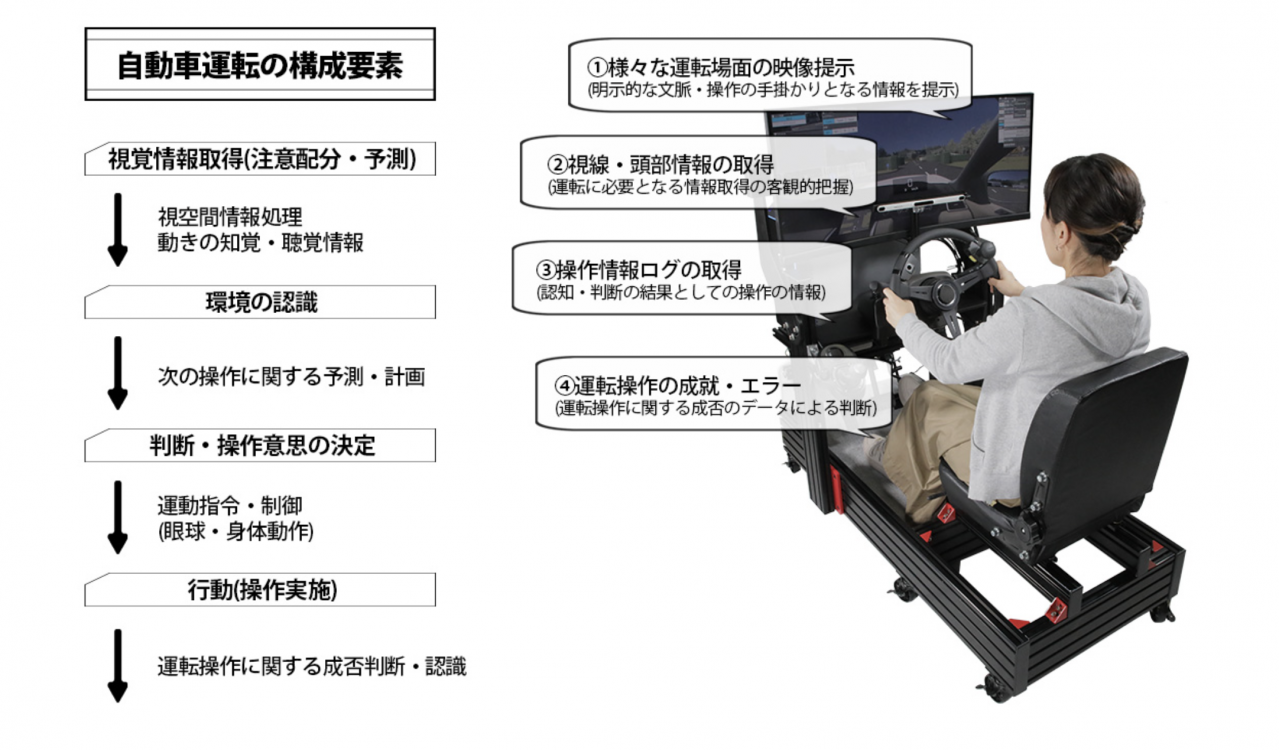

株式会社クレアクト(以下:クレアクト)が提供する「@ATTENTION-DS」は、ドライビングコックピット に頭部・視線の計測装置「アイトラッカー」と 計測・分析のソフトウェアを組み合わせた運転シミュレーションシステム。運転教習施設をリアルに再現した環境下で運転を行い、アイトラッカーで眼や顔の動きを記録するとともに、ハンドルやアクセル、ブレーキの操作ログを保存。データを分析し、運転時の「認知-判断-操作」どの面に問題があるか把握するための情報を提供する。

たとえば、交差点での信号確認や対向車や標識の認識の様子は視線の記録データから把握する。アクセル・ブレーキペダルの記録データからは、発進、停止のタイミングを確認。また、運転時の視線分析からは走行時の左右の認知の偏りなどが把握できる。「システム開発時に力を入れたのは運転機能評価です」と開発担当の大橋氏は語る。1回のシミュレーション時間は10分間。直進・右左折など基本的な運転のほか、歩行者や信号の確認が必要なシーンなど、運転者の機能に合わせた難易度の違うドリル課題の設定も可能だ。

運転者に配慮した訓練環境

@ATTENTION-DSは、高性能CPU&GPU搭載のゲーミングPCを搭載し、臨場感がありながらも見やすい走行シーンを再現する。35inchの 曲面ディスプレイを採用した画面は横長で、状況変化を眼で追いやすい。シミュレーション時はバーチャル環境の利点を活かし、天候・時間・コースレイアウトの変更が可能。先行車両の追尾や音声ナビの設定といった状況の再現にも対応している。

基本的なコース設定は街中の風景ではなく、自動車教習所の再現に拘った。開発担当の大橋氏は語る。「ベースの風景を一定にすることで、ドライバーは周囲の風景に必要以上に気をとられません。そのため運転者が状況を認知・判断し適切な対応ができているか正しく分析することができるのです」。ドライバーなら一度は経験してきた教習所の風景は、誰もが安心してリハビリに取り組める。

ふと見ると、ハンドルの上に見慣れない突起があるのが気になった。これは、ハンドル操作をアシストするためのグリップ。脳卒中などによる運動麻痺がある方がリハビリに取り組めるための工夫だという。

「脳機能障害などの影響で腕の動きに制約があってもハンドル操作がしやすいつくりになっています。グリップは取り外しができ、左右に付け替えることが可能です」と大橋氏。ほかにも、体の方側に麻痺がある方でも運転できるよう、左右どちらでもウインカー操作やアクセル・ブレーキ操作が可能な左右運転機構も実装している。ソフトからハードまでクレアクトは「リハビリを受ける人に優しい環境づくり」に力を入れているのである。

運転可否判断の明確化をめざす

大橋氏の説明を受けながら、ドライビングシミュレーターの実演をしてくれたスタッフがいた。以前はリハビリ施設で勤務していたという。「医療現場で患者さんと接していると、左側の物事に気付きにくいなど、疾患やお体の状態で身体機能には差があると感じました」。

脳卒中などからのリハビリ後、運転再開のためには医師の診断が必要とされている。しかし、明確な数値目標はなく、医療従事者各自に判断が委ねられているのが現状だ。ドライブシミュレーターによるリハビリにしても、どこまで達成すれば外部での運転が可能かについて明確な指標はない。

そこで必要になるのが、数値による明確な基準の策定だ。「リハビリの数値レポートは当社のシステムの大きな強みです。今後もリハビリ現場のデータを積み重ねていきますが、ゆくゆくは病院の既存検査とも関連し、運転評価の精度を高めていければと考えています」と大橋氏は語る。クレアクトでは、複数のリハビリ医療機関と連携し、ドライブシミュレーターによるリハビリの数値を収集。運転再開の明確な判断基準の確立をめざしている。加齢や病気の心配を抱えた方も運転機能が「見える化」できれば安心して運転ができる。クレアクトの取り組みに期待したい。