ライトR3350ターボコンパウンド 「サイクロンの最終進化型」

矢吹明紀のUnique Engines

レシプロ航空機エンジンの歴史は、20世紀初頭にウィルバーとオービルのライト兄弟が最初の動力飛行を成功させてから既に100年以上に渡って技術革新の歩みを記録している。航空機用動力源としては既にガスタービンが主流というのは紛れもない事実だが、それでもレシプロエンジンが実用品として無用となったわけでは無いし、昨今では航空機用ディーゼルハイブリッドという新たな技術革新さえも行われている。そしてこうした記録の中には長年に渡って数多くの機体に採用され、相応の実績を残している名機と呼ばれる存在も数多い。それらの中で空冷星型という形態を採っていた中の名機リストから「ライト・サイクロン」が外れることはまずあり得ないだろう。

TEXT:矢吹明紀(Akinori YABUKI)

航空機エンジンメーカーとして知られているライトは、ライト兄弟をそのルーツに持つ存在である。その企業形態は兄弟による小さな個人会社だった1910年代初期から第一次世界大戦を経る過程で国策に基づいた強化策が導入され何度かその姿を変えたものの、概ね1920年代半ばの時点で、有力な航空機エンジンメーカーとしてアメリカのみにとどまらず世界的にその名を知られる様になっていた。そんなライト(1920年代半ばの時点での社名はライト・エアロノーティカル)にとって、1927年5月にチャールズ・リンドバーグのスピリッツ・オブ・セントルイスと共に大西洋無着陸横断単独飛行を成し遂げた「ホワールウインドJ-5」こそは、まさしく最初の空冷星型エンジンの商業的な成功作だった。

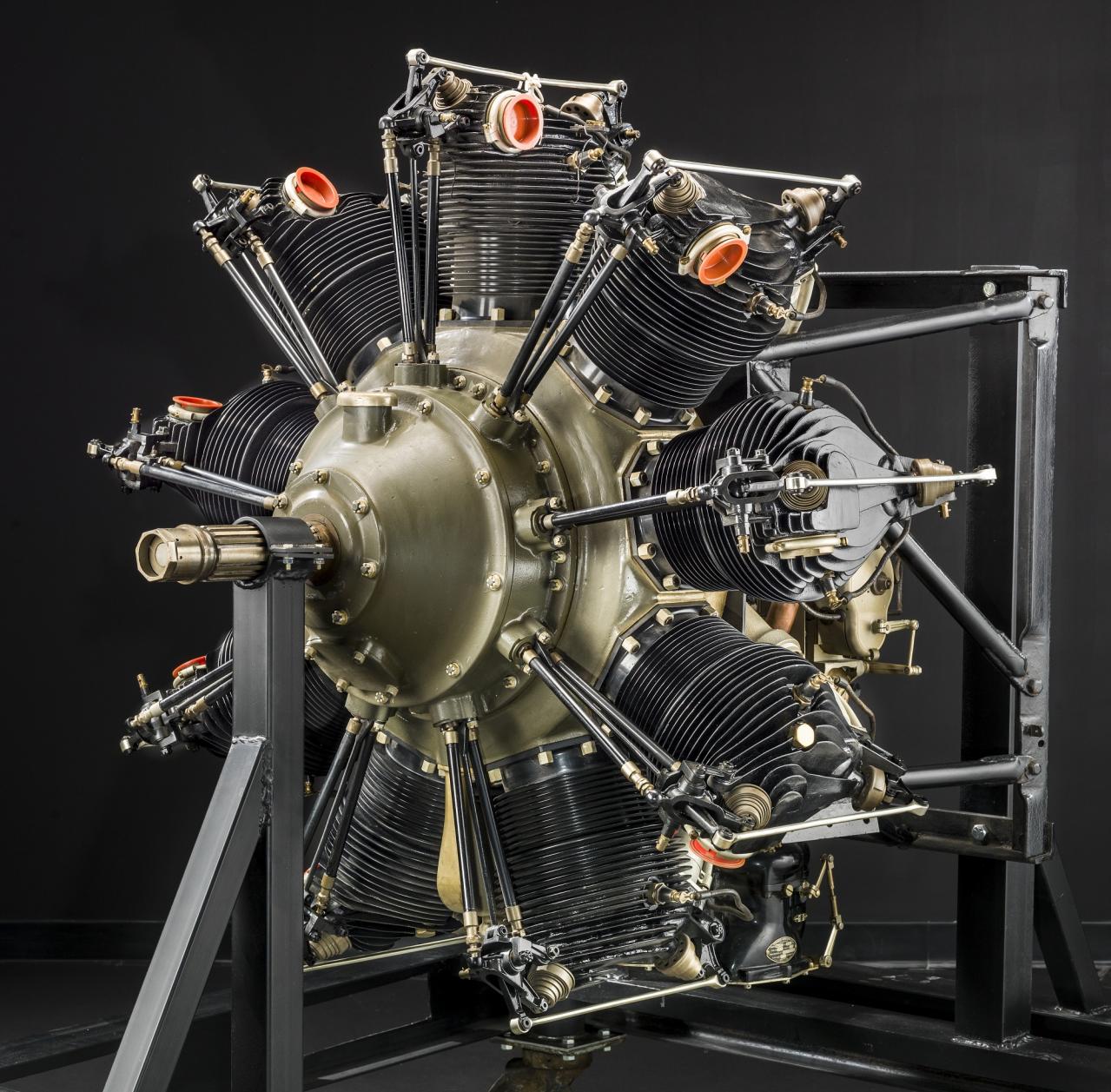

この快挙に先立つこと3年前の1924年。ライトのファクトリーでは1923年から開発が始まっていたホワールウインドの熟成と同時に、より大型の空冷星型エンジンが完成しようとしていた。その名は原型名称P-1、後の「サイクロン」である。

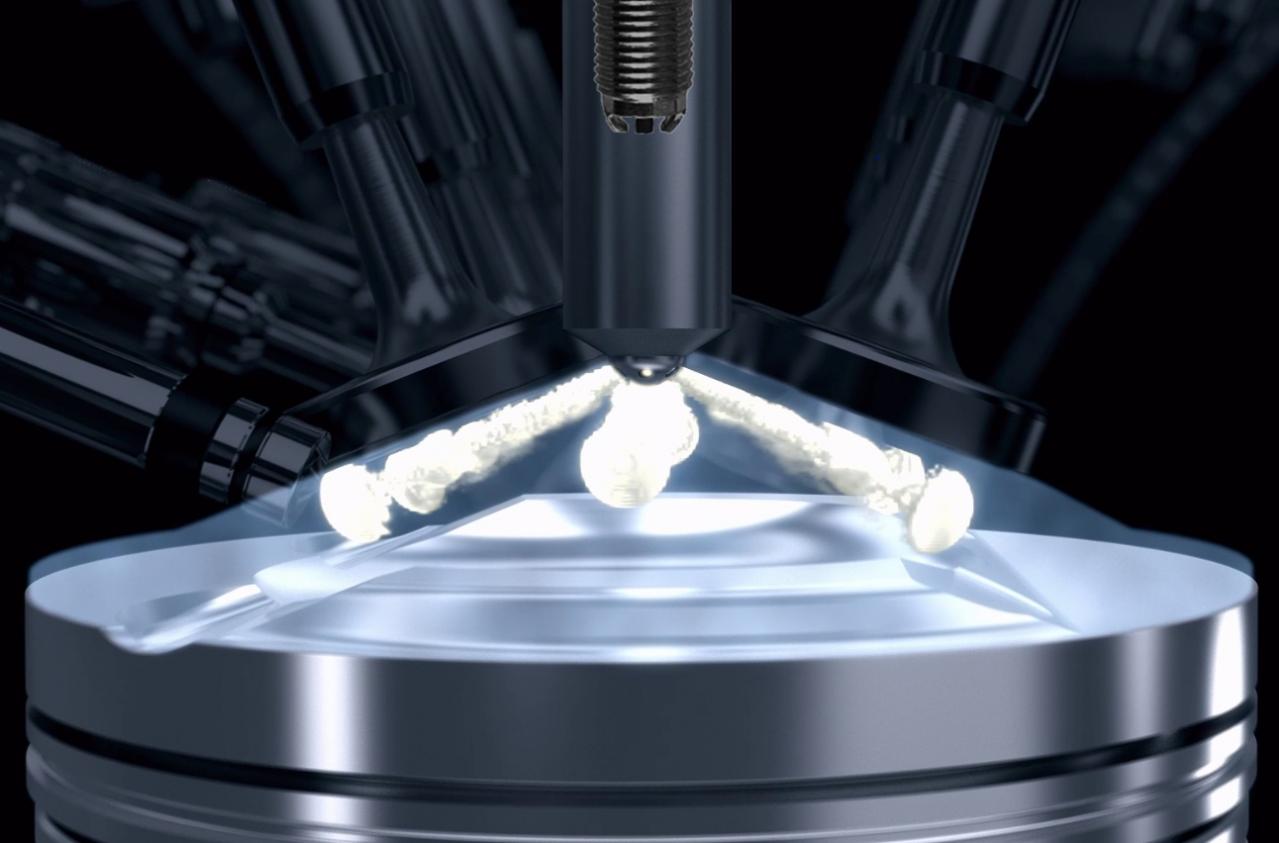

最高出力200hp+αの排気量787cu:in(約1万2900cc)空冷星型9気筒だったホワールウインドは、後に陸軍航空隊の型式認定を受けR-790という名称を得たが、基本的には低出力な小型機用でしかなかった。それに対して、P-1は排気量を1652cu:in(約2万7100cc)とし、最高出力も400hpクラスを狙っていた。1920年代半ばとしては大型の空冷星型9気筒だったと言って良いだろう。P-1は程なくしてP-2へと進化。「サイクロン」という名前が付いたのもこのP-2からである。この時点で完全にシールドされたバルブ周り(初期のホワールウインドにはロッカーアームやプッシュロッドのカバーが無く剥き出しだった)、エンジン後部の遠心型スーパーチャージャーなど、後年の空冷星型エンジンの標準的なメカニズムが完成されていたのが特徴である。

1927年、サイクロンは排気量を1749cu:in(約2万8700cc)へと拡大。ライトR-1750として陸軍航空隊の型式認定を得た。最高出力は525hpである。ボア×ストロークは6in×6.875in(152.4mm×170mm)だった。

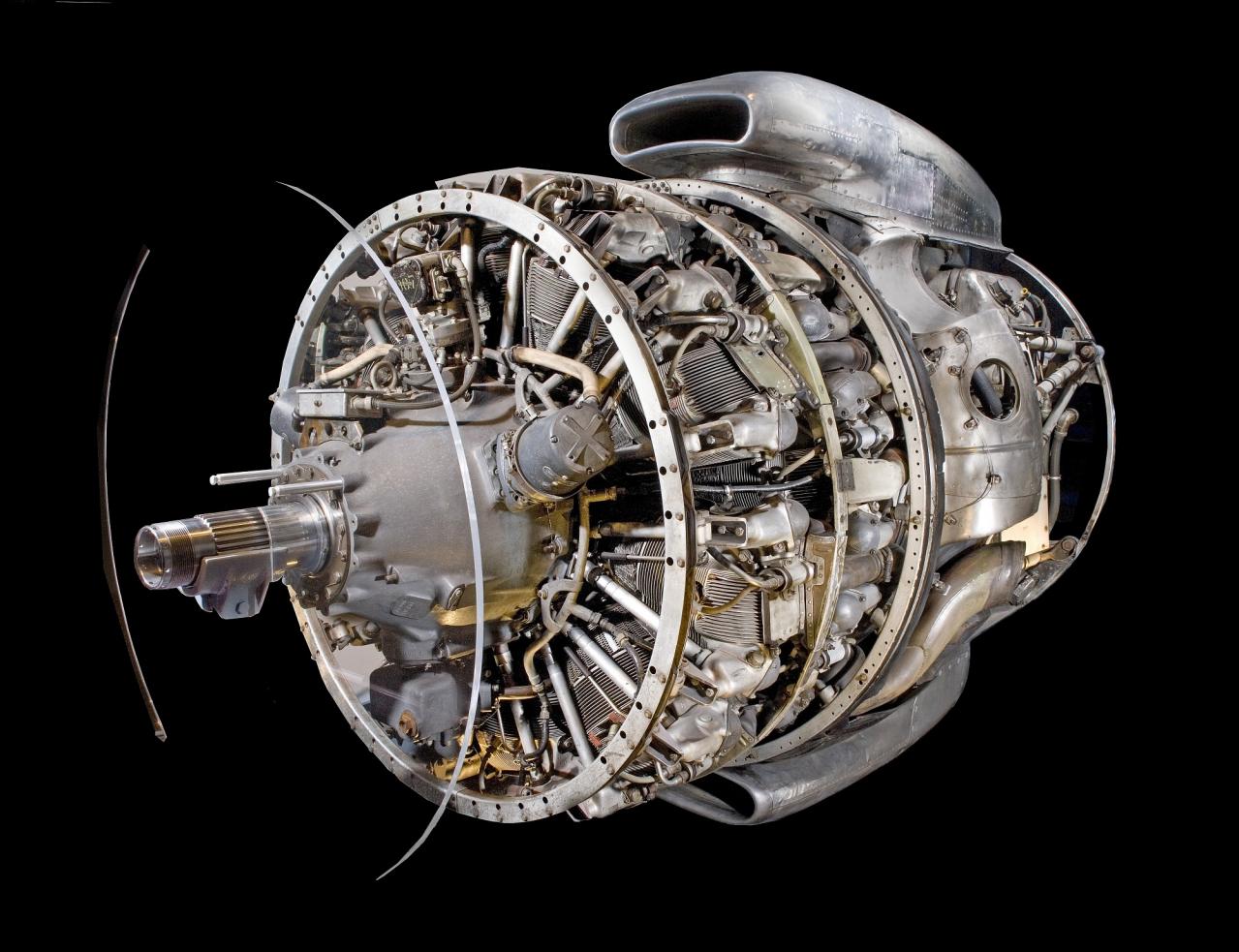

1929年、ライト・エアロノーティカルはカーチスと合併し新たにカーチスライトとなった。そして1932年、サイクロンは新型のサイクロンFとなる。これはボアを6.125inに拡大し排気量を1823cu:in(約2万9900cc)としたもの。これがライトR-1820である。R-1820は1930年代から1940年代初めに掛けて進化を重ね、可変ピッチプロペラへの対応、91オクタンガソリンへの対応、より冷却性に優れた冷却フィンのデザイン、強化されたスーパーチャージャーなどが導入されていった。最高出力も当初の900hpクラスから1000hp、1200hpへと拡大され、最終進化型はボーイングB-17に採用されたターボチャージャーを併用した2段2速過給型。そしてグラマンFM-2に採用された1段2速過給型である。これら最終進化型のサイクロンはG型と呼ばれた。