バッテリー市場争奪戦争における日本の敗北、電池産業の復興に遅れれば日本産業は大きなダメージを負う

EVを生産する上でバッテリーの存在が欠かせないことはもはや言うまでもないだろう。このバッテリーという領域において、かつて日本勢は圧倒的なシェアを獲得してしていた。

しかし現在では中韓メーカー勢の後塵を拝している状況だ。

かつてバッテリー王国だった日本。なぜこのような現状になってしまったのか。

目次

バッテリーメーカーの重要性が増す現代、生産量ランキングトップ5のうち3社が日本メーカーだった時代も

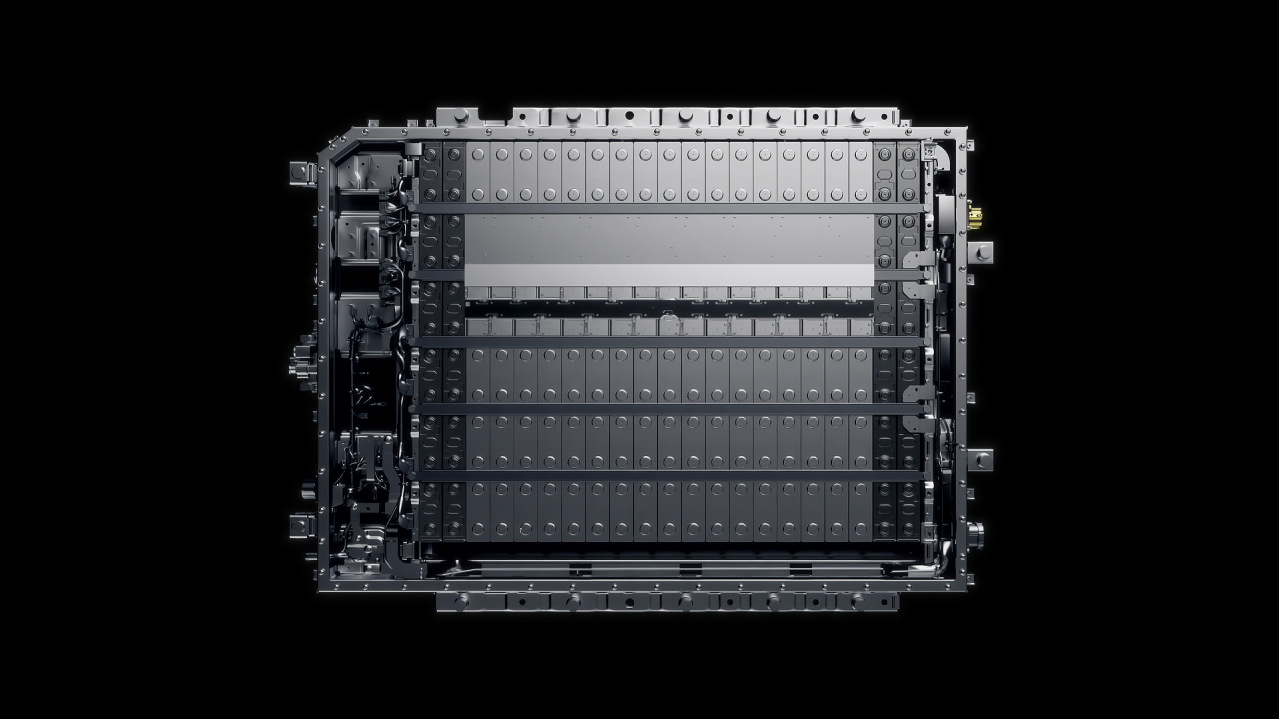

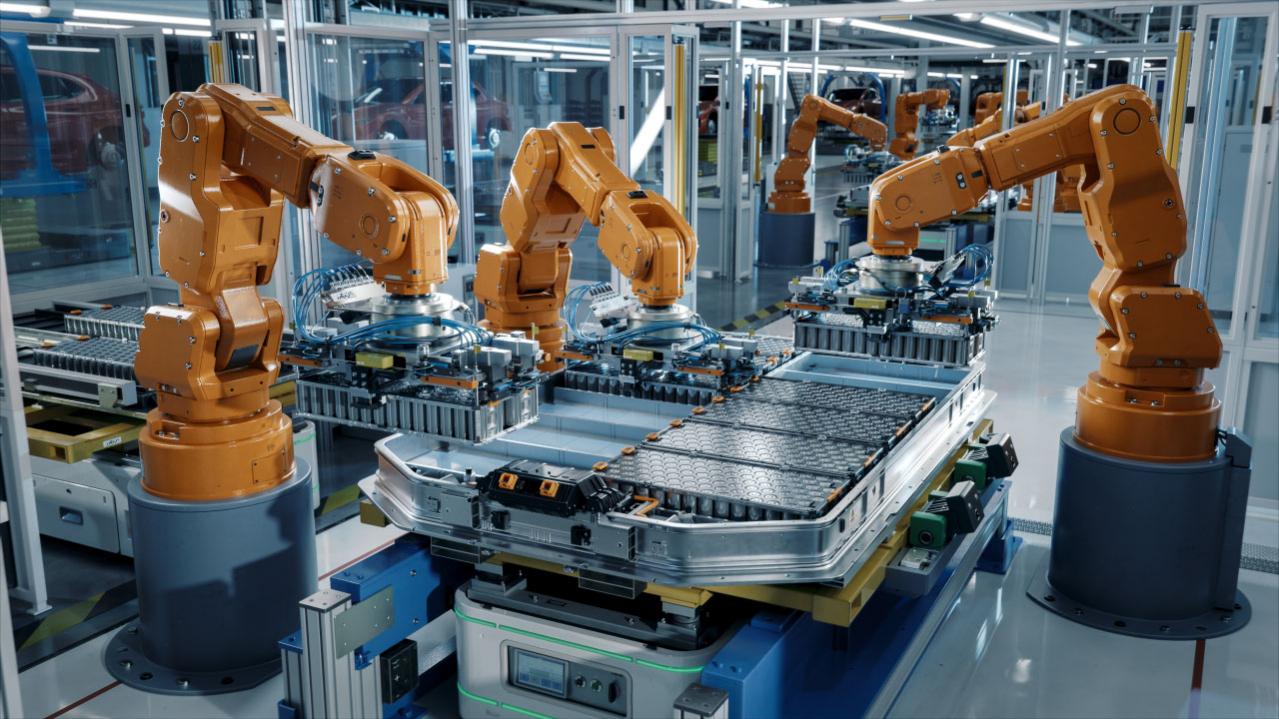

車載バッテリーそのもののサイズは大小様々だ。

例えばHEV(ハイブリッド車)の代表格であるトヨタのプリウスには、最大で1.3kWhという容量のバッテリーが搭載されている。一方、日産のEVリーフに搭載されているのは最大60kWh程度、テスラのモデルSには100kWh近い容量のバッテリーが搭載されている。バッテリーを搭載している車はまとめて電動車と定義されがちだが、バッテリー容量の内訳を見てみると、EVはHEVの実に数10倍、車種によっては最大100倍近い大容量のバッテリーを搭載している。

単純計算するならば、EV1台分のバッテリーを生産するためにはHEV100台分に相当するバッテリーを生産する体制が必要となる。

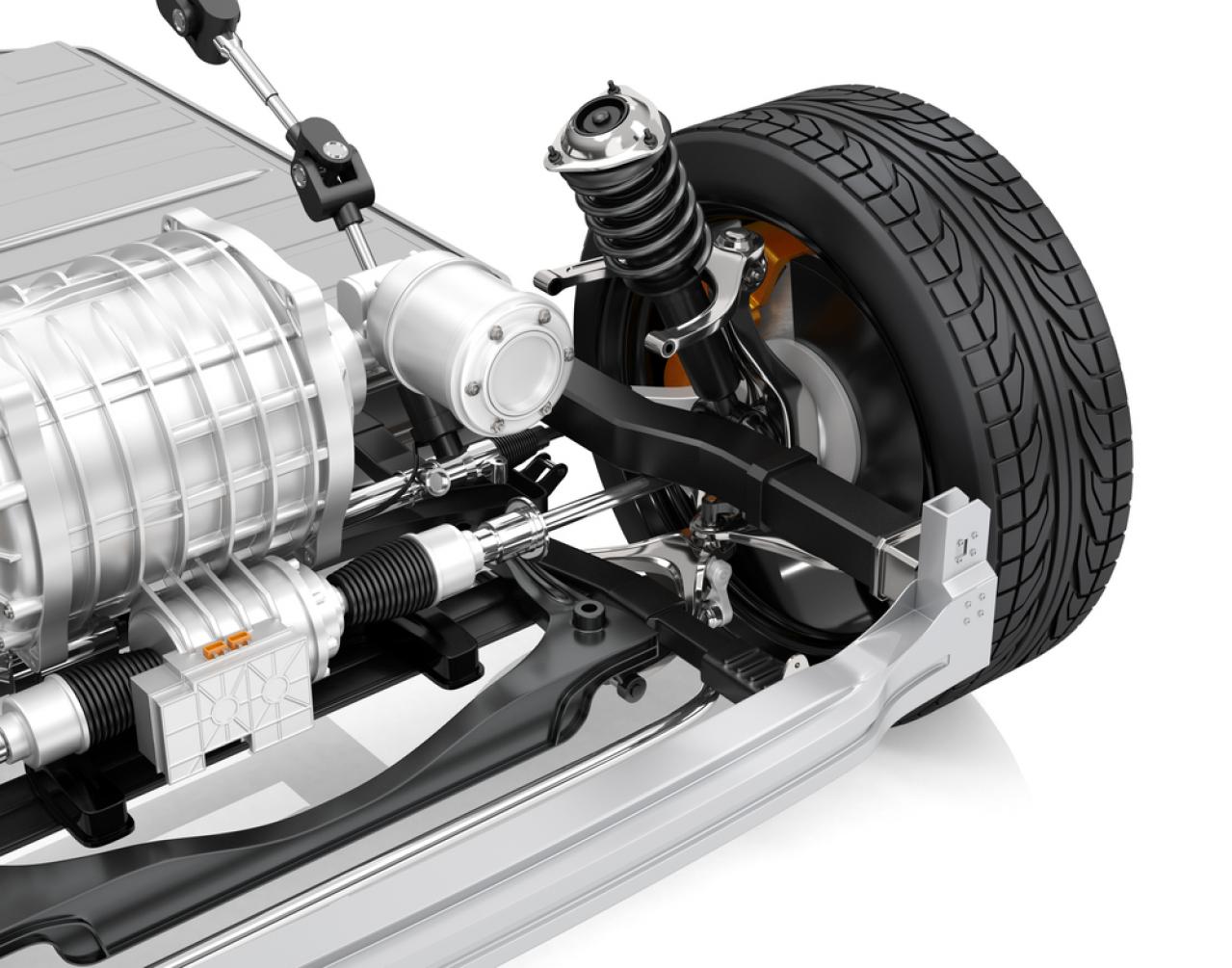

多くのEVを生み出すためには車両を大量生産するという技術だけではなく、バッテリーの大量生産技術が鍵を握る。

しかし、ガソリン車の生産を続けてきた既存の自動車メーカーはバッテリーの大量生産技術を保有していない。

日本メーカー勢はHEVの大量生産に成功していたものの、自社内でバッテリーを生産することはできておらずバッテリーメーカーからの調達に依存していた。世界的な流れの後押しもあり、EV生産に踏み切ろうとした時、これまでの車づくりとは異なる次元で大量に、かつ安定的にバッテリーを調達する必要性に迫られた。

そこでバッテリーメーカーが注目を集め始める。

EV生産の肝となるバッテリー確保において、バッテリーメーカーと連携することができれば非常に強いアドバンテージを手にすることができる。

例えばテスラが2008年ごろに販売した初代ロードスターに日本のパナソニック製(当時の三洋電機)のバッテリーを導入し、三菱のアイ・ミーブは東芝やGSユアサなど日本のバッテリーメーカーから調達していた。

世界初の本格量産EVであるリーフのグローバル展開を目論んでいた日産は、NECと合弁してAESCというバッテリーメーカーを立ち上げた。これは自動車メーカーがリスクを負って、バッテリーメーカーを合弁会社として立ち上げるという前例のない動きだった。

かつてのEV黎明期においては、多くのEVに日本製のバッテリーが採用されていた。

2014年時点でのEV用のバッテリーメーカー別の生産量を見てみると、生産量トップはパナソニック、第2位にはリーフ用のバッテリーを生産するAESC、第5位には三菱のアイ・ミーブやアウトランダーPHEV用のバッテリーを生産するGSユアサがランクインするなど、バッテリーメーカーの生産量ランキングトップ5のうち3社が日本メーカーだった。

かつては日本製EVが世界を席巻していただけではなく、EVのコアテクノロジーであるバッテリーに関しても日本メーカー勢が大きなシェアを確立していた。

急成長を遂げた中韓バッテリーメーカー、日本勢は大きく後退

しかし日本メーカー勢の覇権は奪われる。現在ではバッテリーメーカートップ10のうち、6社を中国勢が占め、3社が韓国勢、そして日本勢はパナソニックたったの1社だ。

SNEリサーチによる2023年バッテリーメーカー別の販売シェア率の報告では、第1位に君臨しているのは中国のCATL。そのシェア率は実に36.8%。世界で販売されているEVの3台に1台以上の割合でCATL製のバッテリーが搭載されているという驚異的な数値を叩き出している。

このCATLが業したのは2011年。僅か10年強という短期間で世界で最も車載用バッテリーを生産する企業へ進化した。同社はトヨタ、日産、ダイハツ、そしてホンダという日本の主要メーカーとも契約を交わしている。

トヨタはEV専用プラットフォームを採用した初の本格EVとなる新型車、bZ4Xの中国向けの車両にCATL製のバッテリーを採用。日産はフラグシップEVのアリアに。ホンダはCATLの株式を保有することでさらに強固なパートナーシップを構築し、中国国内限定EVであるe:NS1やe:NP1を軸に、今後中国国内で発売するEVについてはCATL製のバッテリーに頼る想定だ。

第2位にランクインしているのが中国のBYD、そのシェア率は15.8%。

同社はバッテリーを製造するだけでなく、EVやPHEVの生産も行う自動車メーカーとしての顔も持ち、自社で完全内製化を図っていることで知られる。この内製化戦略が功を奏し、2024年初頭にはテスラの販売台数を抜き去ったと報じられた。

販売シェア率第3位は韓国のLGエナジーソリューション。シェア率は13.6%と高い。CATLには及ばないものの2014年に記録したシェア率ランキングのトップ3を長年維持した堅調なメーカーとして知られる。

同社のバッテリーは主にVWやGM、ヒョンデグループが展開するEVに広く採用されている。

日本勢の顔が見えない中、第4位でようやくパナソニックが登場する。しかしながらそのシェア率は6.4%と上位3社と比較すると見劣りする感は否めない。

すぐ後に付けている韓国車載電池2位のSKオン、中国電池大手CALB共に4.9%、韓国の大手電機メーカーサムスンSDIが4.6%と、パナソニックのシェア率に急速に迫りつつある。これらの考慮に入れると、既に第4位の座も安泰とは言えない。

2014年では世界のバッテリーメーカートップ5のうち3社が日本勢であったのに対して、現在ではパナソニックが孤軍奮闘しているのみ。その他は中国、韓国勢が占めている。

そのパナソニックも年々シェア率が低下し、同時に競合メーカーが急速に成長しているため、トップ5から日本勢が消滅する日が近づいてきている。

ちなみにかつて日産が立ち上げた合弁会社AESCは株式の大半を中国エンビジョングループに売却してしまっているため、現在は中国傘下だ。日産は株式の20%程度を保有してはいるものの、そのシェア率はすでにトップ10圏外となっている。