「5分で80%充電」実現へ:東芝がねらうニオブチタン系酸化物電池

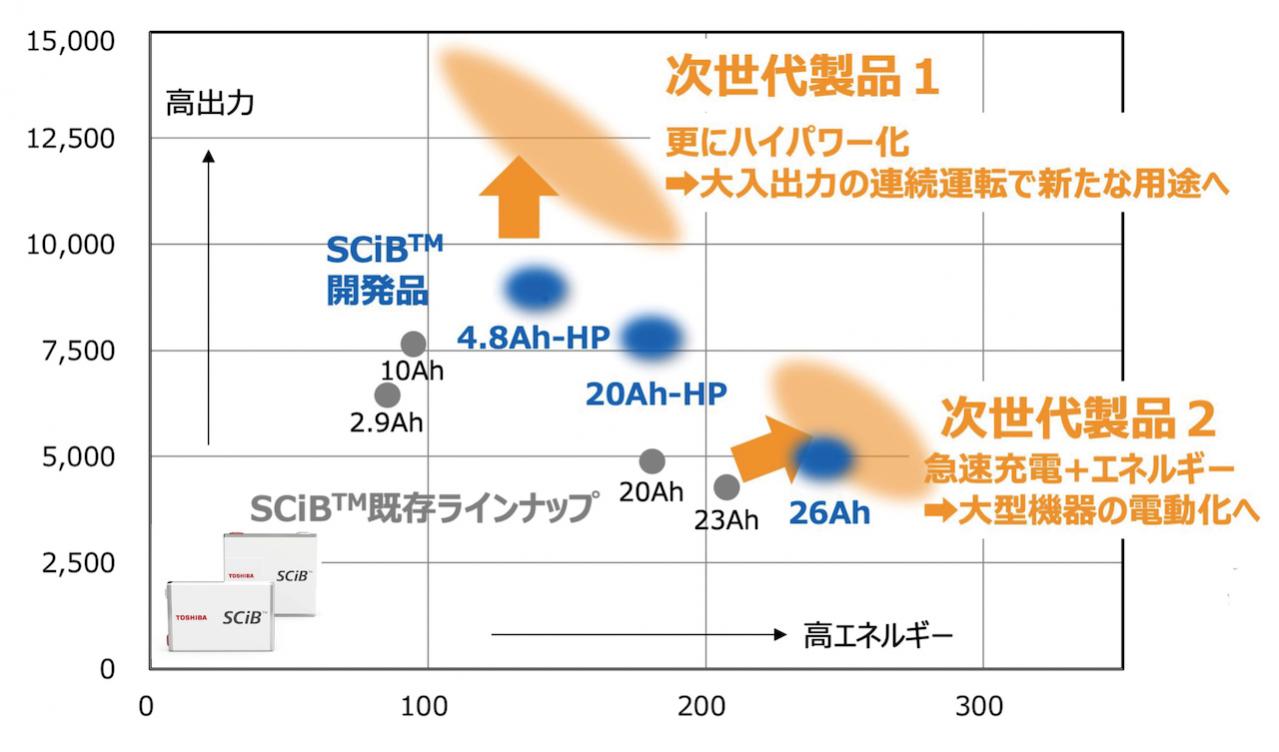

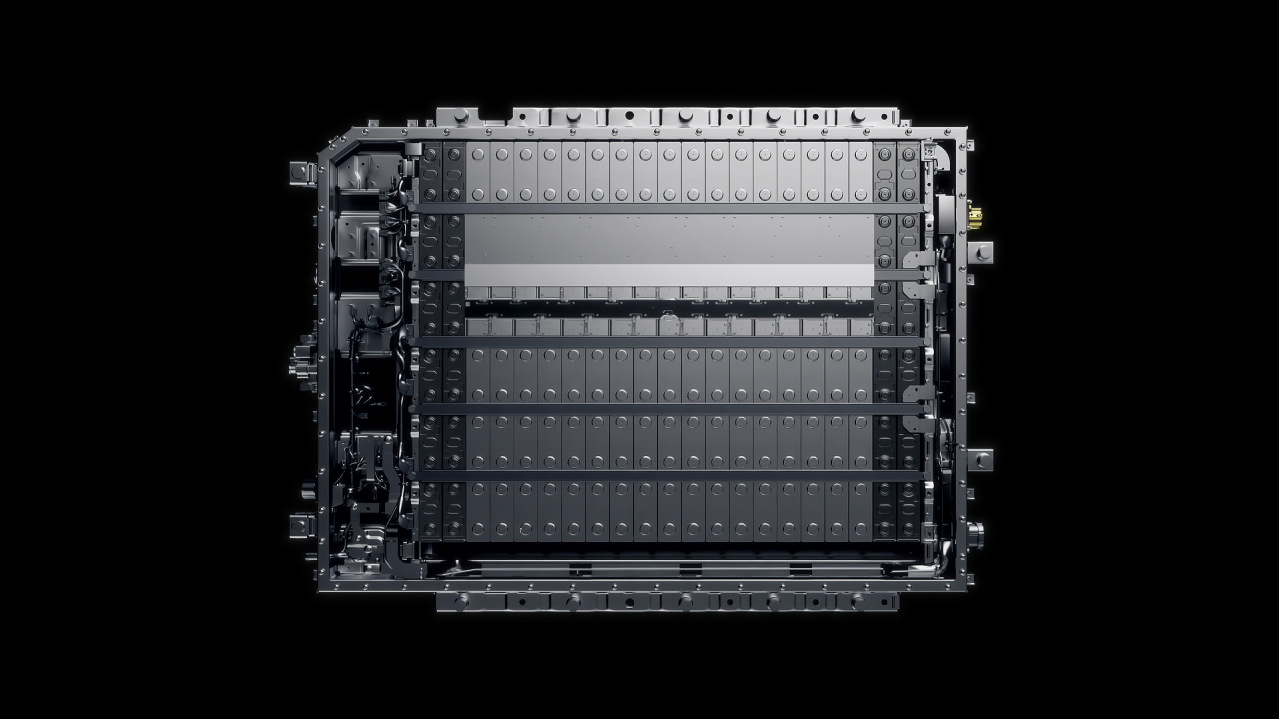

東芝が開発したSCiBは3分で容量80%までの急速充電が可能という性格を持つ。次世代電池では、エネルギー密度を上げたうえで「5分で80%」、5000サイクルをねらっている。

TEXT:牧野茂雄(Shigeo MAKINO) FIGURE:TOSHIBA/萬澤琴美(Kotomi MANZAWA)

東芝は負極にチタン酸リチウム(LTO)を使うSCiBを製品化している。一般的なLiB(リチウムイオン2次電池)が負極に炭素系材料を使う理由は、電池極材としてのケミカルポテンシャルの高さだ。LiBのような化学電池のセル当たり電圧は、正極と負極の間の電位差で決まる。正極(+)側にニッケル系(LiNiO2)、マンガン系(LiMn2O4)、コバルト系(LiCoO2)を中心とした酸化物を使うと電位は4.2V(ボルト)vs.Li程度を得られる。負極に電位の低い炭素系(LiC6)を使うと、イオンを吸蔵する電位は0.1V vs.Li程度ときわめて低くなる。この差、4.2-0.1=4.1がセル電圧のポテンシャルになる。

現在の三元系LiBはセル当たり電圧を満充電時4.1V付近で設計。3.7Vを満充電~放電間の平均作動電圧としている。

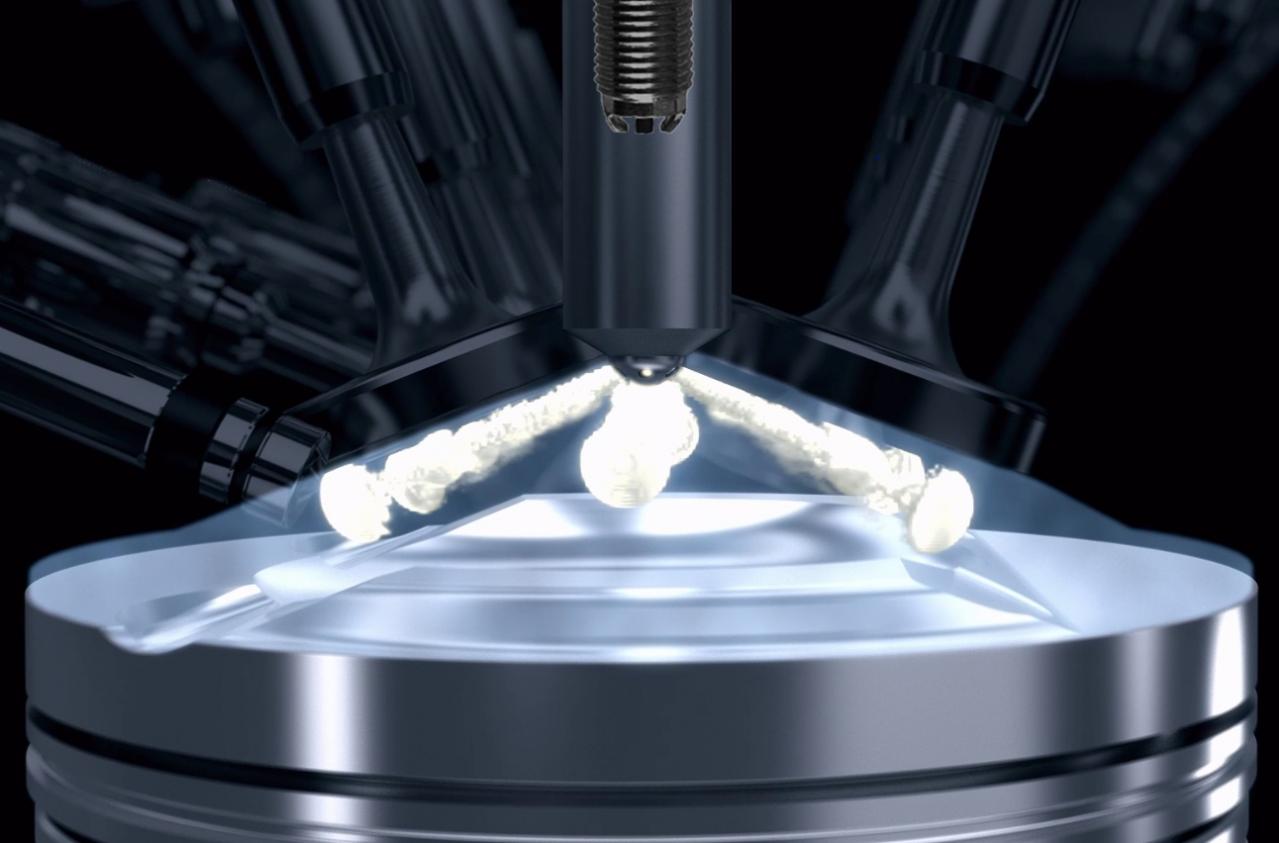

ただし、負極側は0.1V vs.Liしかない。この低い電位でリチウムイオンが出入りするため、急速充電時の過電圧や低温環境下での充電時には内部抵抗によって電位が0Vvs.Liになることがある。負極側が0Vに限りなく近付くと、極材の表面に金属リチウムが析出しやすくなる。繰り返し使っているうちに金属リチウムは成長し、その尖った先端がセパレーターを突き破ると(+)(-)が短絡(ショート)する「内部短絡」の状態になり、熱暴走や発火の原因になる(この鋭い先端をもつ析出物は、デンドライトと呼ばれる)。

いっぽう東芝のSCiBは負極に電位は1.5V vs.Li付近のLTOを使う。正極に三元系を使う場合、正負極間の電位差は4.2-1.5=2.7Vになる。この1.5V vs.Liという負極電位の高さがSCiBの特徴である。急速充電や低温化での充電を繰り返しても負極が0Vに限りなく近づくことがない。なので寿命が長く急速充電にも強い。

日本国内でSCiBを搭載したBEVといえば、三菱自動車のi-MiEVがある。マイナーチェンジで「安価バージョン」として三元系LiBではなくSCiBを搭載した「M」グレードが追加された。この仕様が驚きであり、中古車店の店頭では三元系LiB搭載仕様よりも高値で取り引きされている。5〜6年を経ても電池残量は100%に近いためだ。初期型「M」はすでに10年落ちだが、筆者が確認した中古車は電池残量がまだ90%に近かった。

不思議なことは、新車状態での「M」グレードが電池残量100%以上だったことだ。7年落ちで残量105%という個体もあった。セル電圧は2.6Vと三元系より30%落ちるため、1充電当たりの航続距離は短くなる。瞬発力も劣る。しかし長寿命であり急速充電に極めて強い。

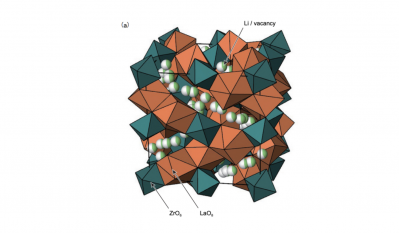

このSCiBの特徴を生かしたまま、高出力と高エネルギー化を東芝がねらっているのが、負極にニオブチタン系酸化物(NTO)を使った電池である。ニオブ(Nb)は元素番号41で、このとなりの42がモリブデン(Mo)。周期違いにバナジウム23(V)があり、いずれも超高張力鋼を作るときの重要な添加物である。また、ニオブの周期違いにはタンタル73(Ta)がある。ギリシア神話ではタンタロスの娘がニオべであり、このふたつの元素がよく似た性質であることからの命名だと紹介されている。