迅速果断な中国の猛攻、徐々に後退する日本のパワー半導体市場。ローム東芝のタッグは希望の光となるか

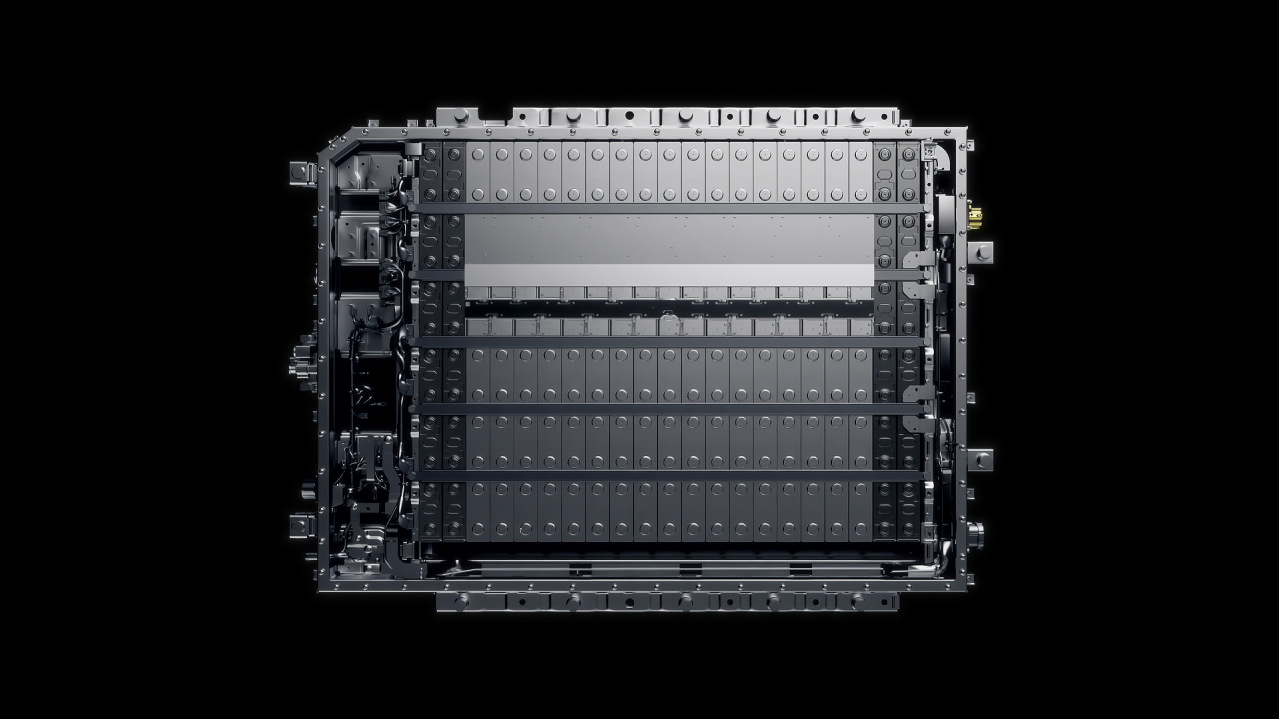

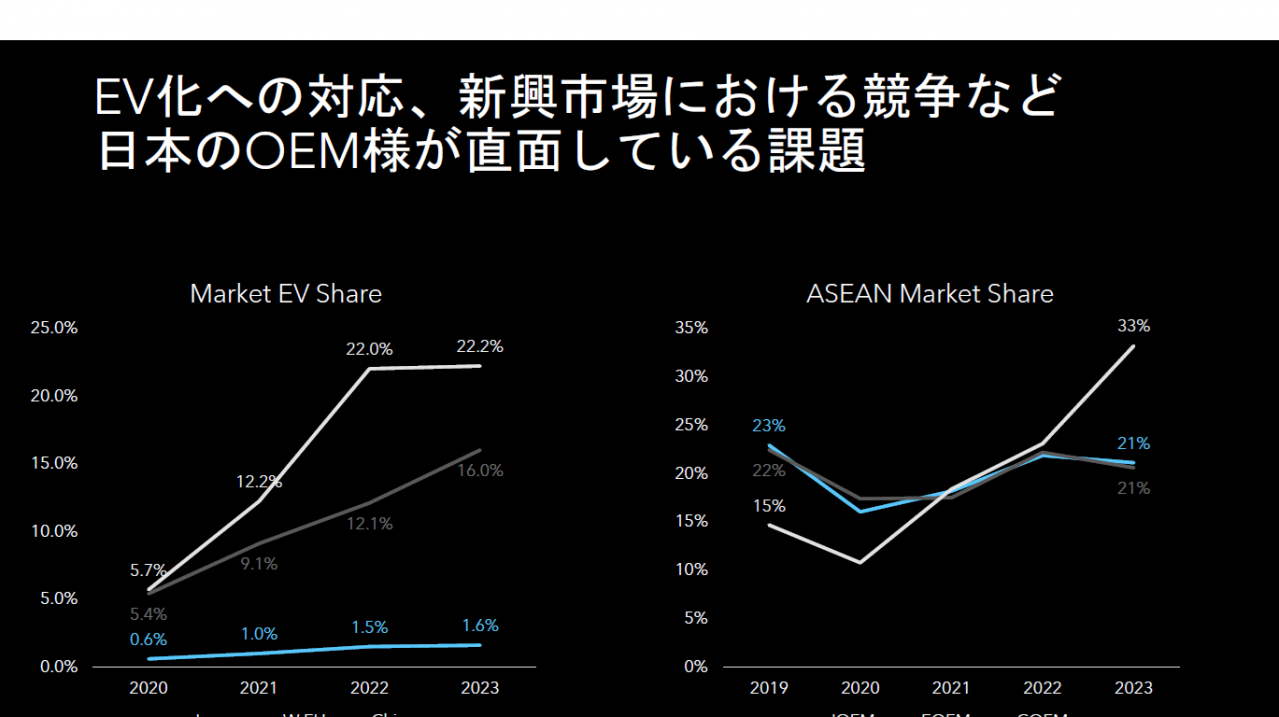

EVシフトや産業機器のデジタル化の進展で、パワー半導体は需要が拡大している。需要拡大を見込んで、日本メーカーの生産強化の動きも相次いでいるが、中国内製化の勢いには及ばない印象だ。

まるで日本の製造業が直面する問題の縮図のようなパワー半導体領域。日本勢の動きは競争力の強化に向けた契機となるか。

産業機械や自動車、家電などに活用されるパワー半導体は、日本の半導体産業に残された最後の牙城なのかもしれない。

市場や動向を眺める。

目次

2035年には市場規模5倍か。急加速するパワー半導体ニーズ

日本は2021年に世界シェア1位を獲得していること、現時点でも20%ほどのシェアを握ることもあり、パワー半導体はチャンスの多い分野だ。

富士経済の調べによれば、世界での市場規模は2022年の2兆6,827億円から2035年には5倍の13兆4,302億円まで成長すると見込まれているようだ。

また、2023年のパワー半導体の世界市場規模は3兆186億円を見込まれ、内訳はSiパワー半導体が2兆7,833億円で、SiCを含む次世代パワー半導体は2,354億円。シリコンパワー半導体は7兆9,817億円に対して、次世代パワー半導体は5兆4,485億円だ。

事実EVシフトや産業機器のデジタル化の進展でパワー半導体は需要が拡大しており、これからの需要拡大を見込んで日本メーカーの生産強化の動きも相次ぐ。

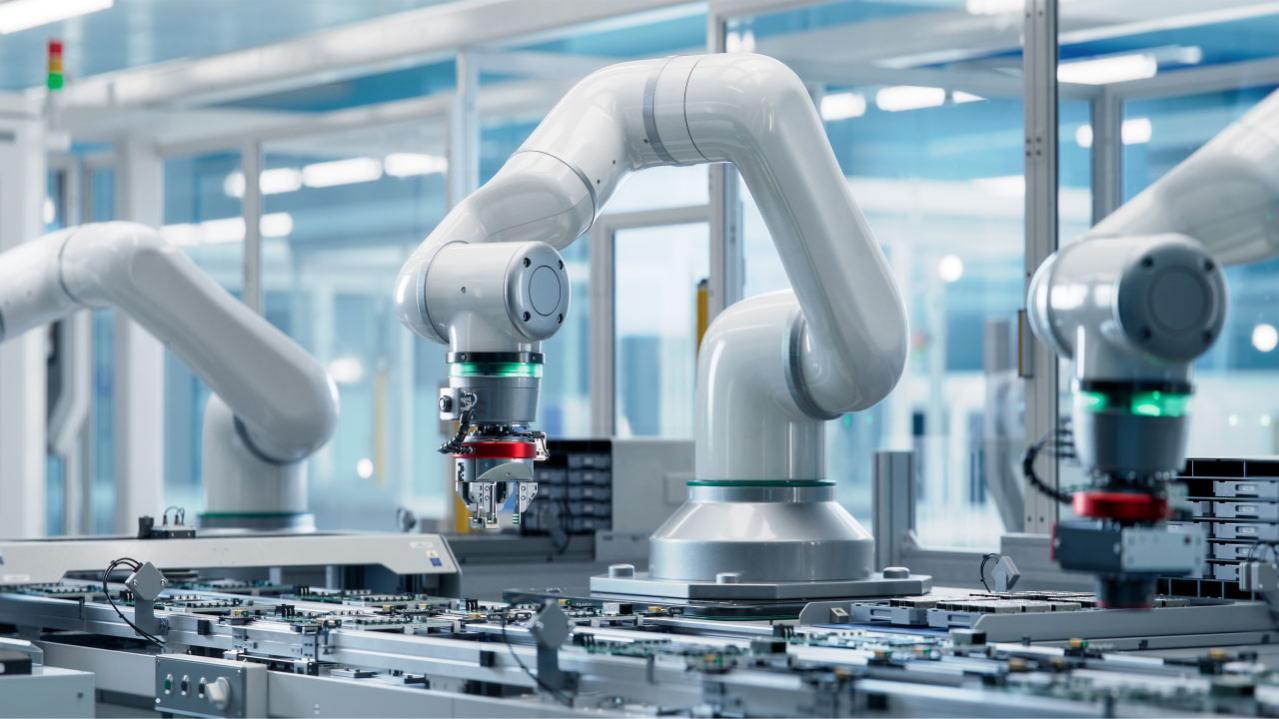

半導体大手のルネサスエレクトロニクスは一度閉鎖した山梨県の工場に約900億円を投じ、2024年中に再稼働させることを予定。

また、三菱電機はパワー半導体を生産する新工場「パワーデバイス製作所」を熊本県に建設するほか、既存の工場の設備の増強も行い、あわせておよそ1,000億円以上を投じる。

日本のシェアはどうか。

英調査会社オムディアによると、パワー半導体(個別品のディスクリート)で世界シェアのトップ10に入っている日本企業は5位の東芝、8位のルネサスエレクトロニクス、10位のロームという3社。しかし、3社の合計でもシェアは10.4%で、首位を走るドイツのインフィニオンテクノロジーズ(約19%)の半分程度にとどまっているという状況だ。

残念ながら現時点では海外勢に押されつつある。

日本の半導体産業は、1980年代後半に世界シェアの5割を獲得していた。ところが日米経済摩擦に対処しきれず、演算を担うロジック半導体で日本勢は凋落。記憶を担う半導体メモリーに関しても東芝が1991年に世界初のNAND型フラッシュメモリーを開発したが、韓国勢に劣後している。

アメリカ規制で進む中国メーカーの半導体内製化、日本産業へ影響する可能性も

中国の有力自動車メーカー各社は半導体の内製化に次々と乗り出しているようだ。

中国勢による独自チップの開発はアメリカ規制の規制も味方した形となる。

アメリカ政府が主導する対中制裁措置により最先端分野である集積回路生産が封じられた。その影響として大量の資金や政策支援がレガシー分野へと移動を始めたのだ。

EVの基本性能を左右する電池やモーターから、自動車の知能化を支える半導体へ内製化が広がりつつある。EVの電力効率に関わるパワー半導体においても半導体子会社を持つBYDや、中国国内の大手自動車メーカーが自社グループ内での開発を進める。

2023年時点では国産化率が前年比15%も伸び、内製化率は40%を超える。導体装置メーカーの研究開発投資も急速に増加し、新興企業は20~40%の投資比率を誇る。

しかし、アメリカ政府はエヌビディアの一部製品など、AIに使う先端半導体の対中輸出を規制している。禁輸対象が車載分野まで広がれば、中国の自動車メーカーはADAS/自動運転用のSoCなどを使えなくなる可能性も考えられる。

中国勢による急激な独自チップの開発は、このような地政学的な供給リスクに備える意図があるのは間違いないだろう。日本パワー半導体メーカーの主要取引先でもある中国の内製化が進めば、当然ながら日本の産業にも皺寄せがくる。

かつての日米半導体協定を思い返しつつも、現在の半導体市場における日本のシェアは約10%ほど。一方で、中国は2030年までに約13兆円を半導体に投入する計画であり、日本も中国の一気拡大投資に対抗すべく戦略を練る必要がある。