BMW流マルチパスウェイ:日本でFCEV実証実験を開始

BMWは燃料電池車(FCEV)の量産に向けた最終フェーズに入る。現行X5をベースに開発したFCEV、iX5ハイドロジェンを約100台生産し、世界各地に送り出した。公道での実証実験で得た知見を量産仕様にフィードバックする。

TEXT&PHOTO:世良耕太(Kota SERA) PHOTO:BMW/MFi

BMWは他の自動車メーカーと同様に脱炭素に取り組んでいるが、BEV(電気自動車)一辺倒ではなく、「今後も幅広い製品ラインアップを提供予定」だとしている。その製品ラインアップとはガソリンエンジン車、ディーゼルエンジン車、プラグインハイブリッド車(PHEV)、48Vマイルドハイブリッド車、BEV、そして燃料電池車(FCEV)だ。

2023年7月25日、BMWはFCEVのiX5 Hydrogenの公道走行を開始すると発表し、都内でプレゼンテーションを行なった。iX5ハイドロジェンは実証実験車ではあるものの、2020年代後半に市販化を予定。日本を含め各地の公道で実証実験を行ない、量産化に向けたデータを収集する。国内には3台を導入し、年末にかけて、メディア、大学、研究所、官公庁や行政機関に向けた試乗プログラムを用意するという。

プレゼンテーションはドイツ本国から来日した2名の技術者が順番に行なった。BMWグループ水素燃料電池テクノロジー・プロジェクト本部長のユルゲン・グルドナー氏は、BMWが水素の活用に力を入れる理由を説明した。

脱炭素化に向かうには、太陽光や風力、水力などの再生可能エネルギーによって発電した電力を使っていく必要がある。電力は長期間に渡って保存できないのがマイナス点だし、長距離の輸送にも向かない。そこで、水素に転換して輸送する意味が出てくる(例えば中東から欧州)。欧州ではこのような状況だが、「日本でも同じではないか」とグルドナー氏は指摘する。

太陽光、風力、水力を利用して発電した電気は、都市部での配送ではBEVにそのまま使うのが効率的だが、同じ都市部でも通勤に使う場合はFCEVのほうが効率的だというのがBMWの考え。

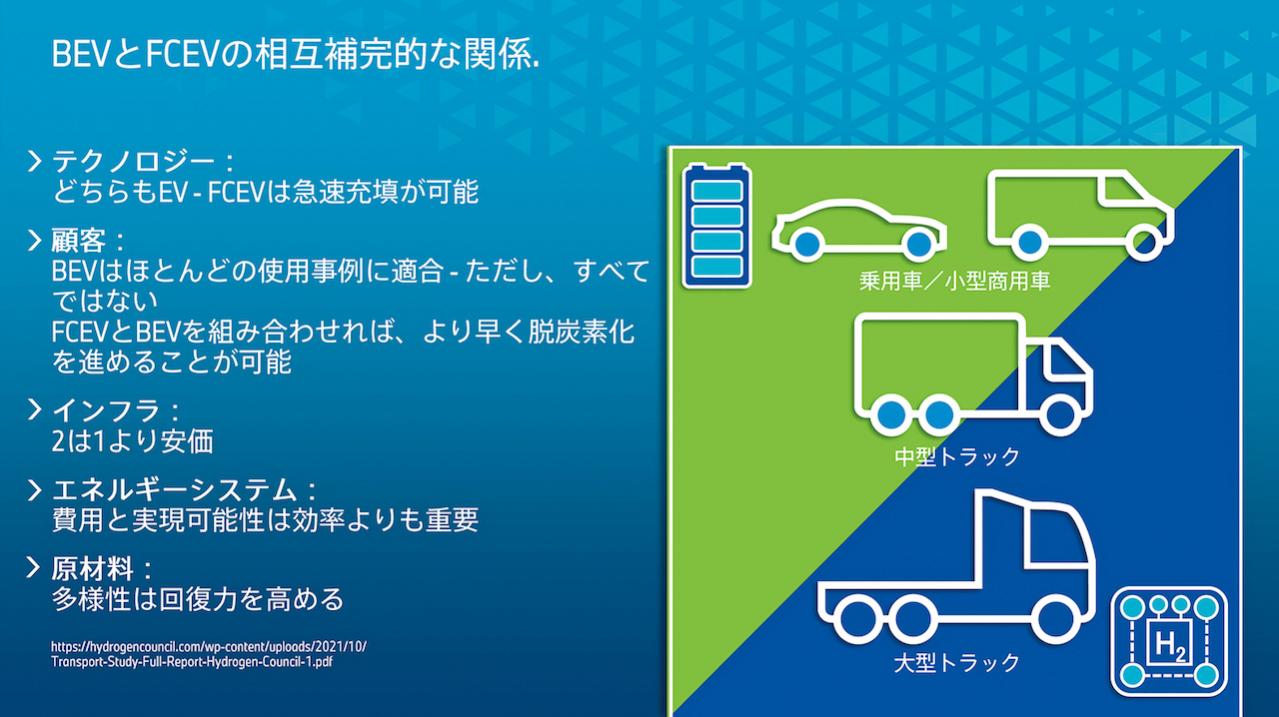

水素をどう使うのが適しているのか。実証実験を行なうのはSUVタイプの乗用車だが、乗用車よりも長距離輸送を担う大型トラックのほうが向いていることは、水素戦略を積極的に推し進めるトヨタと同様に、BMWも認識している。

「車両が大型になればなるほど、そして、車両の使われ方が過酷になればなるほど、電力を直接使うよりも水素を使うほうが適していることが分かっています。ほとんどのトラックが水素をエネルギー源として使うだろうと予想しています。我々の工場に部品を持ち込むトラックも水素トラックになるでしょう。乗用車はBEVになると予想していますが、利用用途によって、あるいはお客さまの好みによって、または国によってはFCEVが適していると予測しています」

FCEVの魅力は、「BEVのいいところをすべて享受できること」だとグルドナー氏は説明する。加速がいいし、スムーズ。BEVと異なるのは、電気ではなく水素を貯蔵して走る点。BEVに対するFCEVのアドバンテージは、充填に時間がかからないこと。自宅や職場に充電器がない。でも、ゼロエミッションビークルに乗りたいと思う人にとっては、FCEVはBEVの代替になる。長距離走行にも向いている。

BEVとFCEVは対立する関係にあるのではなく、相互に補完する関係にあるとの考え。都市部の配送に使う小型商用車はBEV、長距離を移動する大型トラックはFCEVが適している。

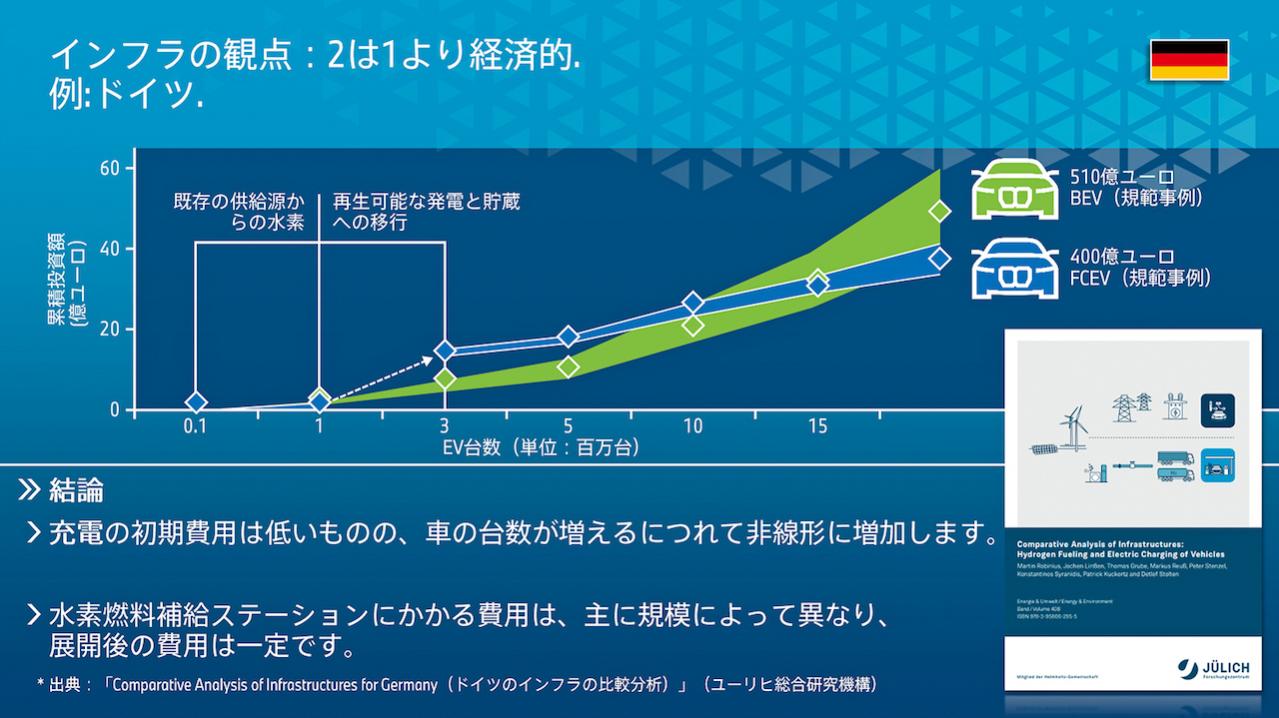

課題はインフラの整備だが、BEV向けの充電インフラとFCEV向けの水素充填インフラを整備するコストを試算した場合、どちらか一方に集中するのではなく、2種類のインフラを同時並行で整備していくのが合理的であることを、ドイツでの試算例を示しながら説明した。充電ステーションのコストはBEVの台数に応じて増えていくが、水素ステーションはFCEVが一定の台数に達するとインフラコストの上昇カーブは勢いを失って落ち着いていく。

「EUでは水素ステーションのネットワークを欧州全土で強化していこうと決めています。同時に充電ステーションのネットワークも広げていこうと決めており、ゼロエミッションビークルの道筋が整備されることになります」

EUでは2030年末までに、都市の結節点に200km間隔で水素ステーションを建設する予定。合計600以上の水素ステーションが建設される見込みだ。最新型の水素ステーションでは、24時間365日自動運用されているし、セルフで充填することが可能となっている。

充電ステーションと充填ステーションの設置に費やすコストのグラフ。青が充填ステーションを示しており、ある台数を境に充電ステーションとのコストが逆転することを示している。ドイツはヨーロッパの中では充填ステーション設置の先進国。安全面を尊重しているのは日本と変わらないが、セルフ充填化が進む。

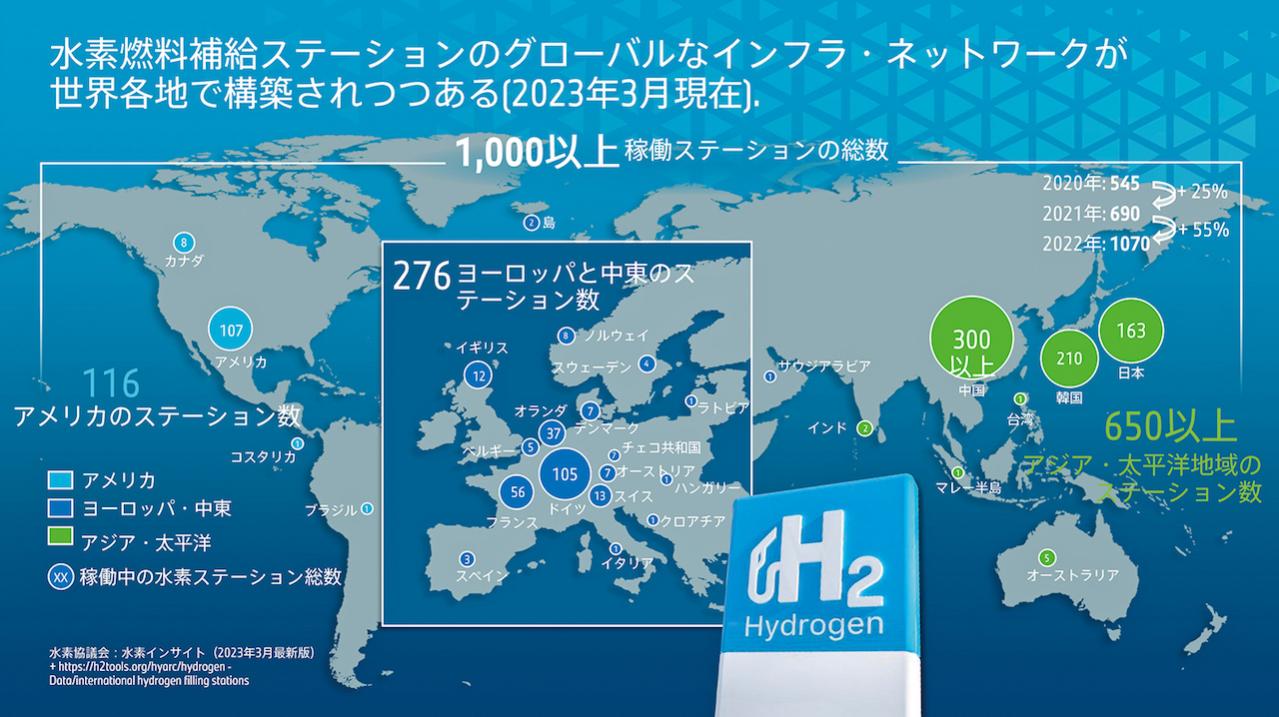

水素ステーションの整備が比較的進んでいることが、実証実験の場として日本を選んだ理由のひとつ。グローバルでは、2021年から22年にかけて55%増加。欧州ではドイツが図抜けている。

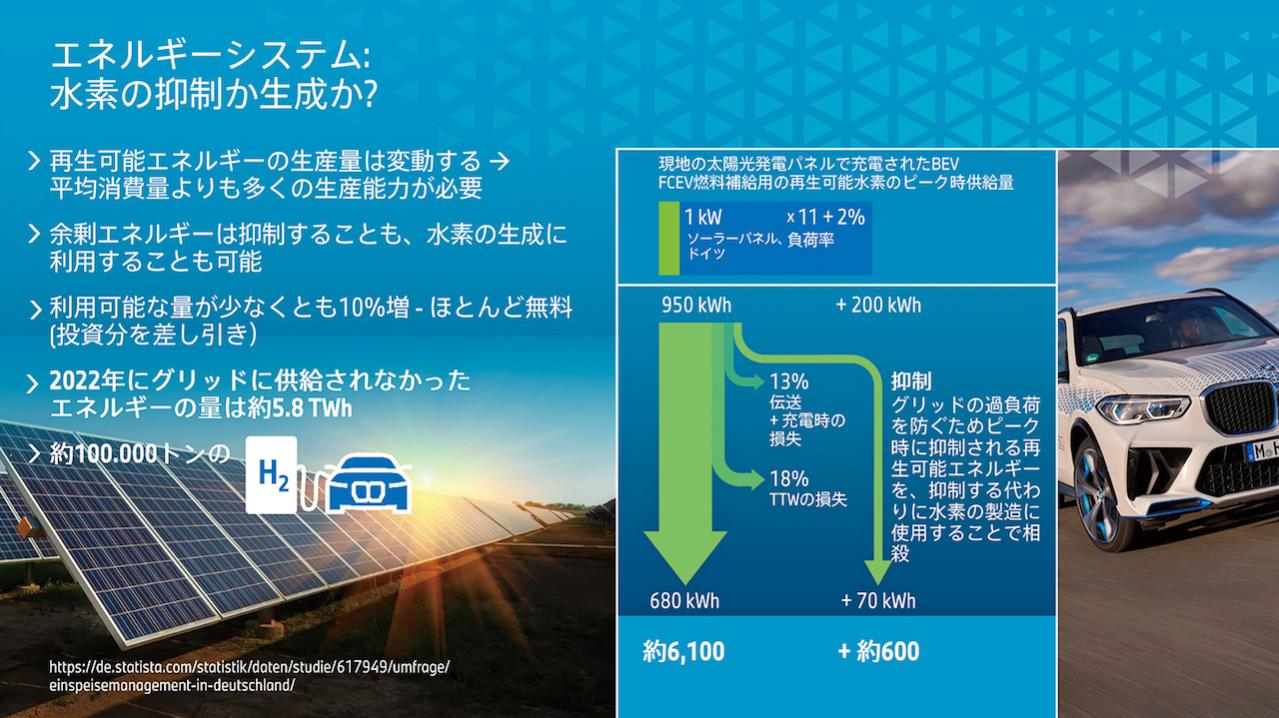

太陽光を利用した場合(風力もそうだが)、必ずしも、消費したいタイミングで発電できるわけではない。再生可能エネルギー由来の電力を使って水素を製造するにしても、使いたいときに「ない」と困るので、潤沢に発電できるときに発電しておいて、水素を製造し、蓄えておく必要がある。重要なのは、発電した電力を電力としてそのまま使えない余剰が発生したときに、その電力を使って水素に変換しておくことだ。

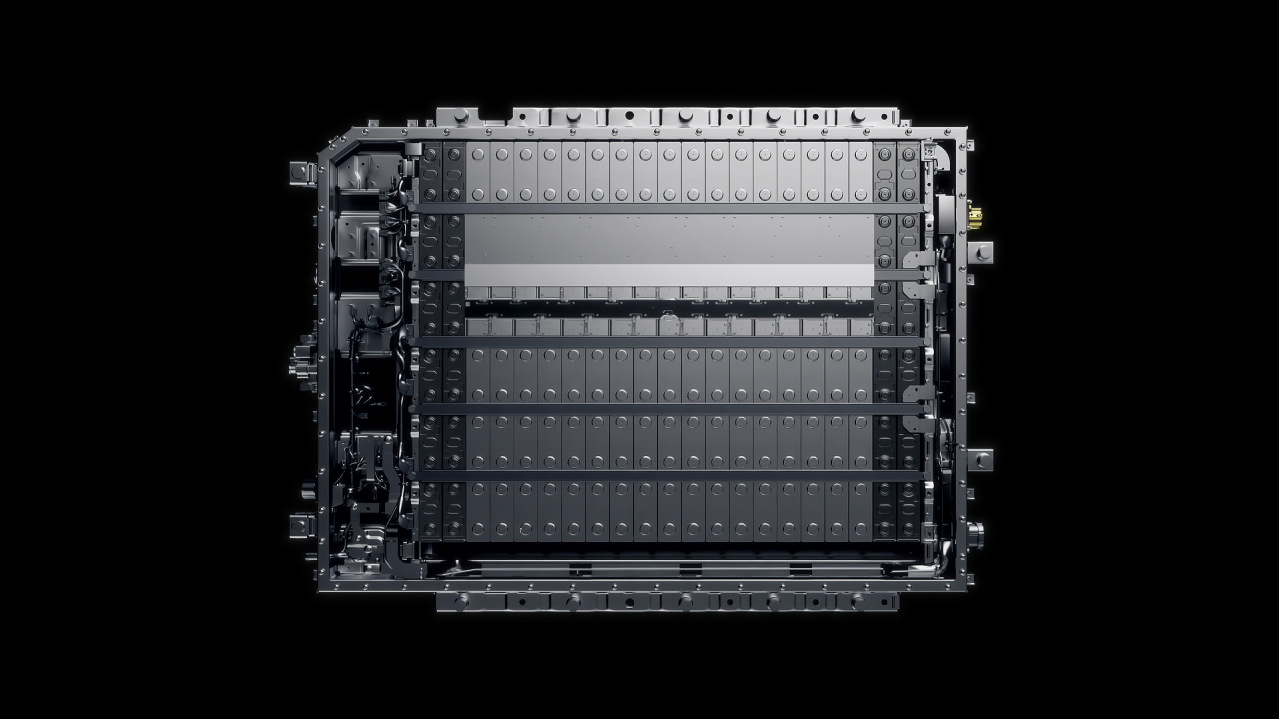

LCAの観点で捉えても、FCEVはBEVより優位な点があるとグルドナー氏は話した。そもそも車両1台に費やす原材料はBEVより100kg少ないし、採掘時に大きなエネルギーを消費する希少金属の使用量はBEVの10%でしかないというのがその理由。バッテリーが小さくて済むためで、燃料電池に使用するプラチナのリサイクル率はすでに高いと付け加えた。

再生可能エネルギーの生産量は変動する。ピーク時に抑制される再生可能エネルギーを水素の製造に使用することで無駄にせずに済む。これにより利用可能なエネルギー量が10%増えると試算。

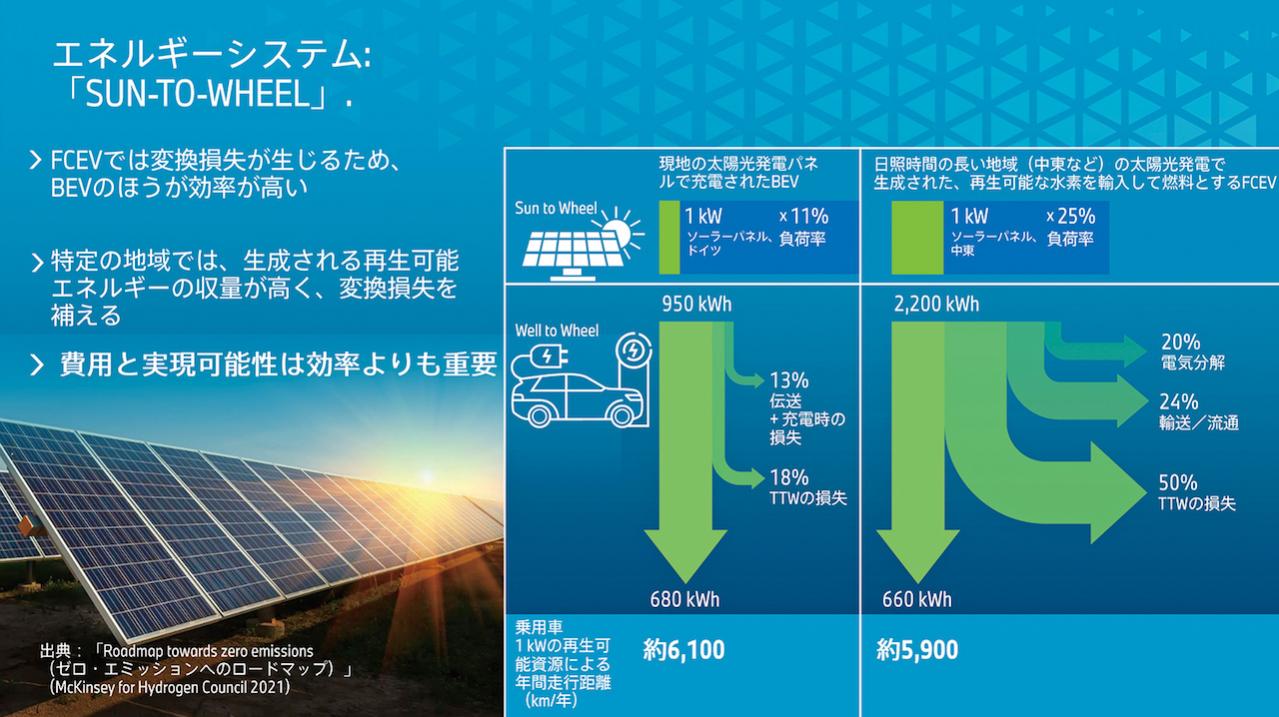

Well to Wheelの効率を比較した場合、Tank to Wheelの損失が大きいFCEVよりBEVのほうが効率は高い。しかし、太陽光発電の収量が多い地域での電気は、水素に変換して使う意味が出てくる。

さて、FCEVのiX5ハイドロジェンだが、こと水素に関していうとBMWの取り組みは古く、2006年には6lV12エンジンで水素を燃料として使う(ガソリンとのバイフューエル)ハイドロジェン7を開発。8kg(航続距離200km分)の水素を-253°C環境下の液体で積んだ。2007年には都内でイベントを開催し、車両を公開している。

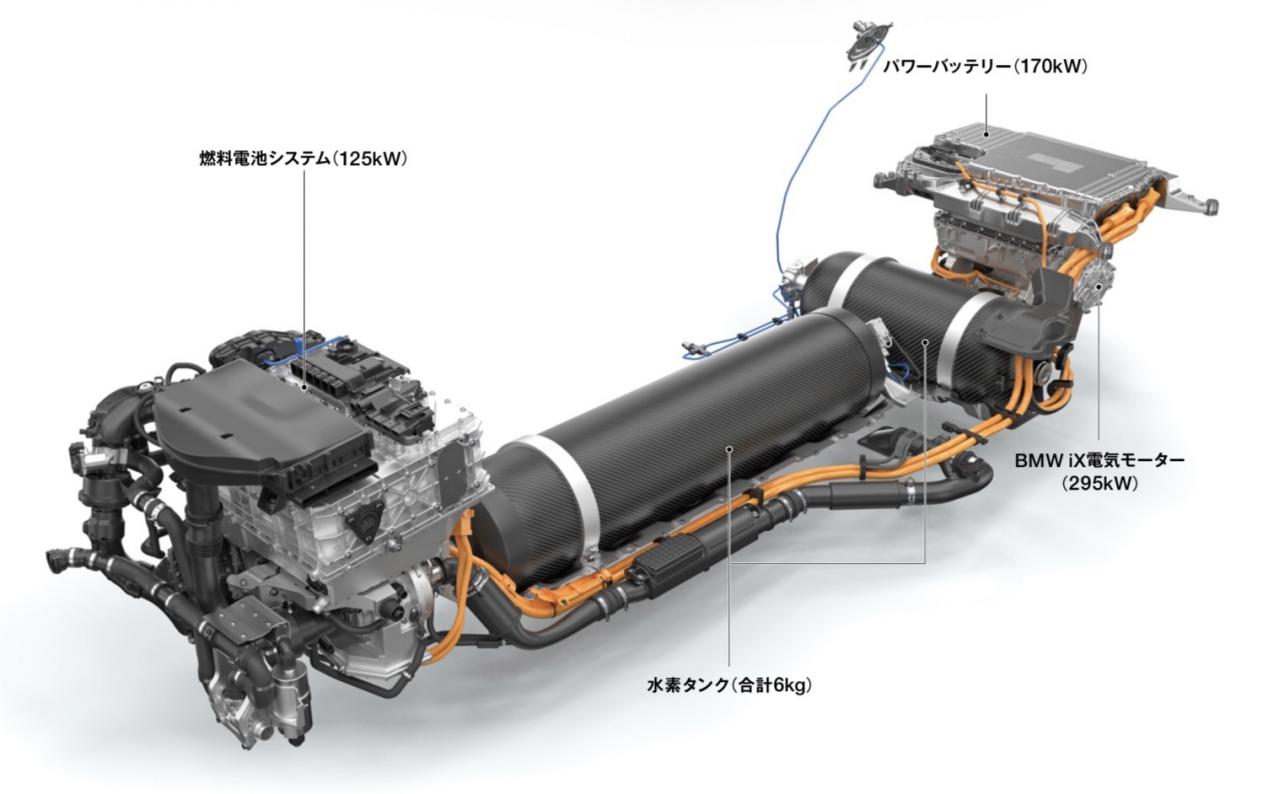

BMWは2013年にトヨタと燃料電池システムの共同開発に関し協業契約に調印。iX5ハイドロジェンには協業の成果が反映されており、燃料電池セルはトヨタ製だ。MIRAIが搭載するセルと同じものを使っている。燃料電池スタックを含むシステムそれ自体の設計と製造はBMWが行なう。燃料電池システムの最高出力は125kW(MIRAIは128kW、以下同)、70MPaの高圧水素タンクには6kg(6kg)の水素を貯蔵することが可能で、WLTCモードによる航続可能距離は504km(約750〜850km)だ。

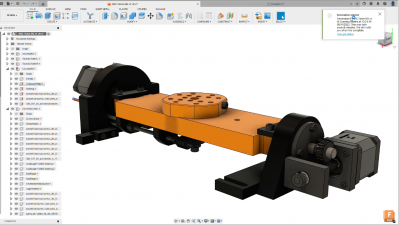

「実証実験を世界中で開始することになります」とiX5ハイドロジェン・プロジェクト・マネージャーのロバート・ハラス氏。すでにサマーテストおよびウインターテストを繰り返し実施しており、量産に向けた最終仕上げとなる。

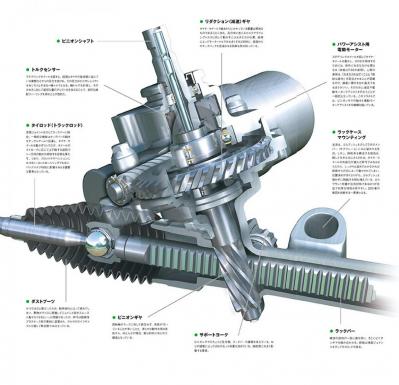

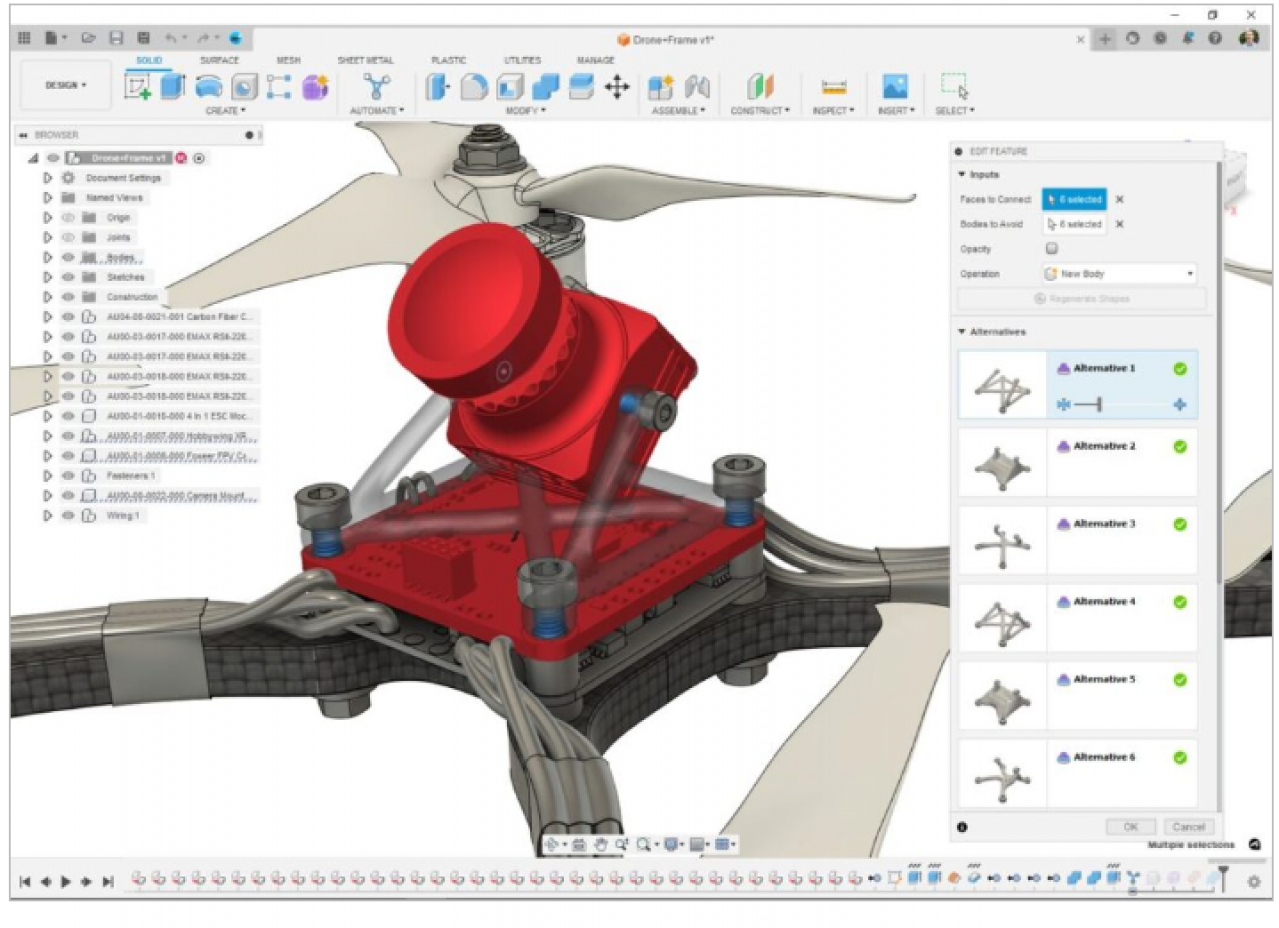

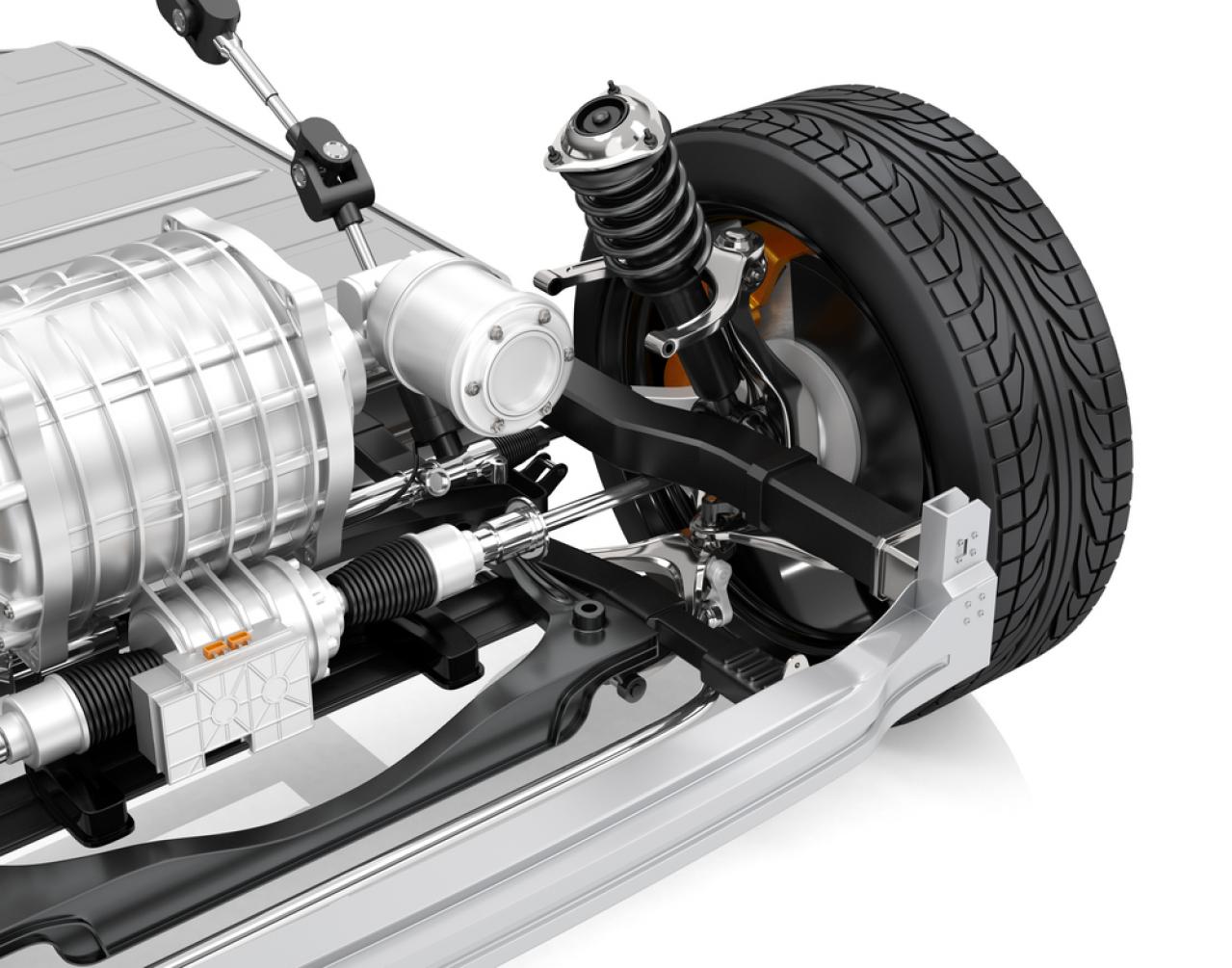

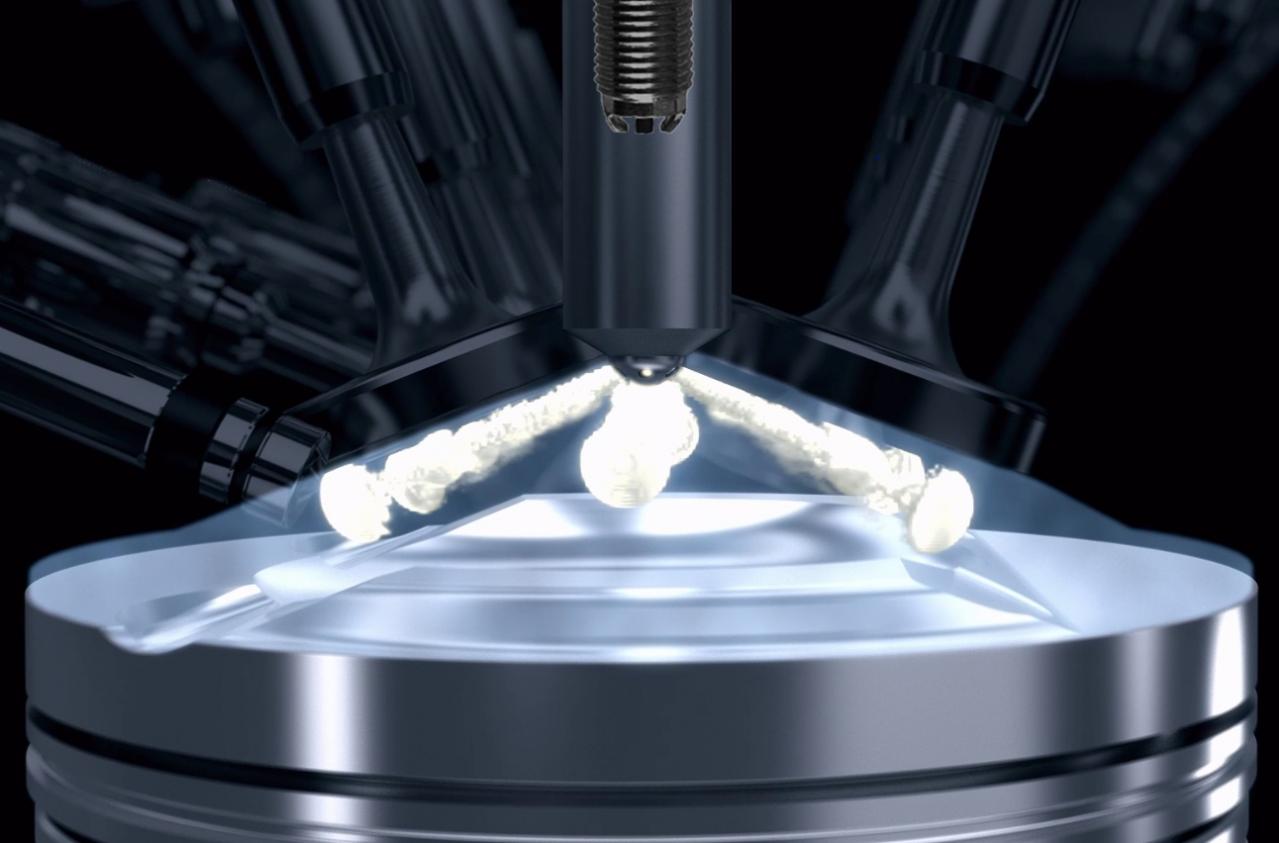

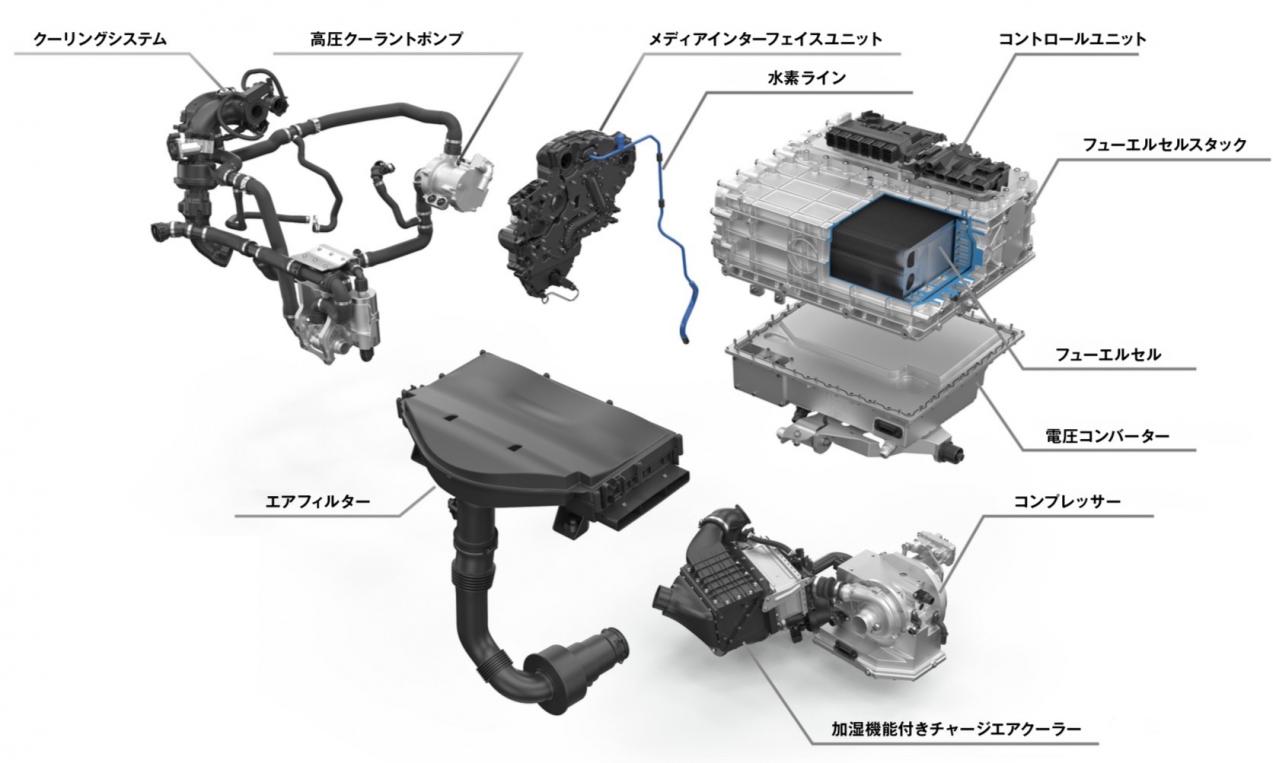

フロントコンパートメント内、化粧カバーの下に燃料電池システムを搭載。タンクから供給される気体水素と空気中の酸素が化学反応を起こすことで発電。ふたつの元素を燃料電池の膜に安定的に供給することが重要。

70MPaの高圧水素タンク(2本)やリヤに搭載するモーター、ブースターの役割と回生エネルギーを貯蔵する役割を担うパワーバッテリー(リチウムイオンバッテリー)は居住スペースやラゲッジスペースを犠牲にしない設計。