トヨタのバイポーラ電池は日本の自動車産業の光明となるか。今改めて求められる「ものづくり」への責任

豊田自動織機の電池事業が拡大する。

同社は2021年に車載電池として世界初となるHV用バイポーラ型ニッケル水素電池の生産を開始。豊田自動織機では共和工場(愛知県大府市)での生産を皮切りに、2022年10月に石浜工場を建設、生産能力を2倍の年48万台に増やした。さらに石浜工場第2新棟の稼働で、同24万台分を上乗せした。2024年1月には石浜工場(愛知県東浦町)の第2新棟を稼働させ、同電池の年間生産能力は同社全体で実に72万台にのぼる。

2025年3月期では、会社全体で設備投資に2024年3月期比29%増となる2,200億円を投じるようだ。

国内外で絶好調なHV需要はさらに伸びると考えられる。そのため同電池を搭載するトヨタ自動車の車種も増加傾向にある。同社の2023年のHV世界販売は342万台で前年比31.4%増だった。同社はHVの年間販売台数が2025年にも500万台を超えると見ており、HVの主要ユニットの一つである電池の生産能力強化も必要になりそうだ。

豊田自動織機はバイポーラ型ニッケル水素電池をトヨタと共同開発しており、2021年5月に共和工場でトヨタの小型HV専用車「アクア」向けに量産を開始した。

アクアに初採用された後も次々と採用が進む。まず旗艦モデル「クラウン」の新型車の一種である「クロスオーバー」や「スポーツ」に搭載された。加えて高級車ブランド「レクサス」のSUVタイプ「RX」や小型ラグジュアリー車「LBX」、高級ミニバンの新型「アルファード」「ヴェルファイア」など、採用車種が増加。

このバイポーラ型のニッケル水素電池は温度管理や充放電制御の難易度が高く、豊田織機以外には実用化に至っていないのが現状だ。

豊田織機がトヨタ車のエンジンの源流を開発してから今年で90年、昨今の認証不正も踏まえてものづくりを再興させる。トヨタのこれからを左右するバイポーラ電池について眺める。

目次

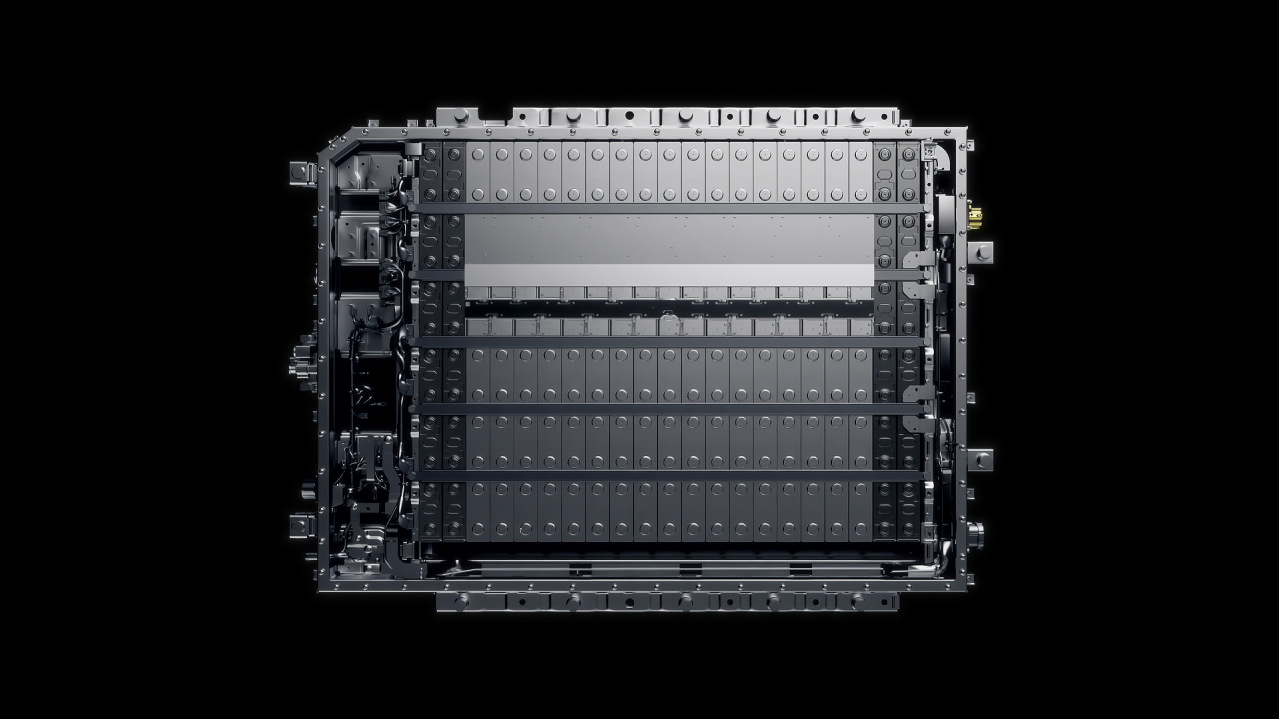

従来の電池と比較し約2倍の出力を発揮するバイポーラ電池

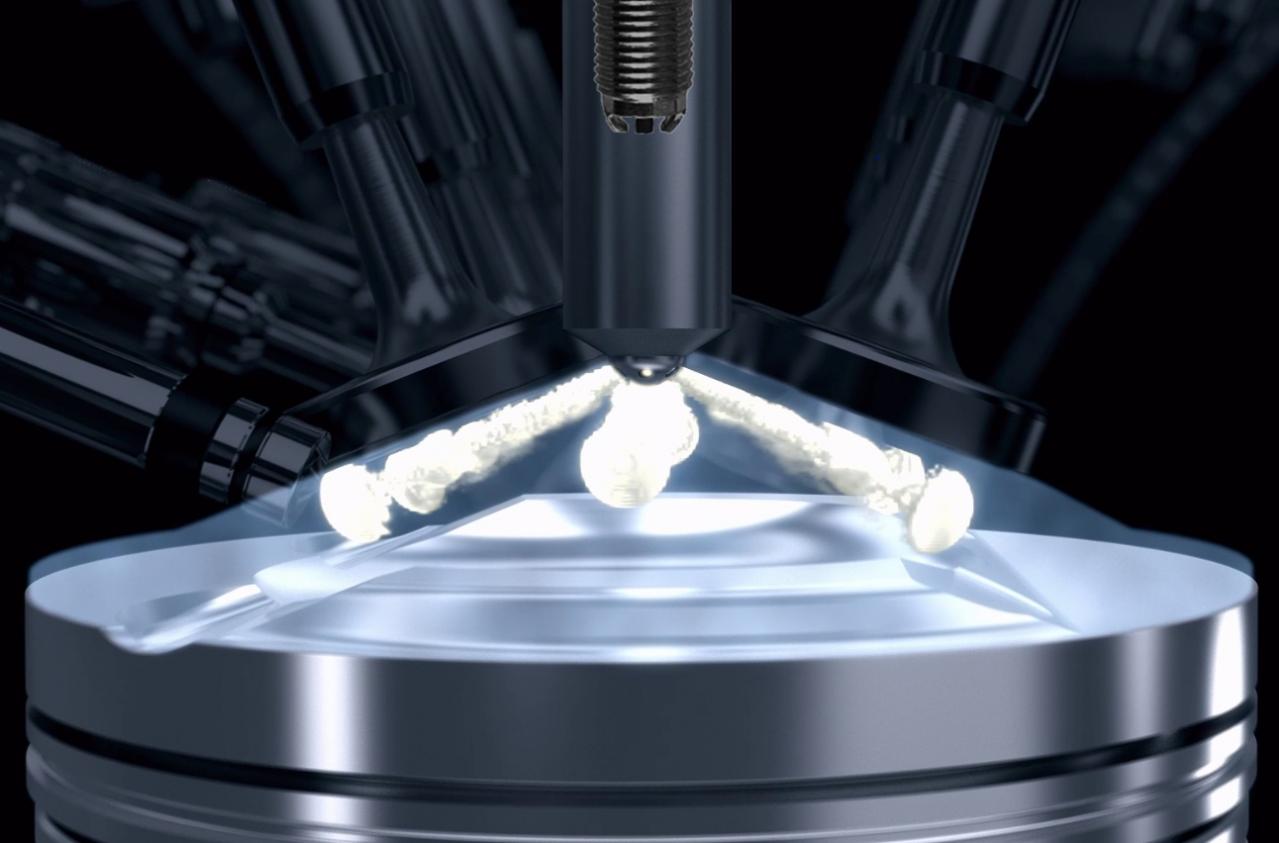

バイポーラ電池は一つの電池ケースの中に、集電体(金属箔)と電極(正極・負極)を集約することで小型化と高出力化を両立させている。従来型の駆動用電池と比較すると同体積で約2倍の出力を発揮することが可能だ。この高出力を活用することで低速からスムーズな加速と、滑らかな走りを実現することができる。

同電池について詳しく見ていこう。

バイポーラ型バッテリーの構造をごく簡単に表すならば、複数のセルを背中合わせに貼り合わせたような形をしている。通常のバッテリーは1枚には負極、もう1枚には正極の材料(活物質)を塗った2枚の金属箔を集電体としている。それにセパレーターと呼ぶ絶縁体の膜を挟んで電解液に浸した構造だ。

セパレーターの役割は「電解液は自由に通すものの、正極と負極を物理的に接触させない」というもの。この正極と負極を一組にしたものでセルが構成されている。個別のセルはそれぞれ別々の容器に収容され、集電体の端に取り付けられた端子(タブ)に配線をつないで接続されている。

対してバイポーラ電池はこれとは異なる構造を持つ。先述したように複数のセルを背中合わせに多数積層し、ひとつの容器に収めるというものだ。

このバイポーラ電池の最大の特徴は、バッテリーの内部抵抗を大幅に低減可能な点にある。

バッテリーにも抵抗が存在しており、充電時や放電時、バッテリー内部に電流が流れると温度が上昇するのはこの内部抵抗があることが原因だ。最近のEVは内部抵抗による温度上昇を抑えるため、走行時にバッテリーを冷却するシステムを搭載する車種も多い。

この温度上昇の原因のひとつとなっているのが、集電体での電気抵抗。集電体で大きな電気抵抗が生じる理由は、1カ所のタブに集電体全体から電流が集まってくること。電子がタブまで長い距離を通る必要があるといえばわかりやすいかもしれない。

加えて、この集電体は薄い金属箔なので断面積が薄く小さい。この電気抵抗は電子の移動する距離に比例して大きくなるが、電子の通り道の断面積に反比例して大きくなる。つまり移動する距離が長ければ長いほど、断面積が小さいほど抵抗は大きくなるというわけだ。

一方、バイポーラ電池ではどうかといえば、セル同士を背中合わせに接続する構造。電流は集電体の「面方向」ではなく「厚み方向」へと流れる。電子の移動距離は集電体の厚み分だけなので、距離が非常に短くなる。

また通り道の断面積は集電体の面積ということになるため、こちらは非常に大きくなる。集電体の面積と厚みが同じであれば、計算上バイポーラ電池はセル間の電気抵抗を実に6桁も小さくできる。これがバイポーラ電池の最大のメリットと言える。