ホンダ、新型「フリード」を発売。2モーターハイブリッドシステム「e:HEV」搭載

フリードは2008年にコンパクトミニバンとして初代モデルを発売。2016年にもフルモデルチェンジを行っており、今回の新型モデルは3代目となる。

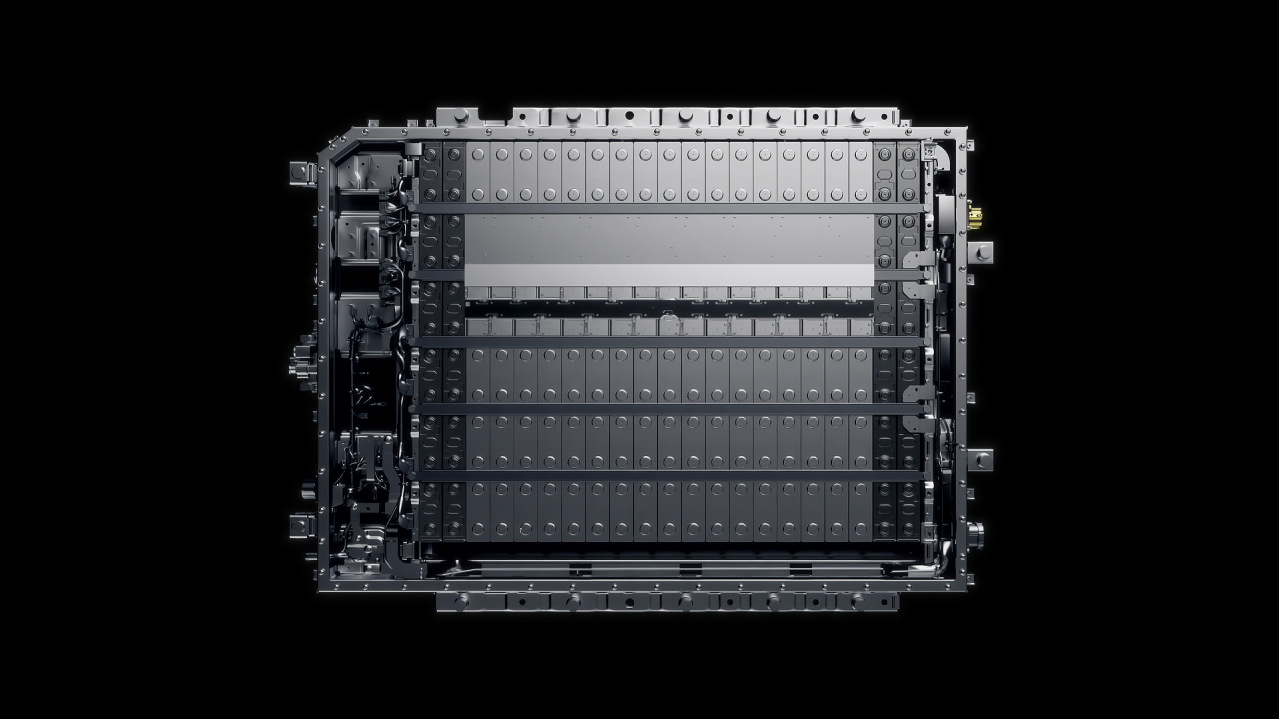

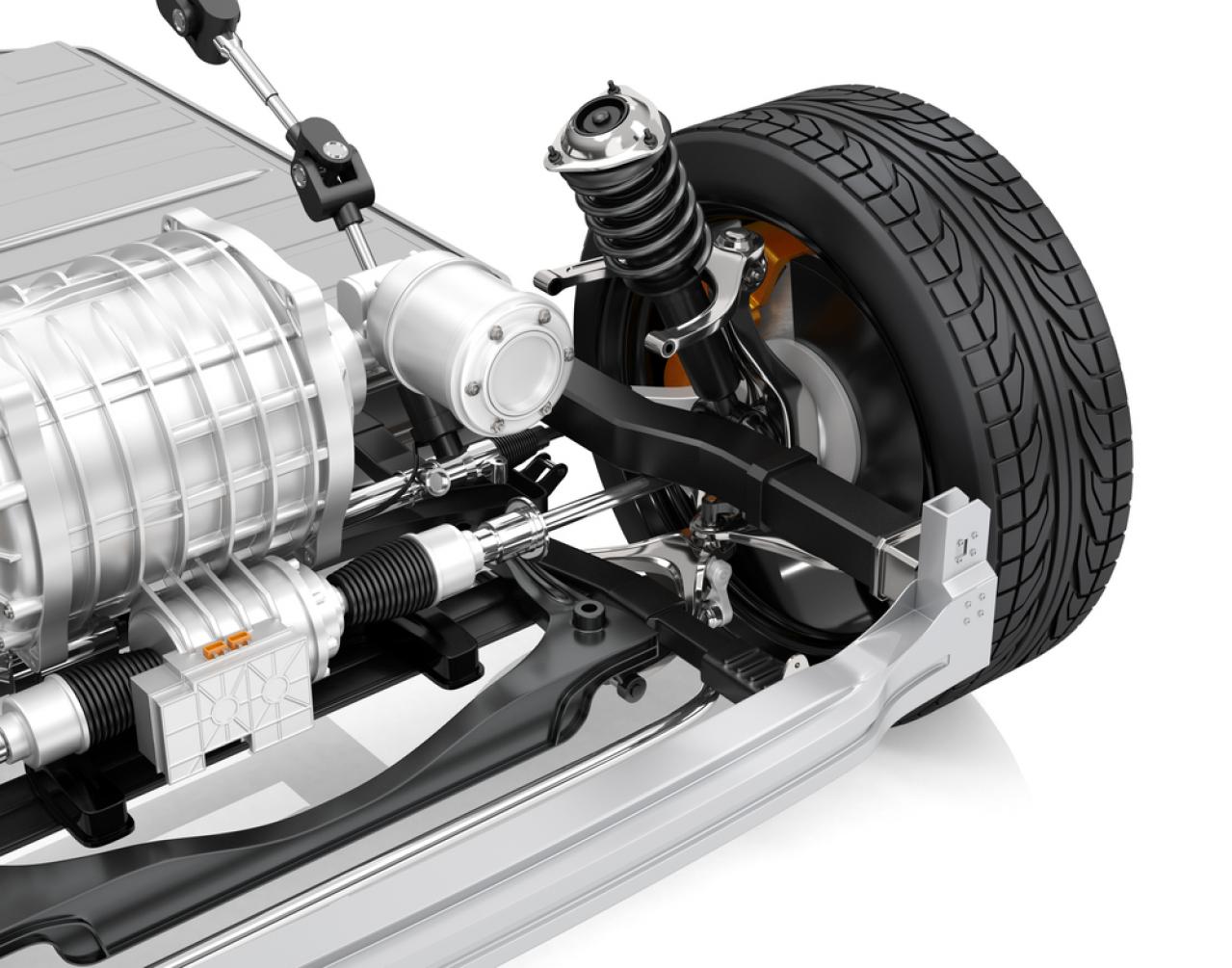

ハイブリッドモデルには、ホンダ独自の2モーターハイブリッドシステム「e:HEV」をフリードとして初搭載。先代ハイブリッドモデルに対して燃焼を高速化し、フリクションを低減することで最大熱効率を40%以上に引き上げた。モーターならではの低速域からの力強い走りと、乗る人全員が安心できる穏やかでスムーズな走りを目指した。

1.5L DOHC i-VTECエンジンを搭載したガソリンモデルでは、静粛性に優れたポート噴射エンジンを採用。CVTは、フリクションの低減により伝達効率を向上させるとともに、ローレシオ設定により多人数乗車時にもスムーズな加速を提供する。

四輪駆動技術にホンダ独自の「リアルタイムAWD」を両モデルに設定。雪上走行や悪天候時においても安定したドライビングの提供を目指した。特にe:HEVとの組み合わせにおいては、モータードライブの特長である大トルクを、素早く最適に駆動配分することで、さまざまな路面環境でより安定感のある走りを提供する。

安全装備では、「衝突軽減ブレーキ」「誤発進抑制機能」などからなる安全運転支援システム「Honda SENSING(ホンダ センシング)」(※1)を全タイプに標準装備。フロントワイドビューカメラと前後8つのソナーセンサーを用いたシステムを採用した。

パッケージングでは、フリードならではの取り回しのしやすいボディーサイズを維持するため、e:HEV搭載による全長の拡大を45mm(※2)に留めたほか、1列目のシート形状を工夫し、ウォークスルーや2列目シートへのアクセス性を向上するなどして使い勝手を高めた。

運転席では、メーターをステアリング内側に配置するインホイールメーターを採用。水平基調でノイズレスなダッシュボードを実現し、すっきりとした前方視界を確保。ベルトラインを水平基調とするとともに、前方から側面を連続性のある視界とした。3列目席は、リアクォーターウインドウを四角基調に変更し先代モデルよりも窓の面積を拡大するなど、全席で明るく開放感を感じることのできる空間を目指した。

フロントガラスを両端で支える「フロントピラー」の付け根をタイヤの真上に配置することで、タイヤの位置がイメージしやすく、車幅がつかみやすいデザインを採用。フロントピラーの一本化やドアミラーの位置の変更により、ななめ前方の視界をより向上させ歩行者を認識しやすくするなどの工夫も凝らしている。

デザインはユーザーの生活スタイルに合わせて選べるよう、上質で洗練されたシンプルなデザインの「FREED AIR(フリード エアー)」と、アウトドアシーンにも映えるクロスオーバースタイルデザインの「FREED CROSSTAR(フリード クロスター)」の2タイプを設定。そのほか、福祉車両としてフリード クロスターをベースにした、「スロープ車」と「リフトアップシート車」も設定した。

価格は、AIRは250万8,000円〜、AIR EXは269万7,200円〜、CROSSTARは281万2,700円〜。福祉車両のスロープ車は297万7,000円、リフトアップシート車は299万5,000円。販売台数は月販6500台を見込んでいる。

※1:Honda SENSINGは、ドライバーの運転支援機能のため、各機能の能力(認識能力・制御能力)には限界がある。各機能の能力を過信せず、つねに周囲の状況に気をつける必要がある

※2:3列シートの場合