自動車の「現実」と「しがらみ」 その3・ゼロスタート前編「ゼロ戦の悲運」

牧野茂雄の「車交箪笥」しゃこうだんす vol.13

長くやってりゃ情報ルートと人脈は築ける。

もうかれこれ40年以上、自動車を取材してきたから、

結構なネットワークを持つことができた。

あちこち掘って、あちこち探ったネタを、

私個人の分析と私の価値観でお届けします。

TEXT:牧野茂雄(Shigeo MAKINO)

日本の自動車産業は、1945年に日本が連合国に対し無条件降伏したあとで始まった。戦前・戦中も自動車は国内で作られていたが、敗戦で航空機をはじめとする軍需産業が解体され、自動車は多くのエンジニアに職を提供する産業になった。ゼロスタートである。中島飛行機は富士重工業(現スバル)となり、愛知航空機は愛知機械となり、川崎重工業は社名こそそのままだが作るものはガラッと変わった。航空機製造のサプライヤー(部品・資材の供給元)は自動車のサプライヤーになった。そして、戦後の構図は現在もほぼそのままである。

旧住友軽金属(現在はUACJ)の展示室には旧日本海軍の零式(れいしき)戦闘機、いわゆる「ゼロ戦」の模型がある。この機が海軍に正式採用された昭和15年(1940年)が日本の皇紀2600年に当たるため、この年に正式採用されたほとんどの軍用品に「百式」「零式」といった名称が与えられた。「ゼロ」は英語であり、アメリカが付けた名前だ。零は「れい」と読む。

住友金属工業は超々ジュラルミンと呼ばれる高強度アルミ材を開発した会社だ。名称はESD/ESDT。零戦の主翼の中心部となる「主桁」には、この当時最先端のハイテク素材が使われた。急旋回や急降下などの運動を行うと主桁には大きな力が加わる。従来のジュラルミン(SD)を使うと肉厚になるが、超々ジュラルミンなら軽量化と高強度化の一石二鳥になる。この素材の開発が間に合ったことが、零戦の性能に大きく影響した。

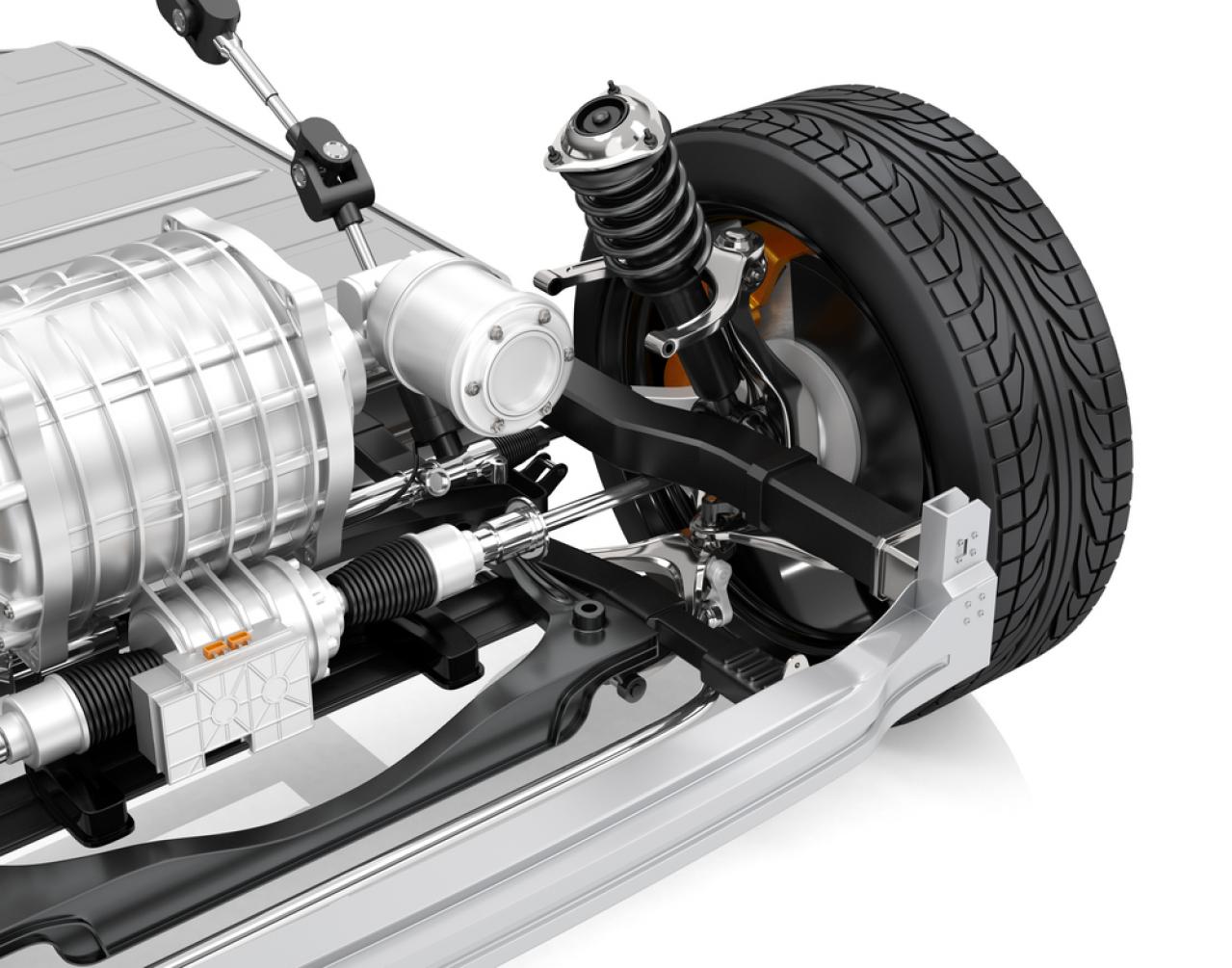

機体設計は三菱重工で、チーフエンジニアは有名な堀越二郎氏である。発動機(内燃機関なのでICEと呼ぶ)は中島飛行機製の栄(さかえ)。ちなにみ主脚の緩衝器(ダンパー)は、のちに自動車のショックアブソーバーを作るカヤバ製である。

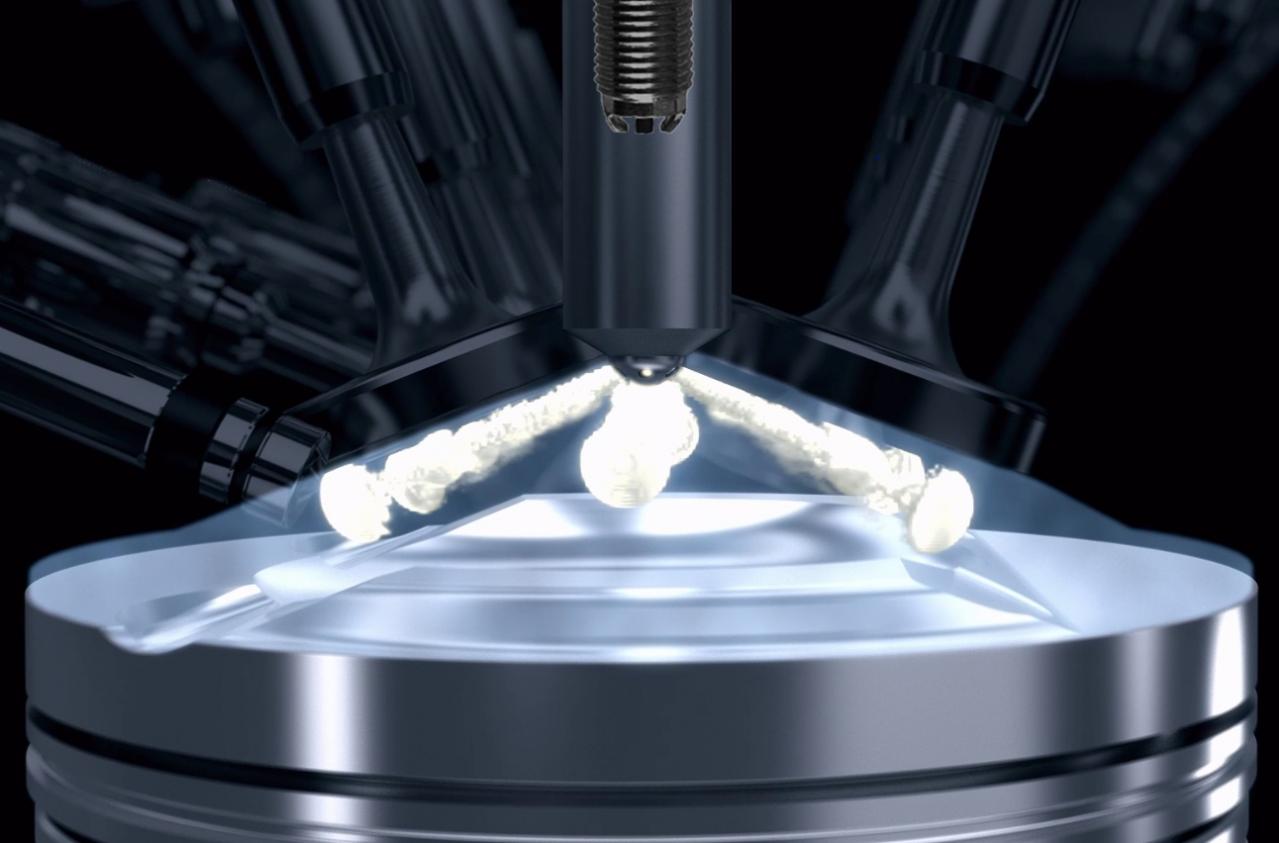

零戦は1,000PS級のICEとベストマッチングの艦上戦闘機だった。空母から飛び立ち、洋上を長く飛び、友軍の攻撃隊を護衛する、あるいは艦隊の防空を行うことが艦上戦闘機の主任務だ。本来、零戦は昭和18年後半には第一線を退くはずだった。しかし、後継機の開発が不作に終わり、零戦は終戦まで使われた。

いっぽう、ライバルであるアメリカ海軍の艦上戦闘機は、開戦当初は950PS級ICEを積むブリュースター・バッファローと1,300PS級のグラマン・ワイルドキャットだったが、途中で2,000PS級のグラマン・ヘルキャットとヴォート・コルセア、終戦直前には2,800PS級ICEを積んだグラマン・ベアキャットと、新型機が順調に開発され、戦場に投入された。航空機設計陣の層の厚さと生産能力は圧倒的にアメリカが上だった。

零戦はマイナーチェンジだけでフルモデルチェンジの新型機3世代と戦うはめになった。速度と上昇力がぐんぐん上がる敵に対抗するため、機体の大幅な設計変更なしに零戦の搭載ICEは1,500PS級まで出力が上げられた。ICE直径も大きくなり、機首のスマートなラインは崩れた。同時に機体とICEのバランスが崩れたことは、すでに多くのパイロットやエンジニアが証言している。