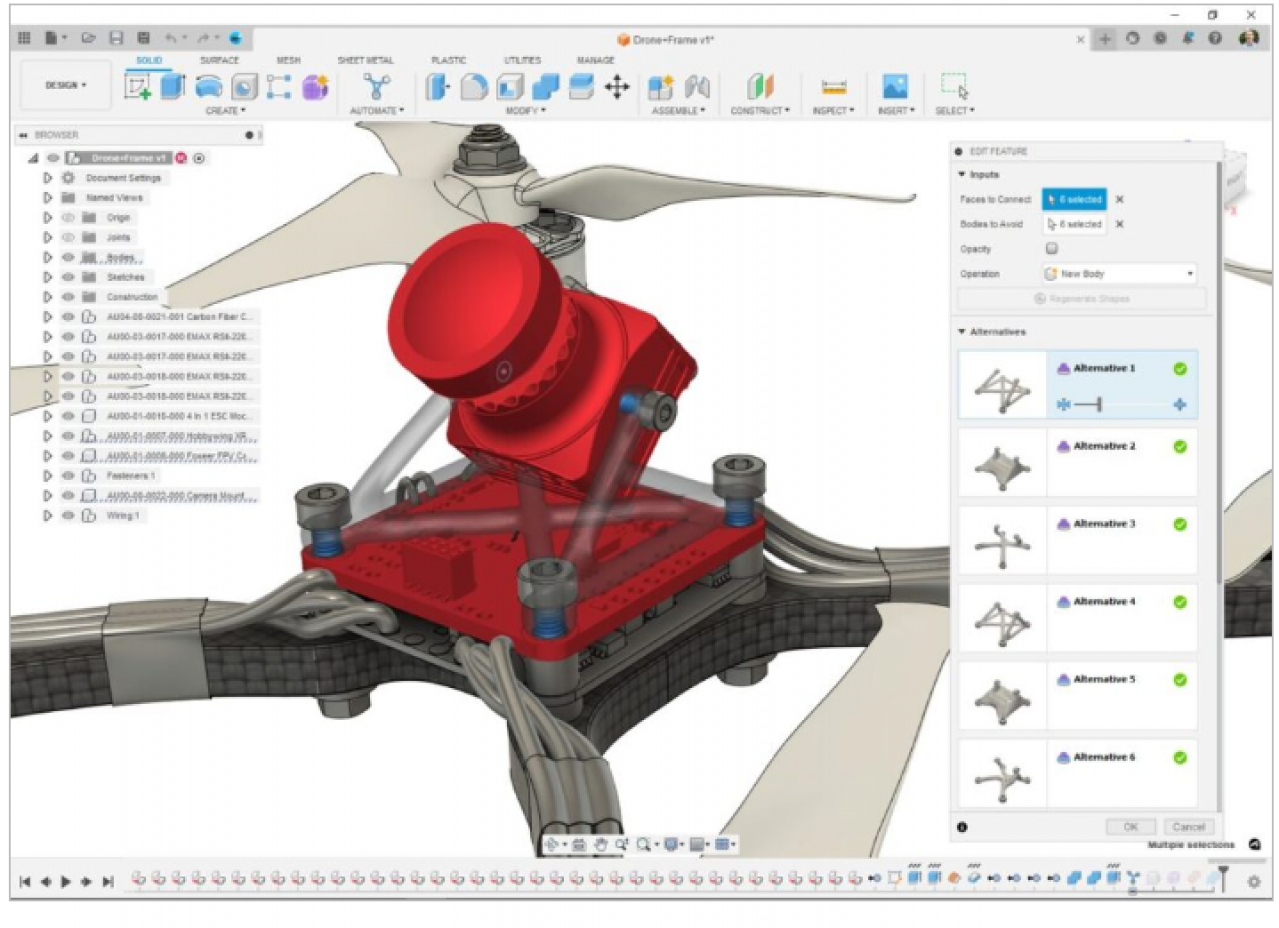

東芝の独自路線リチウムイオン電池「SCiB」:寿命と、運用柔軟性と、安全性

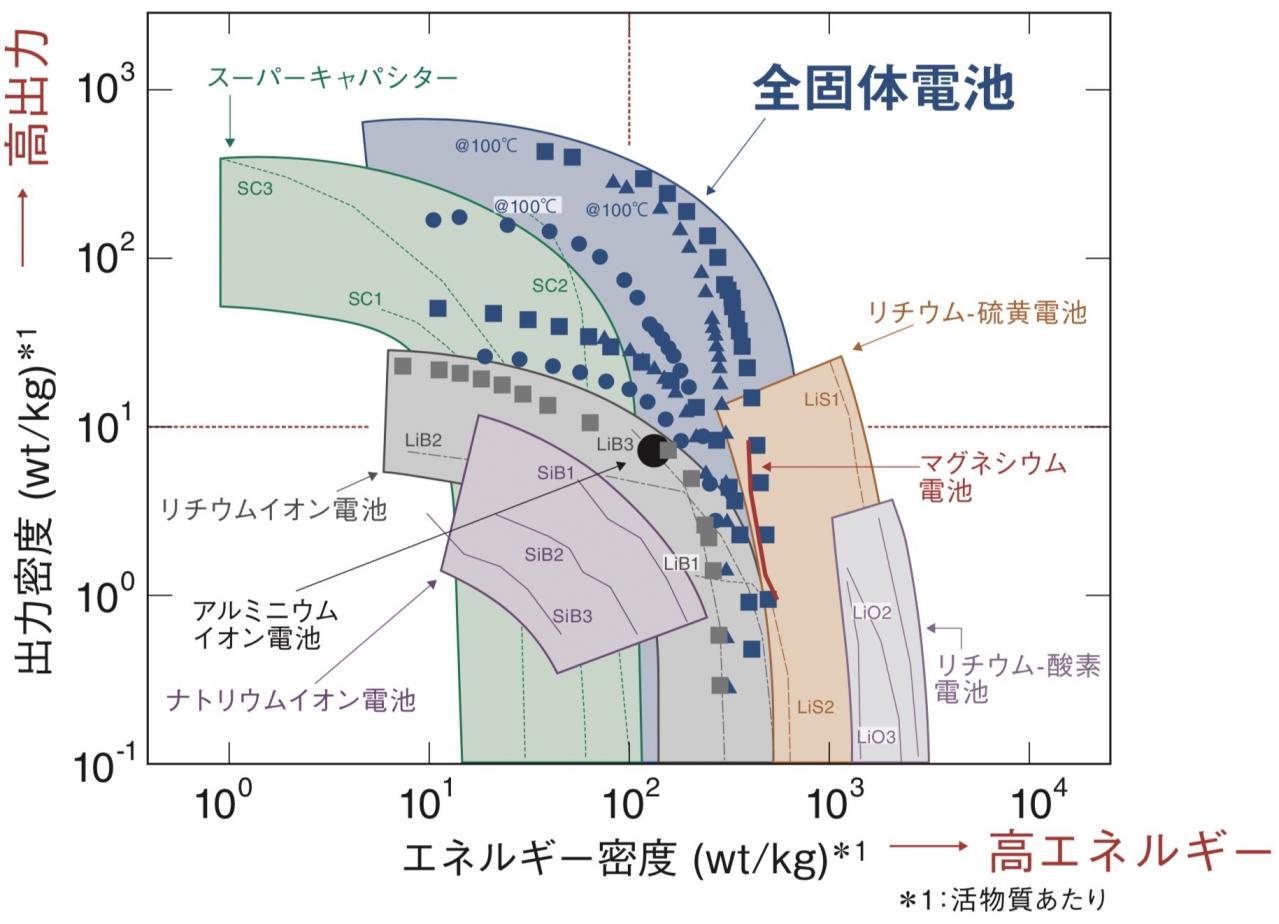

東芝のSCiBは負極にチタン酸リチウム(LTO)をつかう点が最大の特徴だ。セル当たり電圧は2.3〜2.4Vと低いが、これを補って余りあるメリットが「売り」である。

TEXT:牧野茂雄(Shigeo MAKINO) FIGURE:TOSHIBA

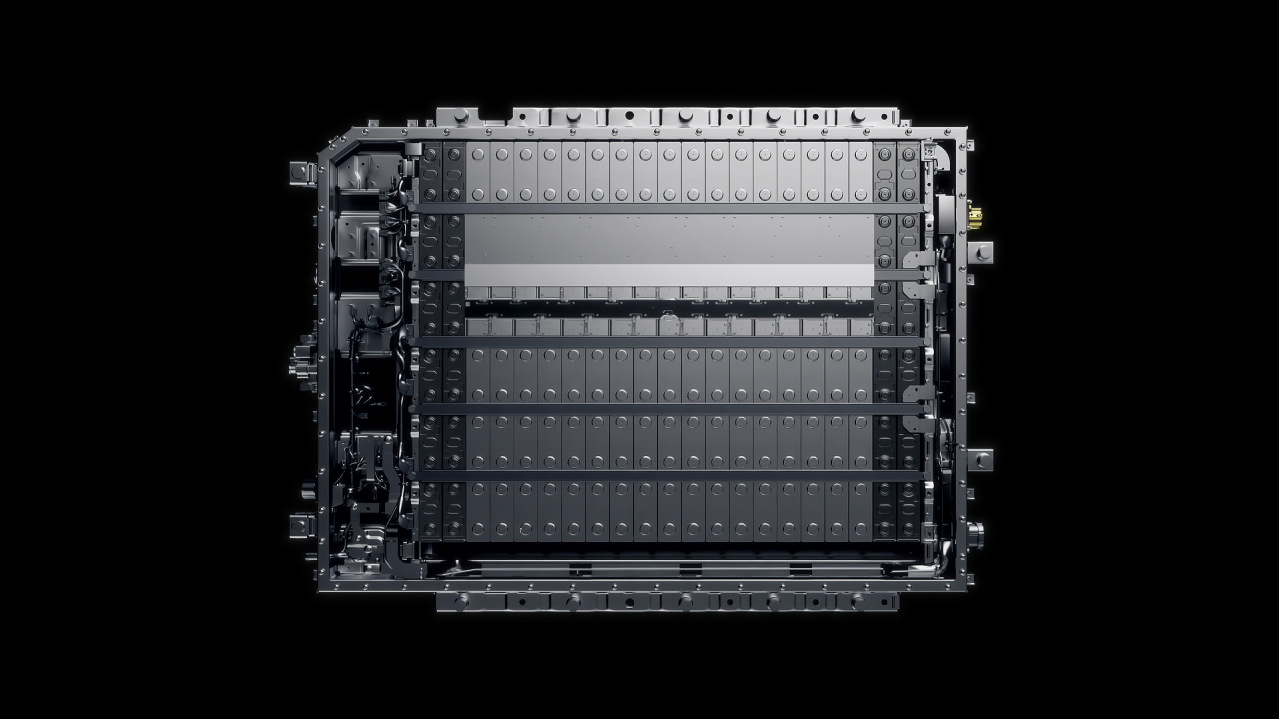

東芝のSCiBは2008年から生産が始まった。当時はまだ現在のようにBEV(バッテリー・エレクトリック・ビークル)が何車種も発売されている状況ではなく、トヨタ、ホンダといった日系自動車メーカーを中心にHEV(ハイブリッド・エレクトリック・ビークル)の販売シェアが少しずつ増えていた時期である。東芝は幅広い産業分野向けの2次電池(繰り返し充放電が可能な電池)としてSCiBを開発するなかで、自動車向けとしてはHEV用途を狙っていた。東芝の2次電池開発チームは「電気の出し入れが素早く、作動温度範囲が広く長寿命、しかも信頼性が高いという部分で必ずSCiBはHEV用途で評価されるはずだ、と考えた」と語る。

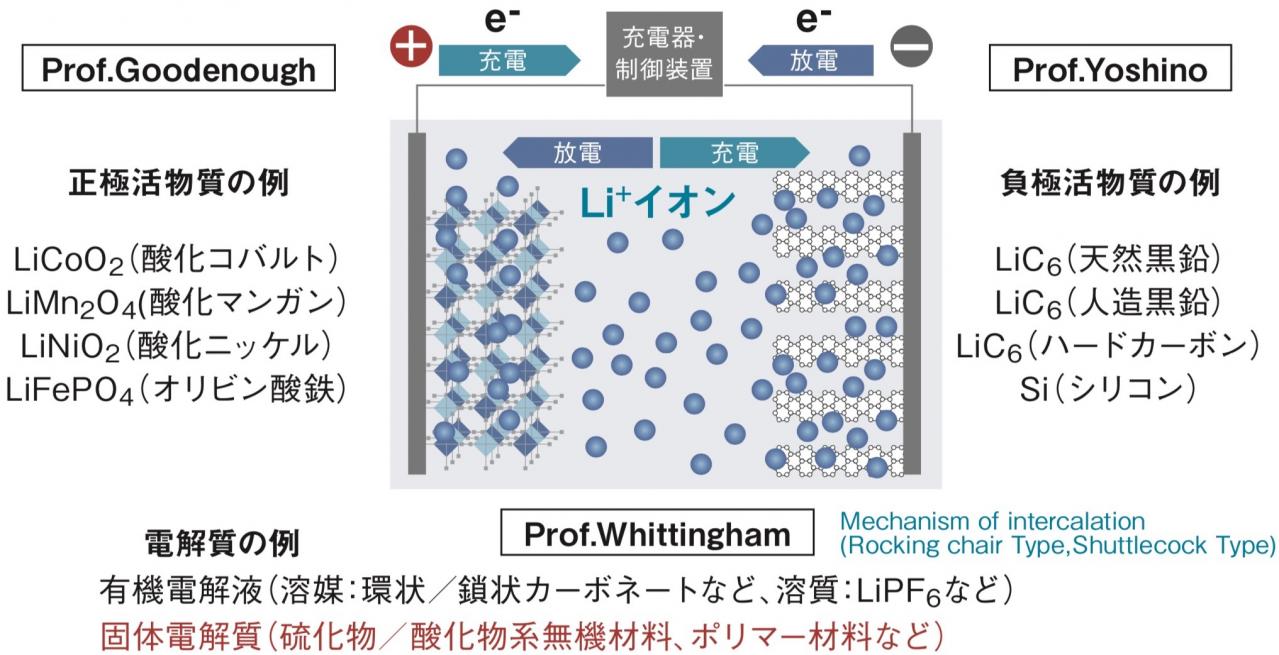

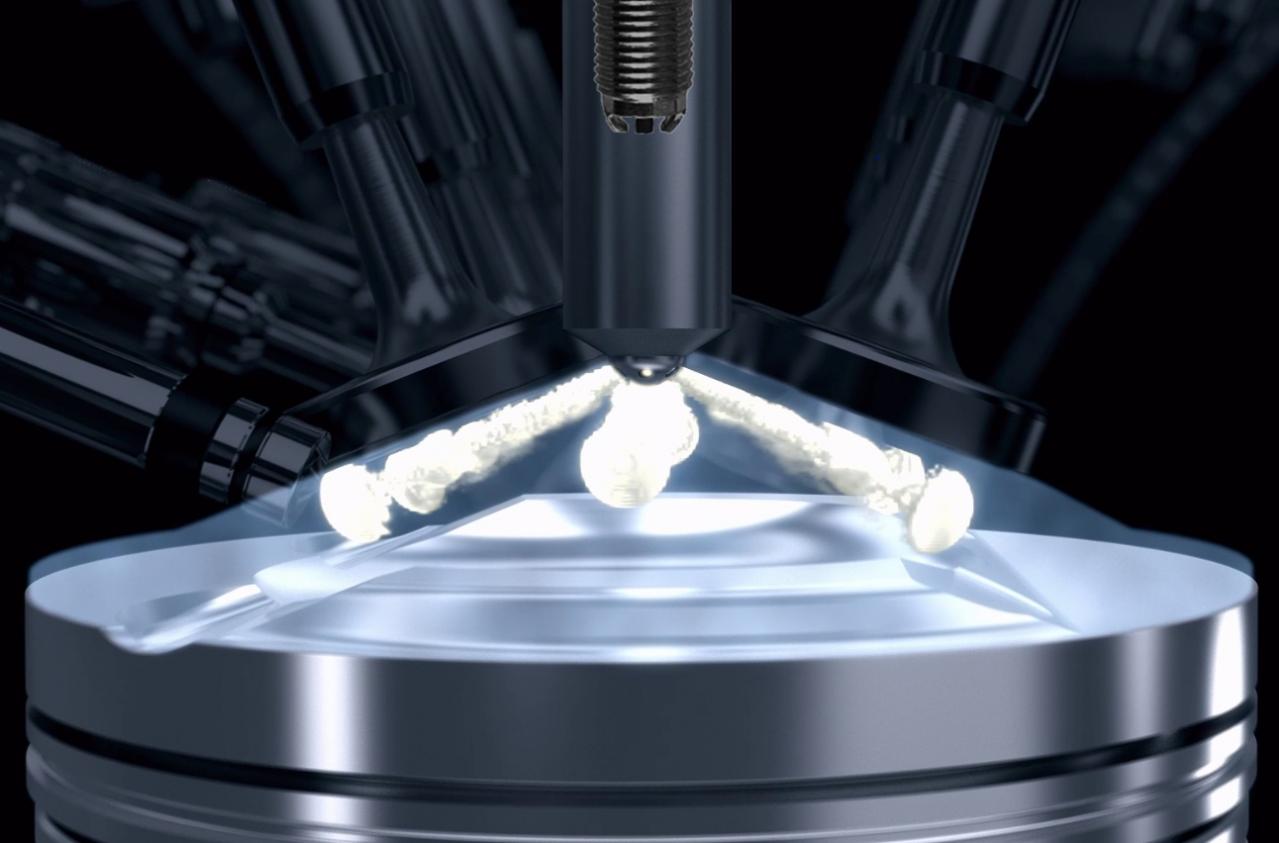

リチウムイオン2次電池(以下LiB)は、正極(+)と負極(-)の間を電解質を介してリチウムイオンが行き来することで充電と放電が行なわれる。1990年代初頭にLiBが実用化された当時は「2次電池の革命」と言われた。Ni-Cd(ニッケルカドミウム)電池に比べ体積当たり容量が圧倒的に大きく、電話や音楽プレーヤーといった携帯機器の小型化に貢献した。