電池をボディと一体化するBYDブレードバッテリーの発想【EVの基礎まとめ Vol. 7】

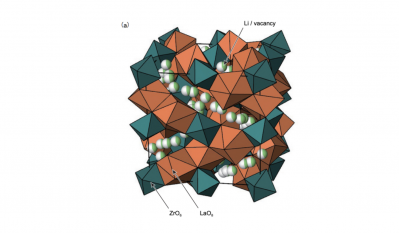

LFP(リン酸鉄)を正極に使う2次電池では、BYDは老舗である。一時期、LFPは「容量を稼げない」と敬遠された時期もあったが、現在は事情が変わった。世界初の「プラットフォームとセットになった電池」でBYDは攻めている。

TEXT:牧野茂雄(Shigeo MAKINO) FIGURE:BYD Auto/Shigeo MAKINO

BYDが熱効率46.06%というパワートレインを発表したのは記憶に新しい。PHEVでもキープレイヤーに成長したBYDだが、その真骨頂はやはりバッテリーだろう。同社の「ブレードバッテリー」について、改めてMotor Fan illustrated 198号(2023年4月)から抜粋して紹介する。(情報は当時のもの)

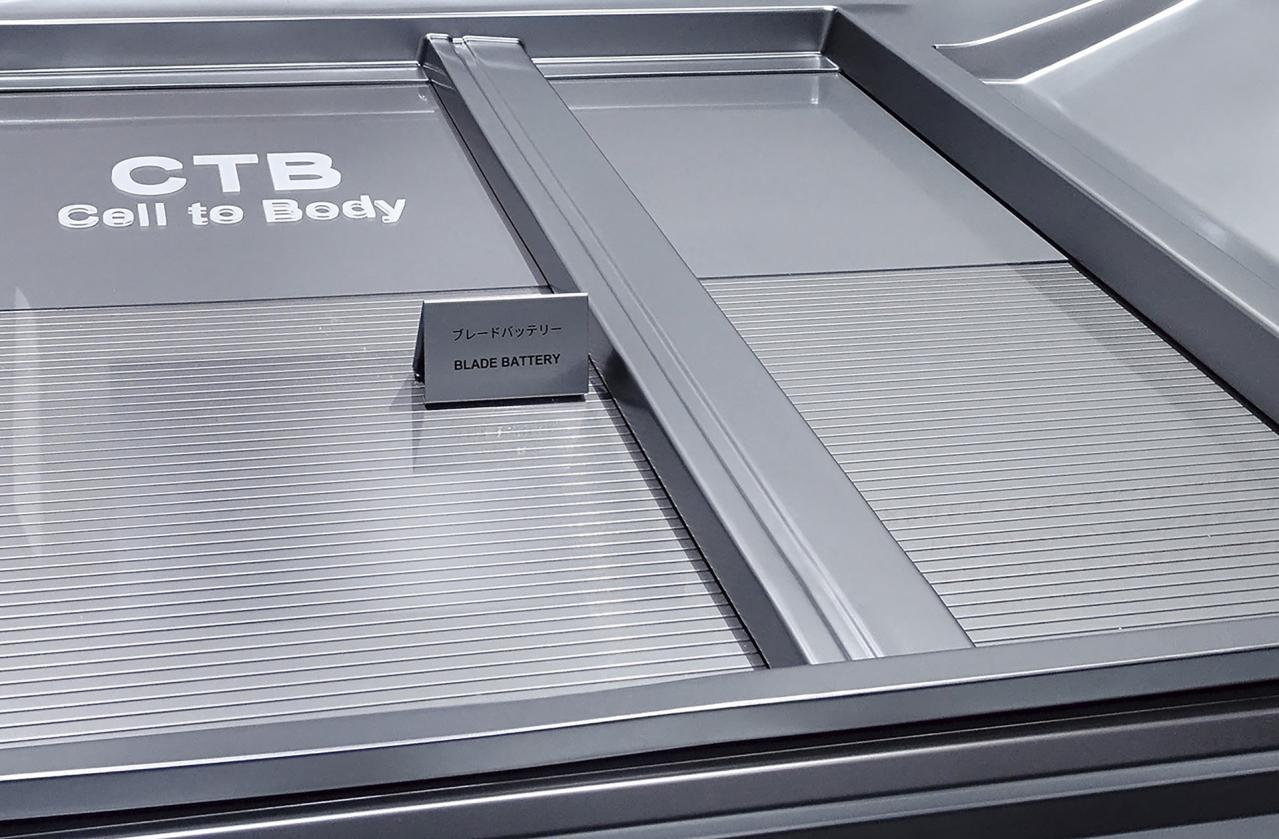

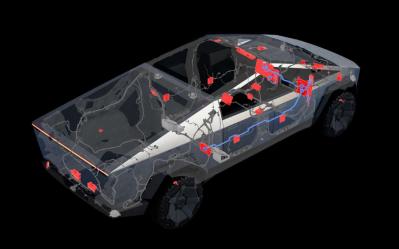

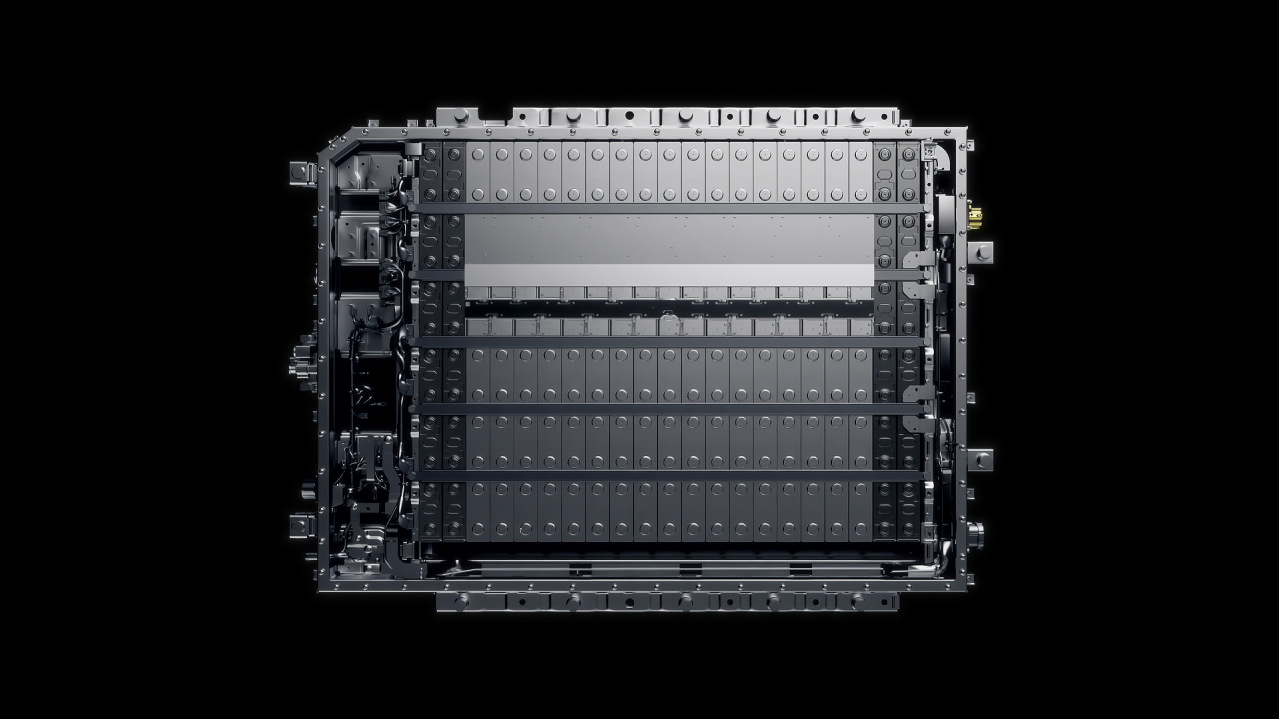

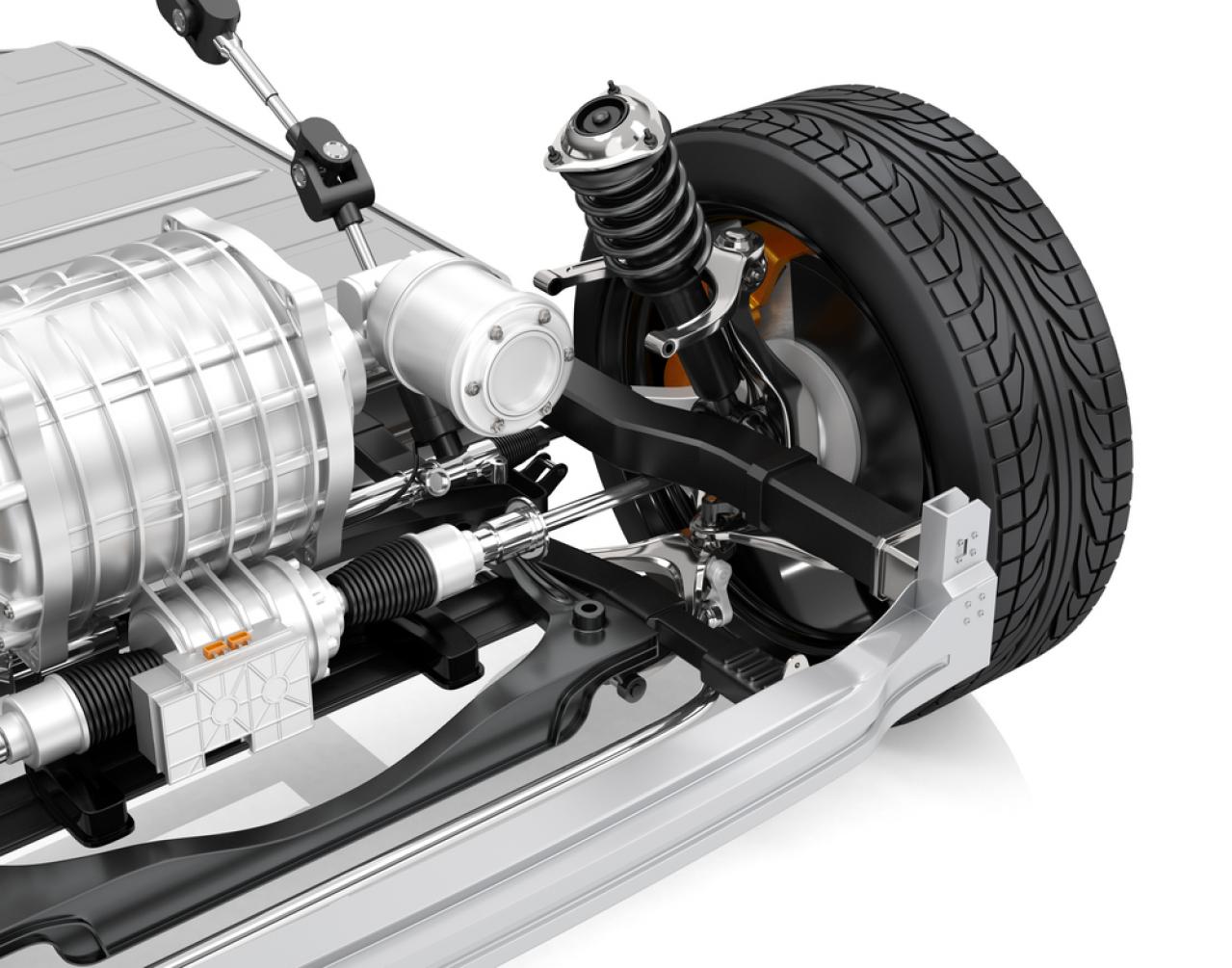

電動車の車両パッケージングでは、電池の置き場所確保が最大のポイントである。設計者諸氏は「もっとも気を使う」という。現在、BEVの場合はホイールベース内の床下に電池パックを配置する方法が一般的だが、床面を平らにするか、それとも室内艤装品に合わせて凸部分を作るかは、車両プラットフォーム設計だけでなく電池形状や製造工程の作り方でも変わってくる。単純に電池を並べているのではない。

比亜迪汽車(BYDオート:以下BYD)は電池メーカーである比亜迪股份有限公司の傘下であり、西安泰川汽車の経営権を取得する形で2003年に発足した。筆者が2006年に同社を初めて取材したときは数あるローカル企業のひとつという印象だったが、2008年に世界初の量産PHEV「F3DM」を完成させ、2010年には同社初のBEV、初代「e6」を発売した。この年にダイムラー(当時)との間で合弁会社を設立しBEVブランド「DENZA」を立ち上げた。

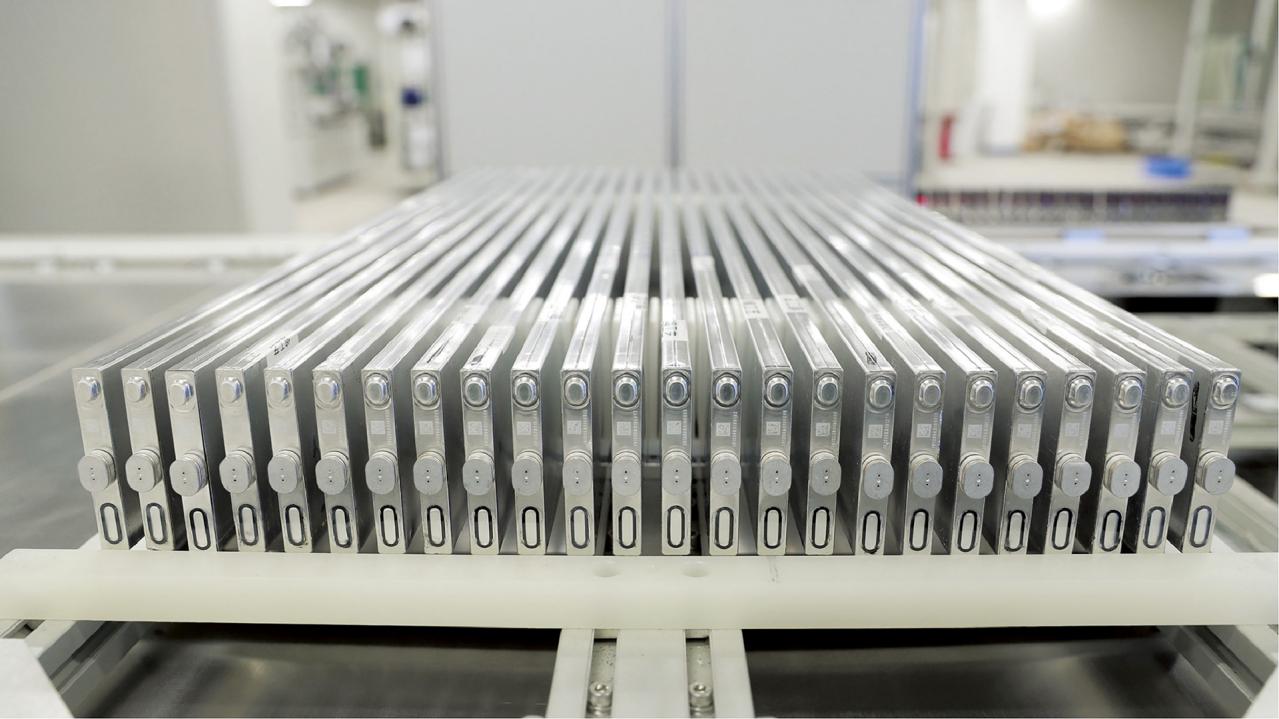

2011年広州ショーで同車を取材したとき、BYD技術部門は「PHEVとBEVでは電池に求める性能要件が違う」と語っていた。現在、同社のBEVとPHEVがどのような電池をそれぞれに搭載しているか、詳細は明らかにされていないが、航続距離が短い(つまり体積効率が悪い)というLFPの弱点を補いながら、長所である安全性を追求し、このブレードバッテリーに至った。BYD広報部門はこう語る。

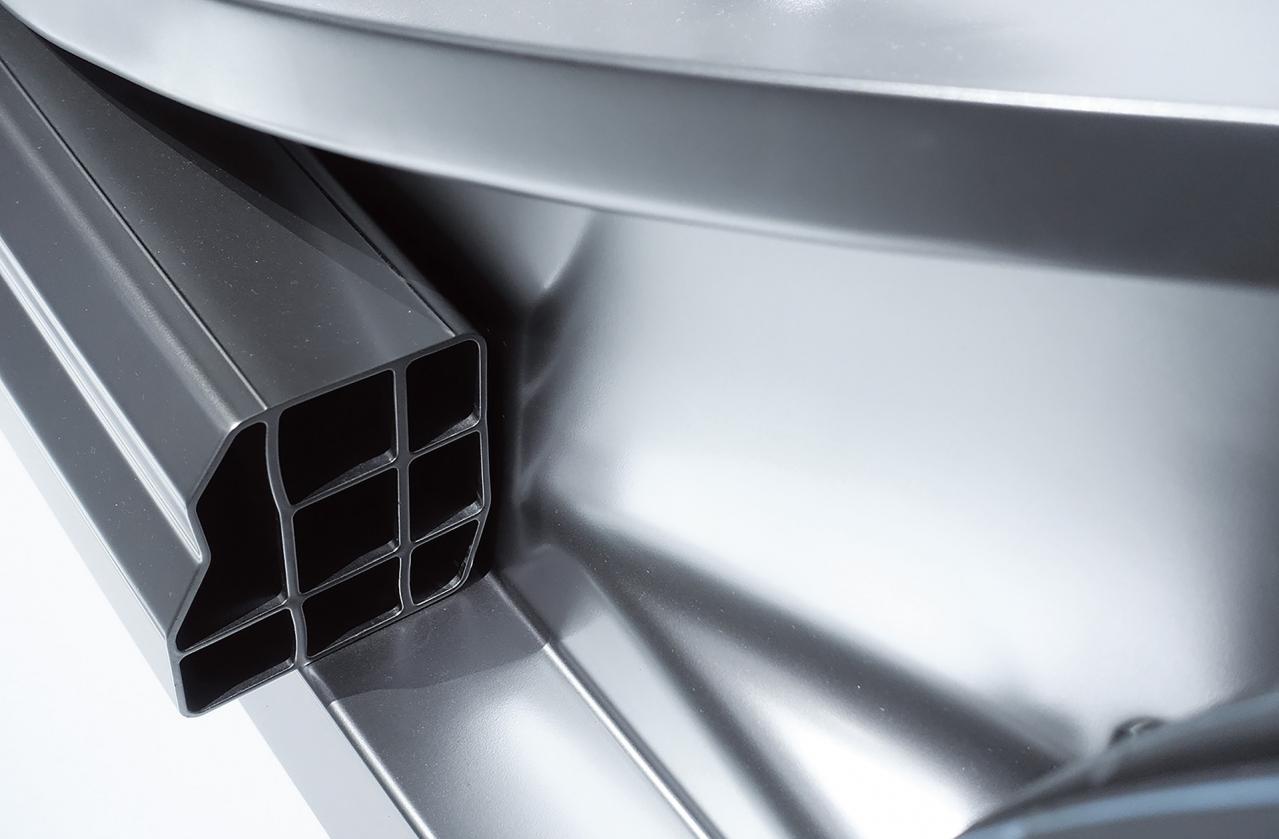

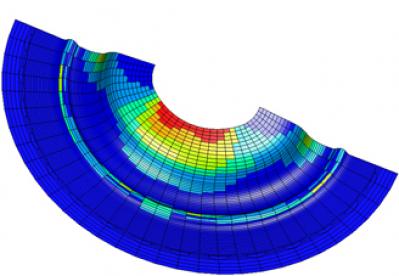

「ブレードバッテリーは、パワーバッテリーであると同時に構造部品でもある。モジュールを不要とした革新的な設計により、複数のモジュールで構成される従来のバッテリーパックと比較して空間利用率を50%以上向上させた。体積当たりのエネルギー密度を大幅に向上させるとともに、モジュールレス化により構造的な複雑さを解消したことにより、高い安定性と故障率の低下、高い安全性と品質を提供できる」

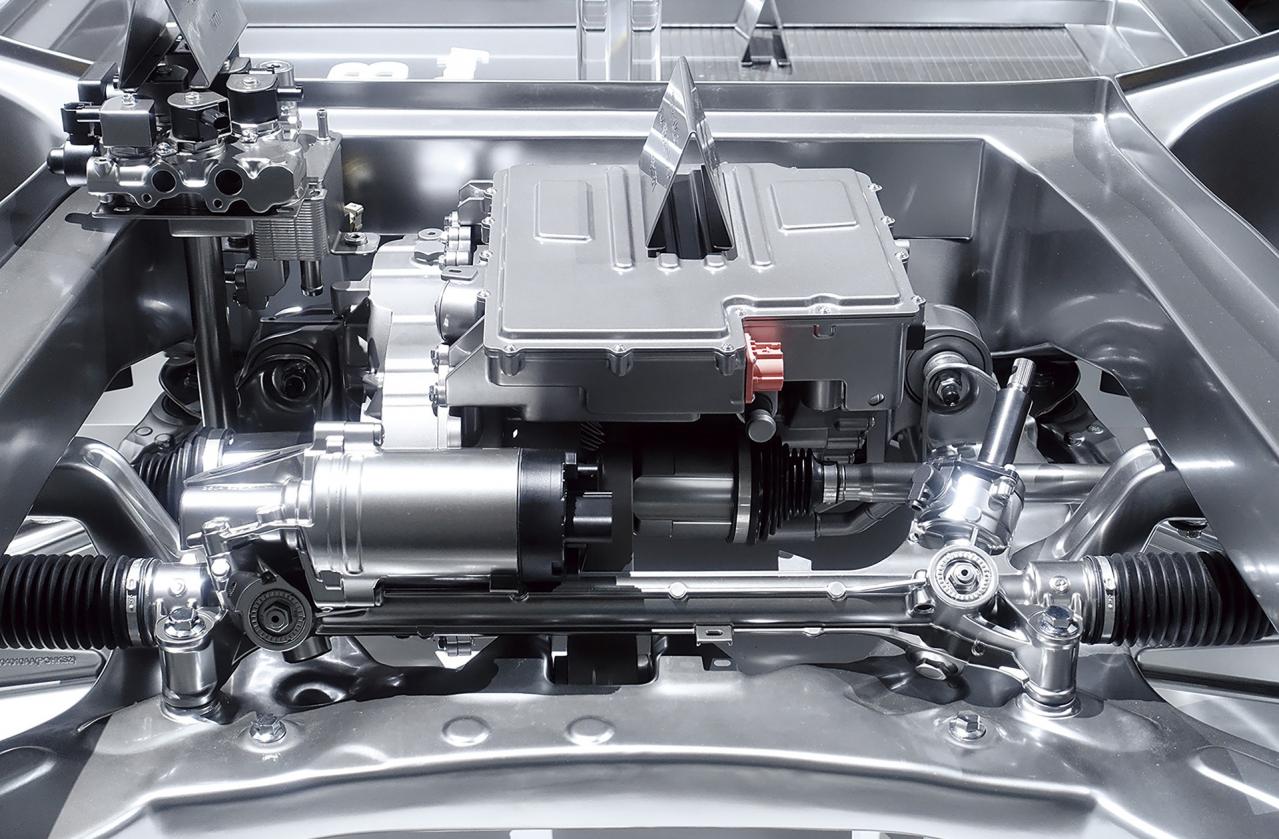

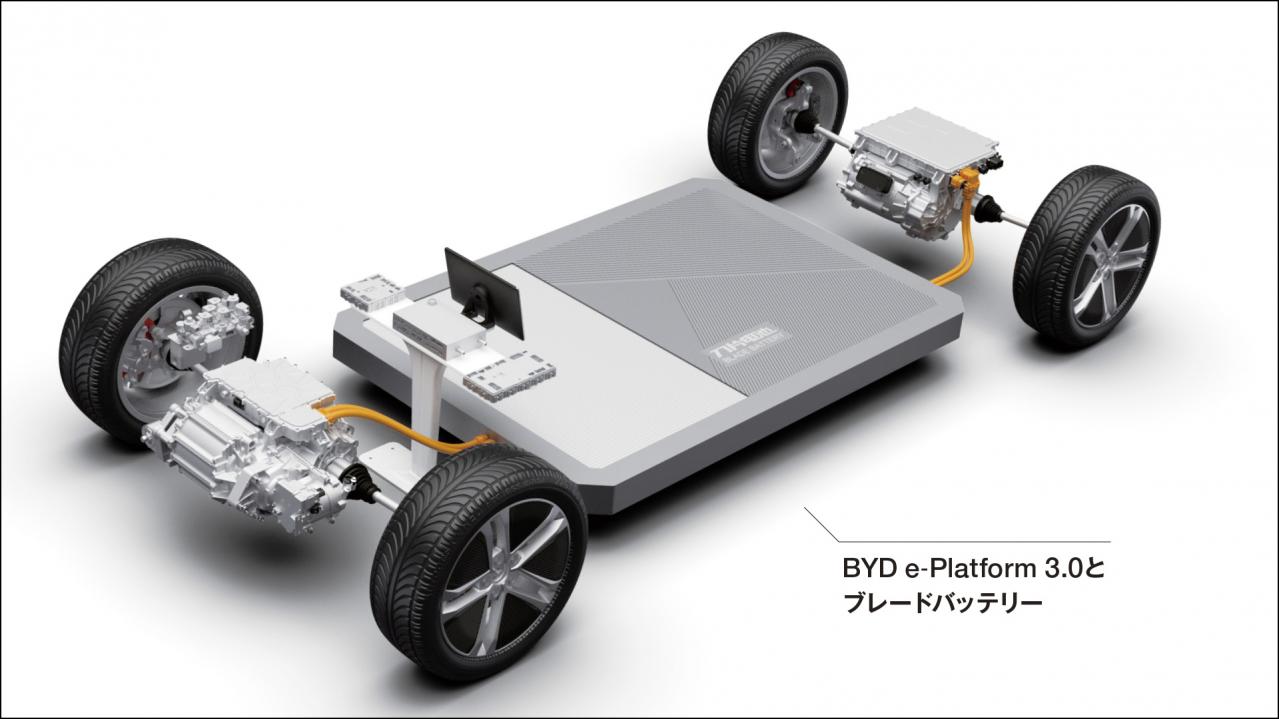

BYDが言う構成部品とは、車両プラットフォームの構成部品という意味だ。ブレードバッテリーは2021年8月に発表された「eプラットフォーム3.0」とセットであり、ブレードバッテリーがあったからeプラットフォーム3.0が成立し、eプラットフォーム3.0側の性能要求に対しブレードバッテリーは不可欠だった、ということになる。