全固体電池の実用化まで秒読み段階、導入に向けた各社の動向は

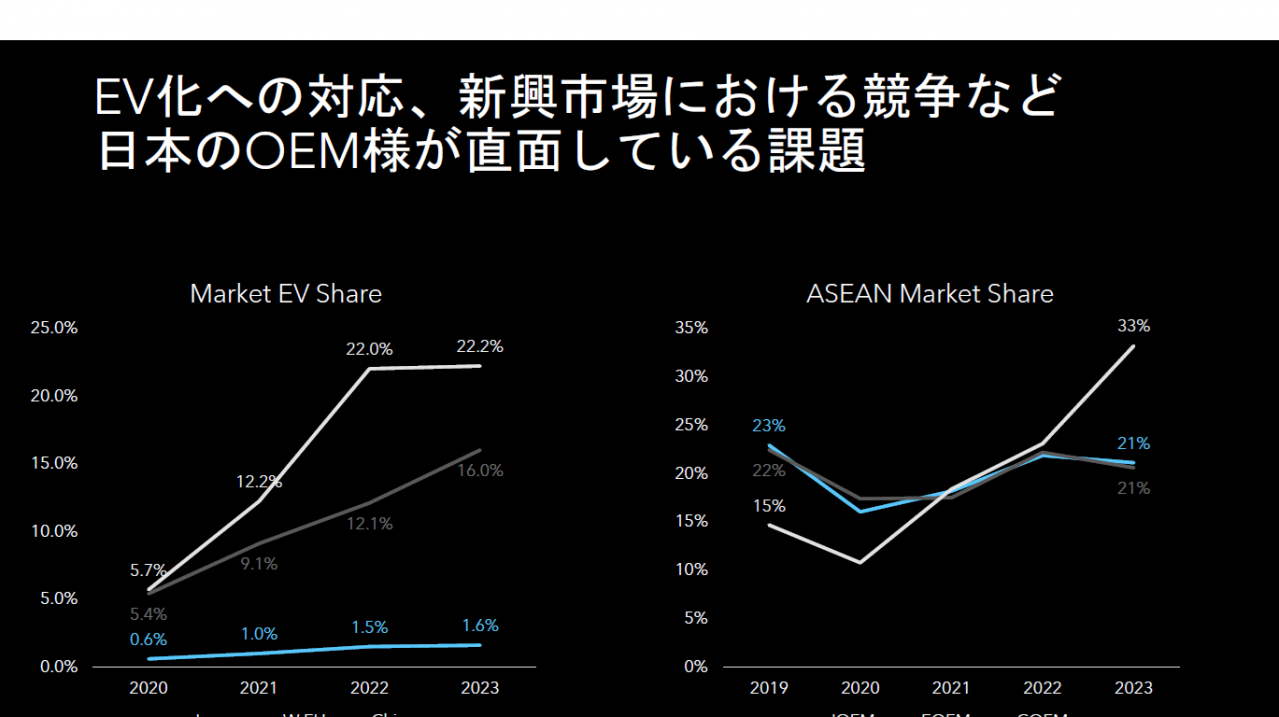

EUや中国、北米で加速するEV市場の勢いはまだ止まらない。

破竹の勢いで市場を牽引する自動車メーカーは依然テスラとBYDだ。両社ともにEV年間販売台数が1,000万台を突破するなど、他メーカーと比べるとやはり頭一つ出ている。

その他の自動車メーカーもこれに追いつこうと、次なる一手を模索しているところだ。日本の自動車メーカー含め、現状はどこも苦戦を強いられている。しかしながら、EVに「全個体電池」を搭載することで新たな道が開けそうだ。

全個体電池は従来のリチウムイオン電池に比べ多くのメリットを持つため、自動車メーカーのみならず、電気メーカーなども全個体電池に関する研究開発を進めている。しかしEV搭載までに様々な課題をクリアする必要があることもあり、未だ実用化には至っていない。

全固体電池の実用化は世界的に取り組まれ、日本企業も将来を見据えた戦略を打ち出している。

リチウムイオン電池に変わる全固体電池はEVの最適解となるのだろうか。各国の動向と今後の将来像について考えていく。

目次

リチウムイオン電池は液体電解質を用い、全固体電池は個体電解質を用いる

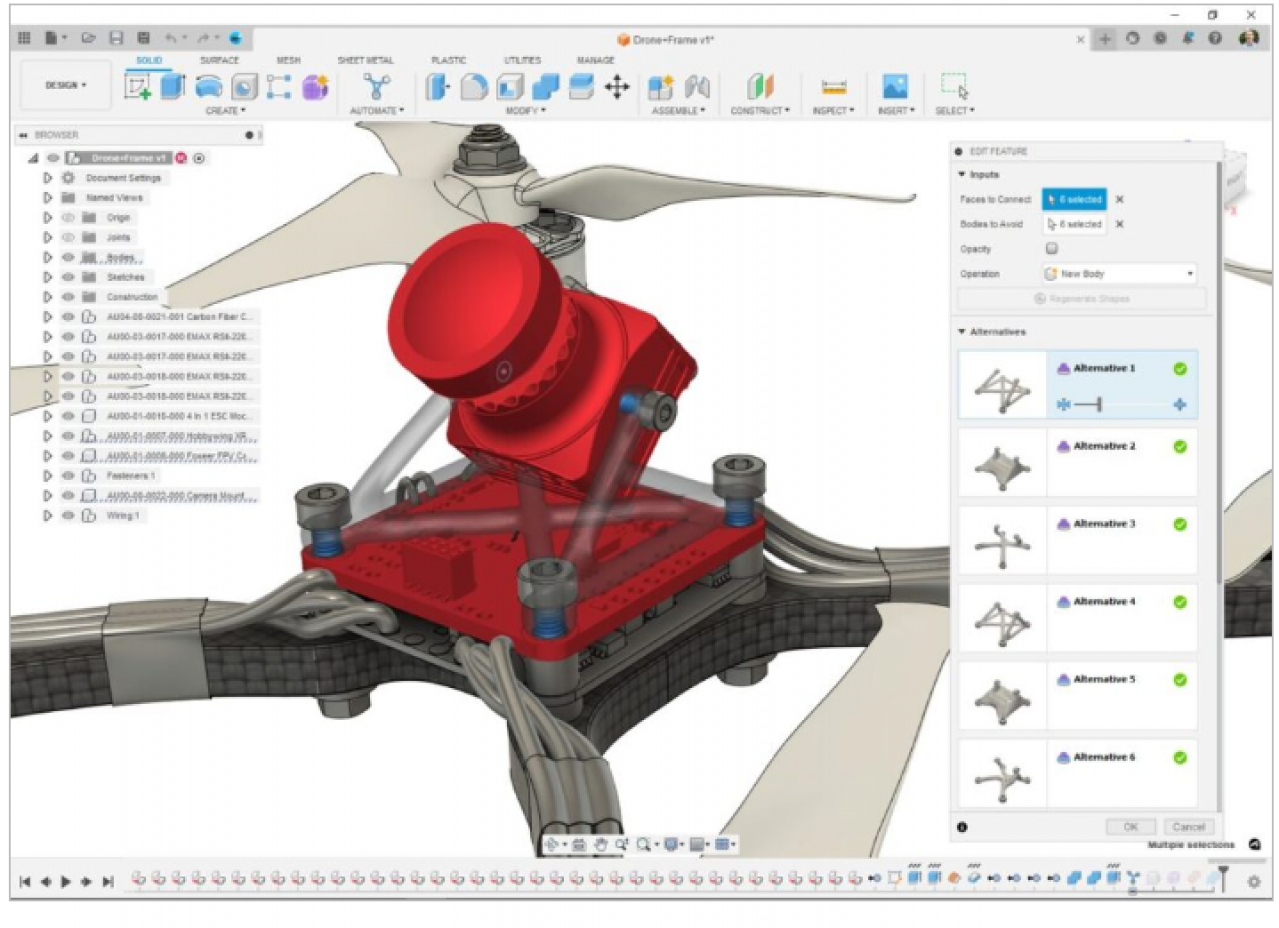

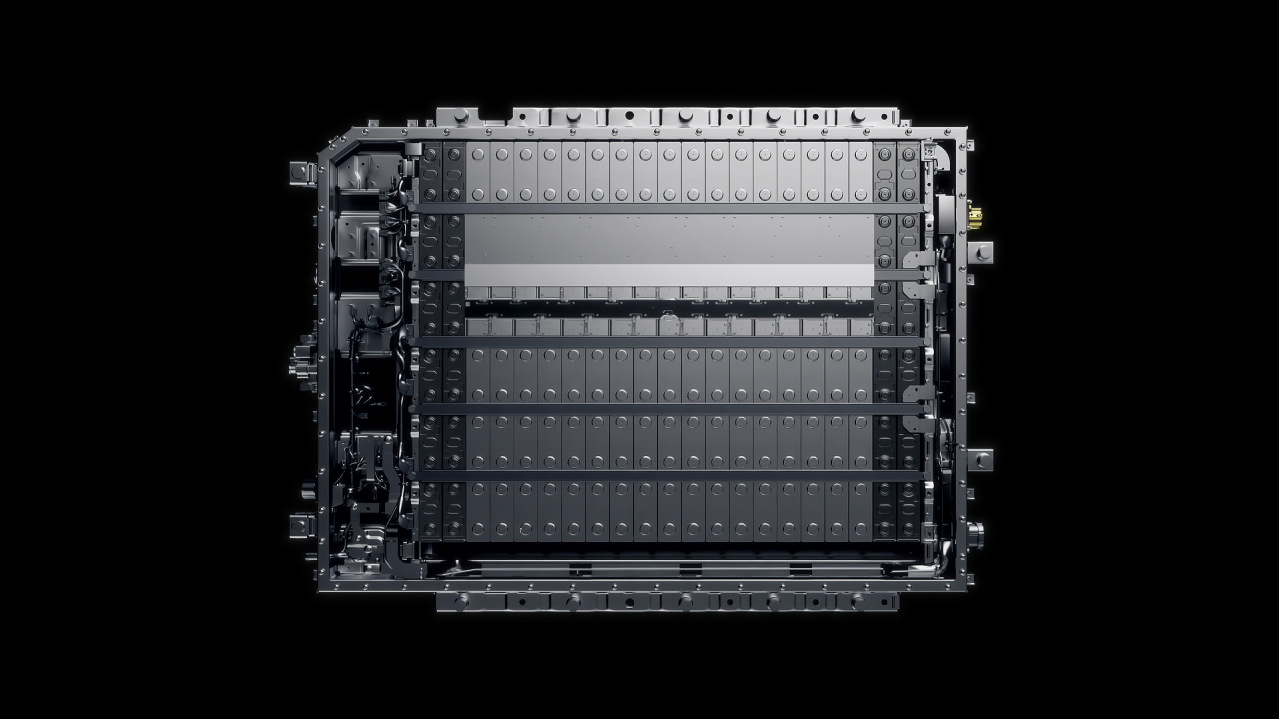

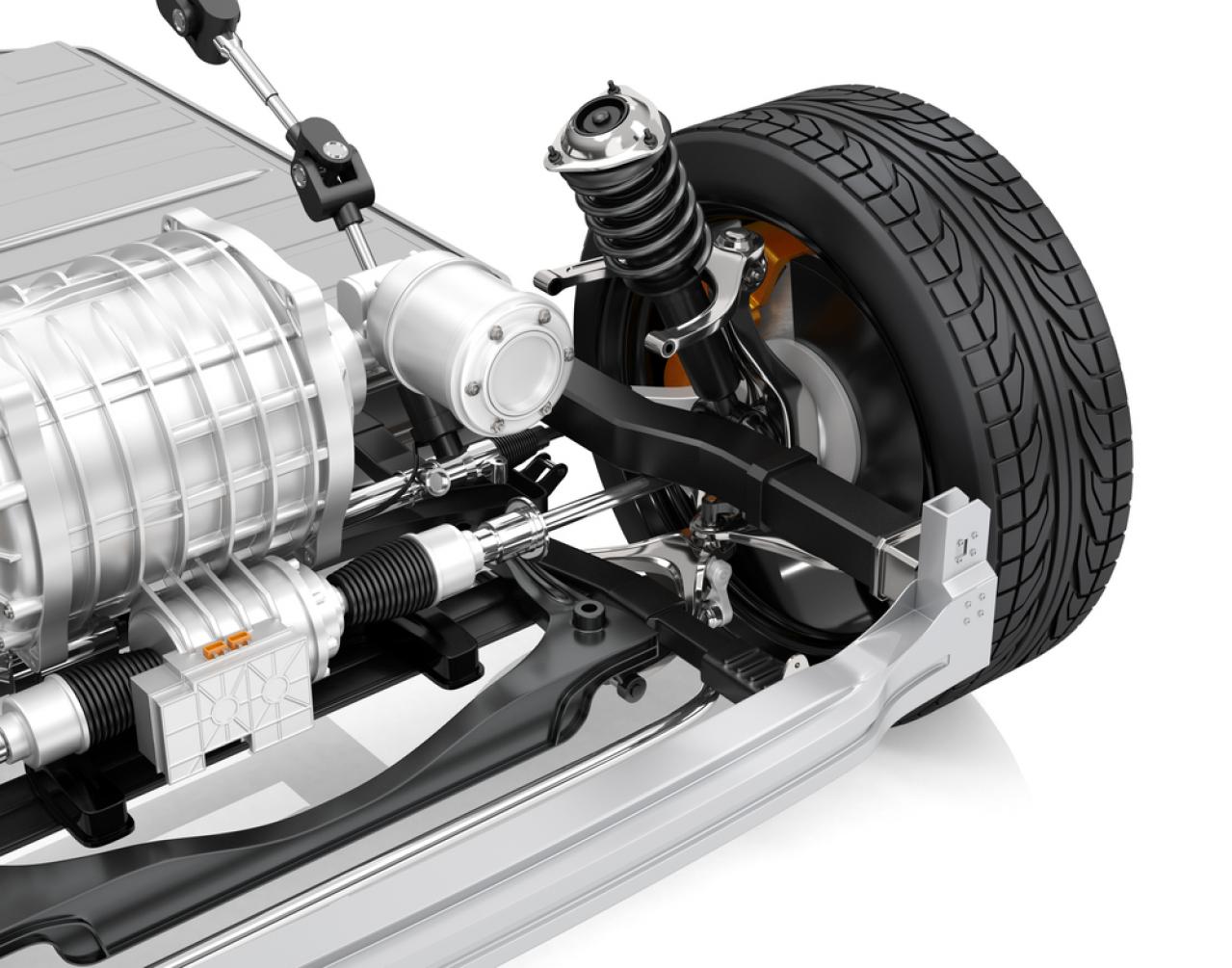

全固体電池は、従来のリチウムイオン電池と異なり、液体電解質の代わりに固体電解質を用いた新しいタイプの電池だ。

電解液がないことで、正極と負極の間に電解質セパレーター層のみが存在し、従来のセパレーターとは異なり、固体電解質がセパレーターの役割を果たしている。

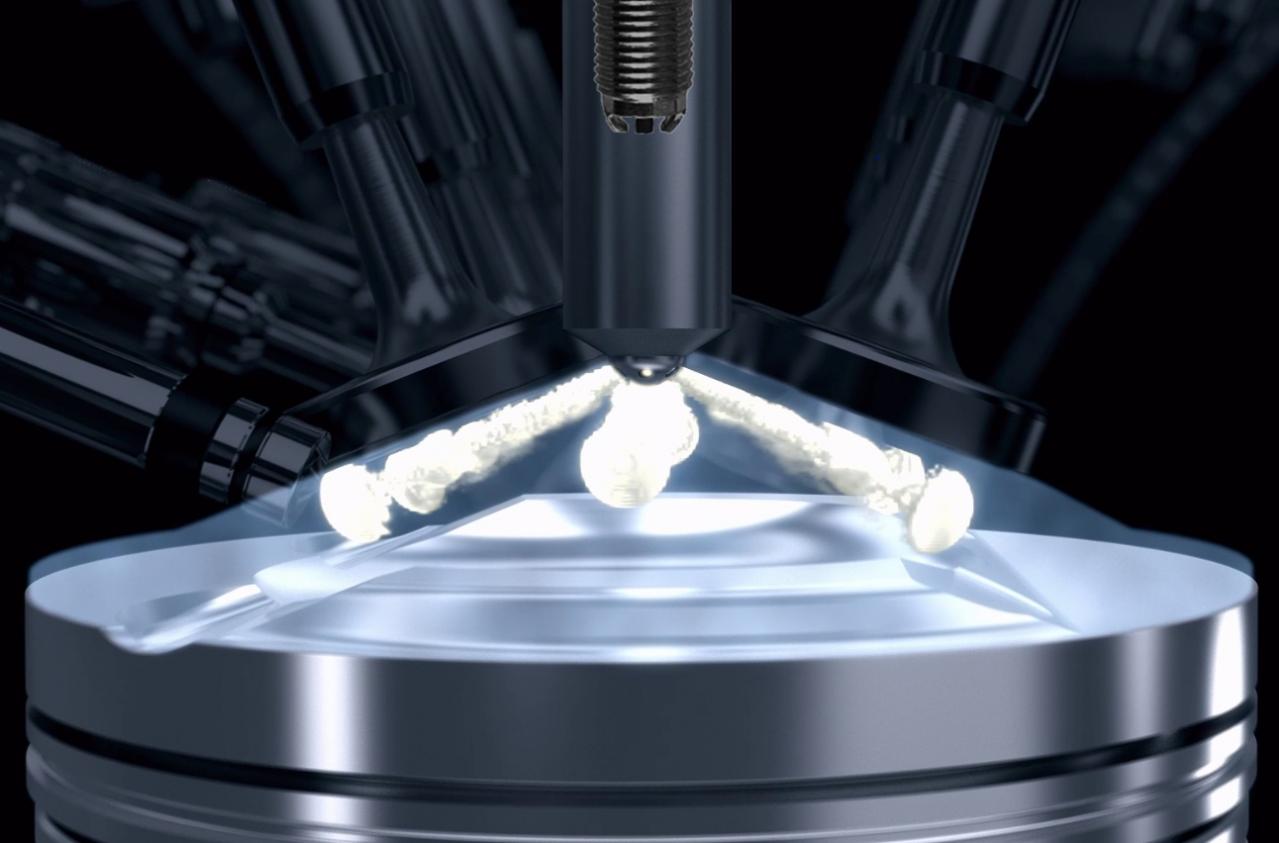

現在、EVに搭載されるリチウムイオン電池では、液体の電解質を介してリチウムイオンがマイナス極からプラス極へと移動することで電流が発生する。

全固体電池も基本的な原理は同じだが、電解質が固体である点が大きな違いだ。ただし電解質が全て固体になると、粒子と粒子の間の境界部をイオンが通りにくくなることが課題として挙げられる。

リチウムイオン電池に比べ、搭載することでの利点は多いが、クリアしなければならない課題も多い。次世代電池として大きな可能性を秘める全個体電池だが、残念ながら実用化には至っていない。

市場規模を拡大する全個体電池、その古い歴史を遡る

初めて電池が開発されたのは1950年代後半のことだ。

全固体電池のみの歴史を振り返るならば、その始まりは1830年代まで遡る。アメリカの化学者であるマイケル・ファラデーは、固体物質が電気伝導性を持つ可能性を示唆する研究を進めていた。

当時、複数の電気化学システムで銀イオンを使用した固体電解質が採用されたが、エネルギー密度やセル電圧が低く、内部抵抗が高いなど性能が低いものだったようだ。

1990年代に入ると、アメリカのオークリッジ国立研究所が充電しながら繰り返し使える電池を発表する。これがリチウムイオン電池の始まりだ。

2000年代に突入すると全固体電池の研究開発が活発化し、様々な業界が固体電池技術への関心を強め始める。

2011年、フランスの運送企業ボロレは固体電池を搭載した試作自動車「BlueCar」を発表する。これは、リチウム塩を共重合体(ポリオキシエチレン)に溶解させた高分子電解質を用いた30kWhの金属リチウムポリマー電池(LMP)を搭載したモデルだ。

また2011年の日本では、東京工業大学などの研究グループがリチウムに硫黄やゲルマニウムを混ぜることにより、室温でリチウムイオンが固体中を液体中よりも速く移動する「超イオン伝導体」の発見に世界で初めて成功した。その後2016年1月リチウムイオン二次電池の3倍以上の出力特性を持つ硫化物系固体電解質の開発にも成功している。

この出来事をきっかけに、全固体電池の研究開発も活発化し2017年、リチウムイオン二次電池の共同発明者であるジョン・グッドイナフが、ガラスの電解質と安価なアルカリ金属の負極を用いた全固体電池を発表した。

その後も多くの企業やメーカーが研究開発を進め、全固体電池を搭載したEVの実用化に向け奔走している。先駆者が築き上げてきた歴史をもとに、今もなお開発が進んでいる状況だ。

全固体電池の世界市場は2022年では60億円だったが、2040年にはなんと3兆8,605億円にまで成長すると見込まれている。

次世代電池として期待されている全固体電池。自動車のみならず、産業機器やスマートグリッドなど、様々な分野での応用が期待されている。