日本企業初の営業利益5兆円突破したトヨタのこれまでの挑戦、さらに加速する「人への投資」

自動車メーカー「トヨタ」の勢いが止まらない。

2024年度2月、トヨタの営業利益が日本企業初となる5兆円を超え、株式時価総額が初めて50兆円を超えた。

その大きな要因は為替変動による増益と、再びHEV(ハイブリッド車)が注目を集めたことでトヨタ車の販売台数が増加したことが起因している。競合に左右されない独自の戦略により、最王手自動車メーカーとしての価値を世に知らしめたのだ。

トヨタの功績は営業面だけではない。地域課題や社会問題、2050年に向けた脱炭素社会の実現に向け取り組んでいる。2015年に導入された「トヨタ環境チャレンジ2050」や「Toyota New Global Architecture(TNGA)」などが代表的だ。

このような施策が功を奏したことで、現在のトヨタを成長させてきたと言えるだろう。現在のトヨタを眺めながら、これまでどのような取り組みが行われてきたのか読み解いていく。

目次

- 株式時価総額が初めて50兆円を突破し、4年連続で販売台数が世界一位を獲得するなど波に乗るトヨタ自動車

- 水素社会の実現に向けた様々な取り組みを展開

- 2015 年に発表された持続可能な社会の実現に貢献するための「トヨタ環境チャレンジ2050」

- 基本性能と商品力を大幅に向上させることを目指した「Toyota New Global Architecture(TNGA)」の導入

- 人工知能技術に関する研究・開発を進めているTOYOTA RESEARCH INSTITUTE(TRI)

- 静岡県裾野市に建設を進めている未来の街「ウーブン・シティ(Woven City)」

- 2025年3月期は「足場固め」。以降も先進的な技術開発から環境問題まで様々な取り組みを実行、多額の投資も

株式時価総額が初めて50兆円を突破し、4年連続で販売台数が世界一位を獲得するなど波に乗るトヨタ自動車

2023年には自動車販売台数世界トップに立ち、前年比7.2%増の1,123万台を記録し過去最高を更新した。2位のフォルクスワーゲン(VW)に100万台以上の差をつけ、4年連続で販売台数が世界一位となった。

連結販売台数が約944万台、トヨタ、レクサス合計で1,031万台。ダイハツなどの不正で落ち込んだ日本を除き、全世界で台数、シェアを拡大。益々シェアを拡大するトヨタは海外を含め自動車メーカーの中では業績が頭ひとつ抜けている印象だ。

各四半期だけで売上高は約10兆円、営業利益は1兆円を超え、2024年に入ってからは四半期営業利益率は10%以上にまで達した。

2023年度の営業収益は45兆953億円で、前期比+7兆9410億円という結果で着地。そして営業利益は、5兆3,529億円、前期比+2兆6,279億円で、どちらも過去最高を記録している。

営業利益率を見ると11.9%と前期と比較すると4.6%上昇。大衆車を販売する自動車メーカーは営業利益率が低い傾向にあるが、トヨタは別格と言える結果だ。

また、世界的に自動車の電動化が進んでいるが、トヨタの成長率は35.3%の増加。主力であるHEVは1年だけで87.4万台も台数が増え、トヨタの好収益を支えている。

これは営業面での努力が功を奏したと言えるだろう。インフレや原材料高騰に伴う自動車販売価格への転嫁、及び半導体供給不足の本格的な解消による生産・販売台数の伸びが好業績に繋がったと考えられる。

水素社会の実現に向けた様々な取り組みを展開

水素は燃えてもCO2をを排出しない。この特性が脱炭素に効果的なエネルギーとして有望視されているが、その一方で高額であることやインフラ不足などの課題も度々指摘されてきた。

これら課題を取り払うべくトヨタは水素社会の実現に向けて実に多様な取り組みを行っている。ごく一部だがその内容を紹介する。

モビリティの燃料供給に活用できる「ハイドロジェンパワーシステム」の開発

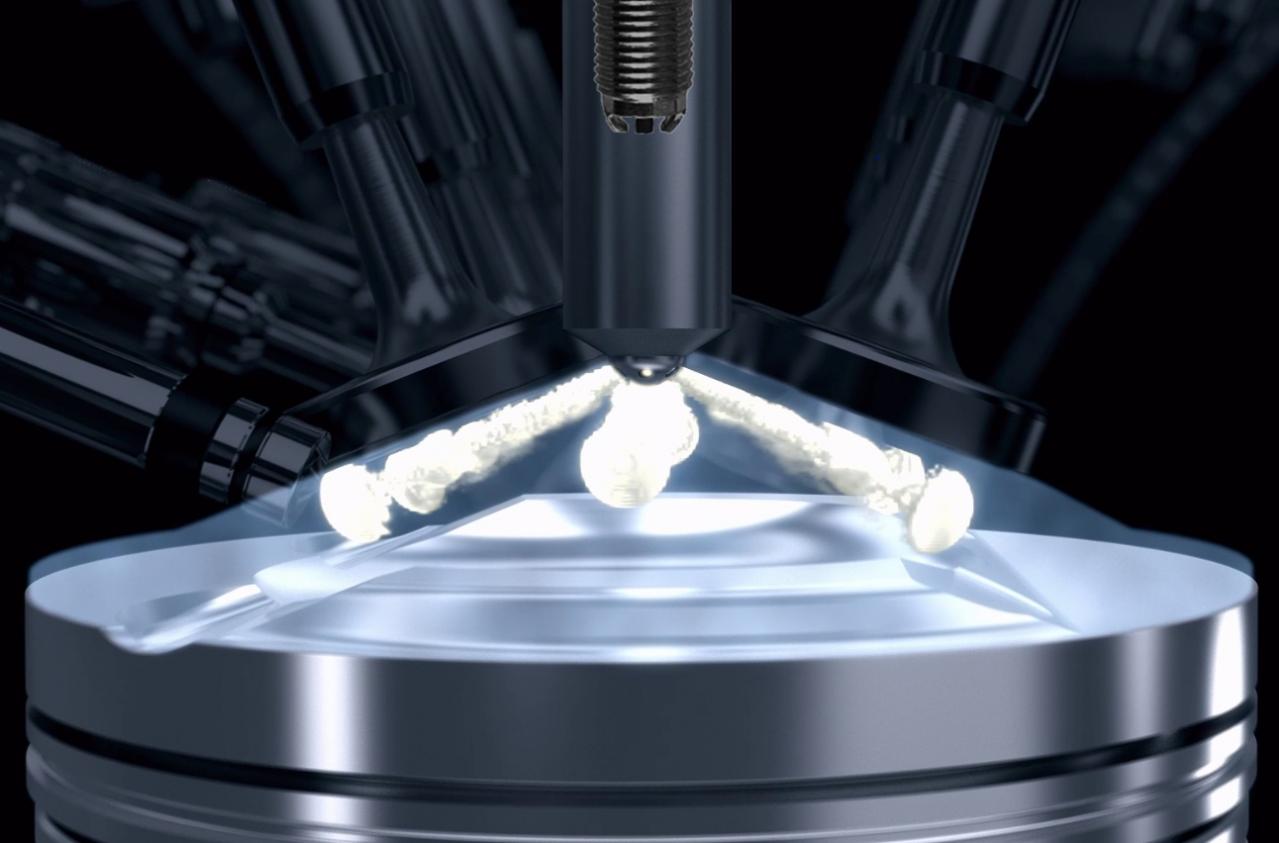

ハイドロジェンパワーシステムは、高度な熱マネジメントシステムによる冷却装置の削減と、瞬間的な入出力をハイレートなリチウムイオン電池で補助する仕組みだ。FCVの動力源である燃料電池水冷スタックの小型化を実現した。

これには精密プレス技術や樹脂成形技術など、トヨタが長年にわたり培ってきたコア技術が織り込まれている。量産化するために「MIRAI」に採用されている「FCセパレータ」や「エアフィルター」といった製品の技術・ノウハウも活用された。

短時間で燃料充填が可能であり、低圧(1MPa未満)のため取扱い免許も不要だ。

車だけでなく電動自転車などの小型モビリティでの活用が期待できる。加え、水素タンクのエネルギー量も豊富なため、遠方への移動で長時間使用することも可能となる。今後は、シェアリングサービスや配送サービスなどのビジネスユースで使用される電動自転車から、医療現場で使用される電動車イスまで、あらゆる小型モビリティにハイドロジェンパワーシステムを搭載することを目指す。

モータースポーツで様々な技術を導入

5月24日~26日に行われた「ENEOS スーパー耐久シリーズ 2024 Empowered by BRIDGESTONE 第2戦 NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース」に、液体水素を燃料として搭載した「#32 ORC ROOKIE GR Corolla H2 Concept」で参戦。液体水素を昇圧してエンジンに送る「ポンプ」の耐久性を大幅に改善したことで、無交換で24時間レースの完走を目指した。

Dual-Driveと呼ばれるクランク機構を導入することでクランクの両端からモータートルクを入力することが可能となり、バランス良く昇圧ピストンを動かすことができるようになった。その結果、ポンプ耐久性を大幅に上げることに成功している。

また、搭載する液体水素のタンクの形状を「円筒形」から「異形(楕円形)」へと改良。この結果、液体水素の搭載量が増加し、航続距離の延長を実現している。気体水素燃料では、高い圧力を均等に分散できるよう円筒形のタンクが使用されるが、液体水素は気体水素よりも低圧。そのためタンクを異形化することが可能であり、楕円形へと改良することで車内のスペースを効率よく活用できるようになった。

この結果、円筒形タンクの採用時と比べてタンクの容量は1.5倍に。なお、2022年までの70MPa圧縮の気体水素搭載時と比べると、2倍以上の水素搭載量(航続距離)を実現している。

さらに、内燃機関が持つ「大気を大量に吸気する特徴」と「燃焼により発生する熱」を活用し、CO2回収装置をエンジンルームに装着することで、大気中のCO2を回収する「CO2回収技術」も活用。具体的には、エアクリーナー入口にCO2を吸着する装置を、その隣にはエンジンオイルの熱によってCO2を脱離する装置を設置。脱離したCO2は吸着溶液で満たされた小型タンクに回収される

2023年富士最終戦では、装置内でのCO2の吸着と脱離の工程をメカニックが手動で切り替えていたが、走行中にCO2吸着フィルターをゆっくり回転させることで、吸着と脱離の工程切り替えを自動で繰り返す機構を採用している。