EV用バッテリー 〜難航する2次電池開発 「航続距離2倍」への挑戦〜【EVの基礎まとめ Vol. 6】

大手電池メーカーとOEMは「将来はこれだけの規模で車載電池を量産する」という発表を行なった。その量を合計すると、果たして資源調達が間に合うのかという懸念を抱く。「航続距離2倍」「価格は半分以下」という宣伝をそのまま信じてはいけないのが現状である。

TEXT:牧野茂雄(Shigeo MAKINO) FIGURE:BMW/NEDO/TOSHIBA

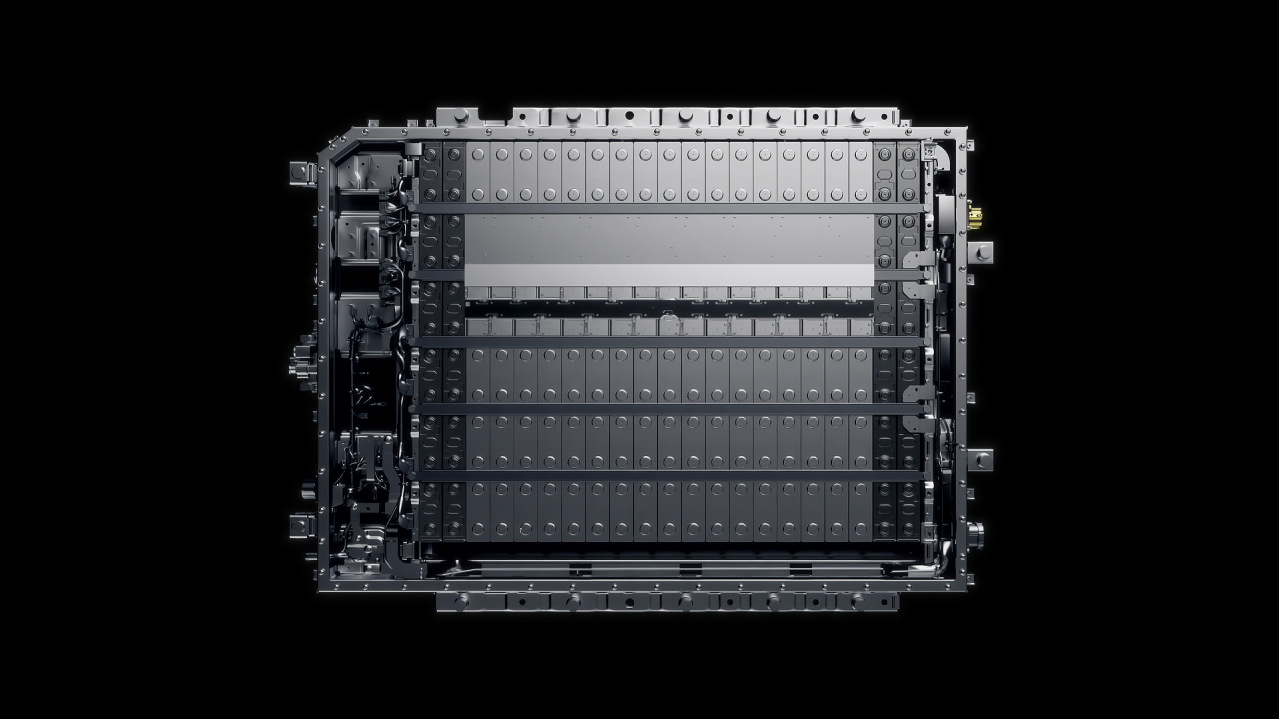

これまでの急速なBEV普及が一段落した感のある昨今。改めて充電あたりの航続距離や価格が課題として挙げられている。そのカギを握るのはバッテリー。そこで、バッテリー開発の将来について、素材面から考えた記事をMotorFan illustrated 195号(2023年1月)から抜粋して紹介する。(情報は当時のもの)

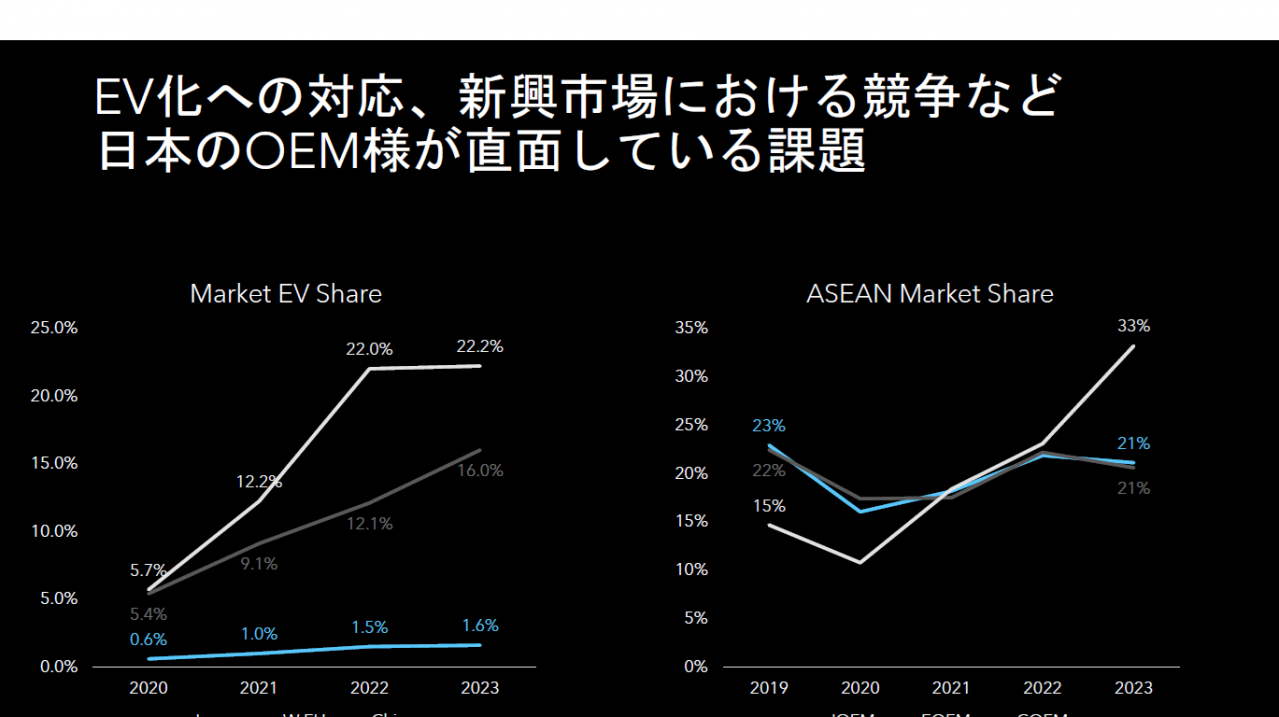

リチウムイオン2次電池(LIB)は日本が世界に先駆けて実用化した高性能電池である。しかし、生産量では中国がダントツのトップになり、韓国にも抜かれた。BEV(バッテリー・エレクトリック・ビークル)に車載するLIBの生産量の戦いでは、もはや日本は勝てない。しかし、電池の研究開発という領域ではいまでも先頭を走っている。

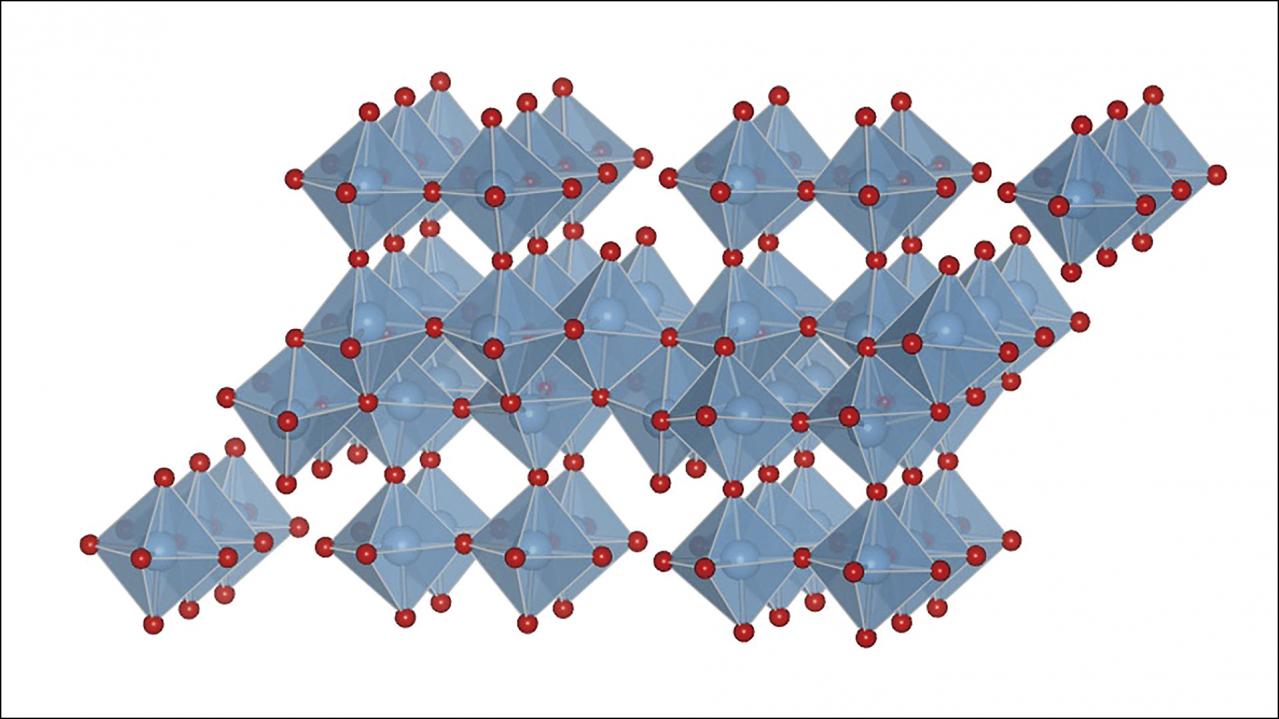

LIBの最大の問題は資源負荷と資源価格だ。ウクライナ戦争が勃発した2022年2月以降、それまでも高値だったニッケルがさらに高騰した。中国の電池メーカーによると、2019年以降現在までにニッケル調達価格は15倍だという。ニッケル(Ni)、マンガン(Mn)、コバルト(Co)を使う、いわゆる三元系LIBは体積当たりの出力に優れるためBEVでは定番だが、コバルトはコンゴ共和国に集中しており、中国も輸入に頼っている。この状況は変わらない。

LIBに使われる資源は、特定の国や地域に偏在していることが多く、しかも多くの資源が希少であり、LIBそのものが資源負荷の高い製品である。そこで日本は、資源負荷の小さい次世代車載電池の開発を進めている。産学官共同のプロジェクトもあるが、国家予算の投入という意味ではお話にならないほど少額であり、電池領域で世界のトップを走り続ける役割は企業努力に委ねられている。

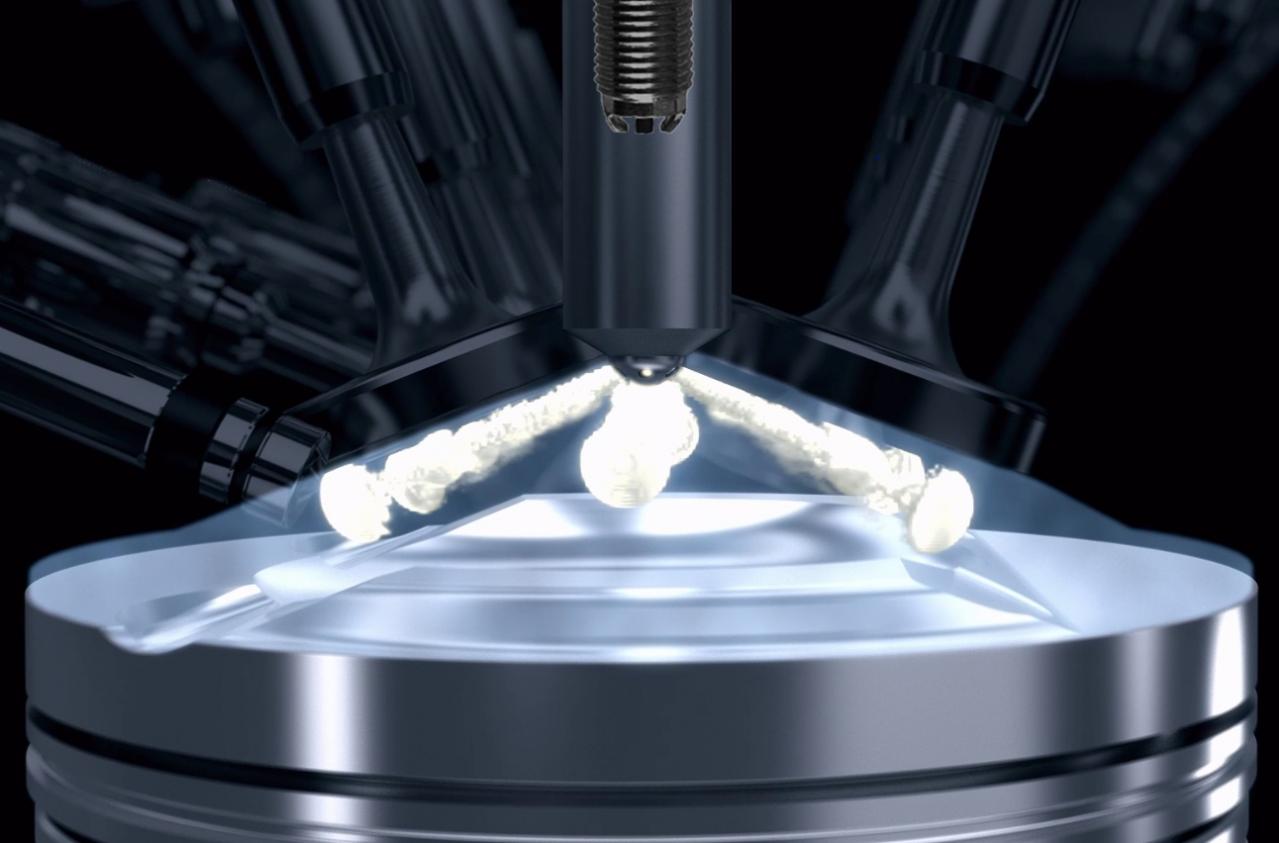

世界的にはコスト面の低さからナトリウムイオン電池(NIB)に期待がかかるが、出力密度が高い半面、エネルギー密度ではLIBを超えられない。いっぽう、三元系よりセル当たり電圧は劣るものの、急速充電への耐性に優れ経年劣化も少ないリン酸鉄系LIB(LFP)は、ニッケルを使わないというメリットも重なって注目されている。テスラはLFP採用を増やしVW(フォルクスワーゲン)も使い始めた。