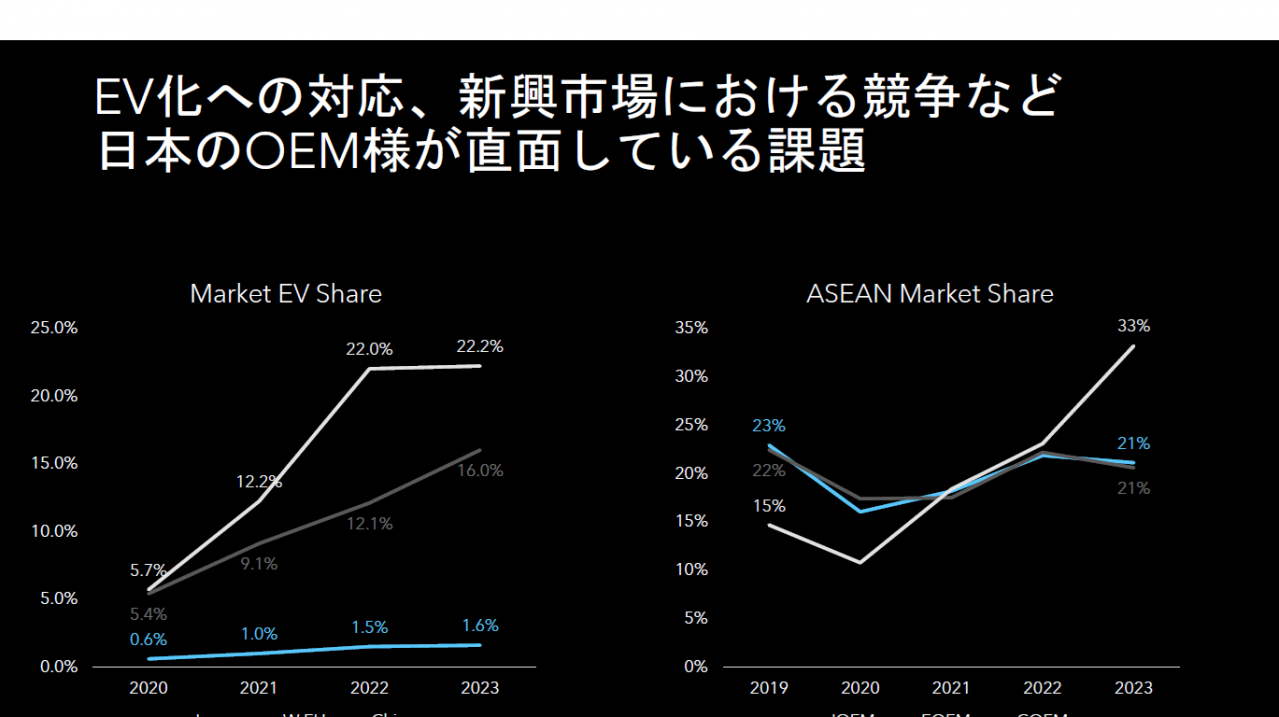

全固体電池は2027-28年 〜それまでに3種類の次世代電池が登場する〜【EVの基礎まとめ Vol. 5】

トヨタは昨年6月に「トヨタ・テクニカルワークショップ2023」を東富士研究所で開催し「いま持っている技術の90%」を公開した。カーボン・ニュートラリティに向けてのルートは一本ではない、とかねて主張しているトヨタ。それに相応しい、魅力的かつ衝撃的な技術発表会だった。そのワークショップからちょうど1年。当時紹介されたEV用バッテリーの開発計画について、Motor Fan illustrated 202号(2023年8月)から抜粋する。(情報は当時のもの)

TEXT:世良耕太(Kota SERA) PHOTO & FIGURE:TOYOTA

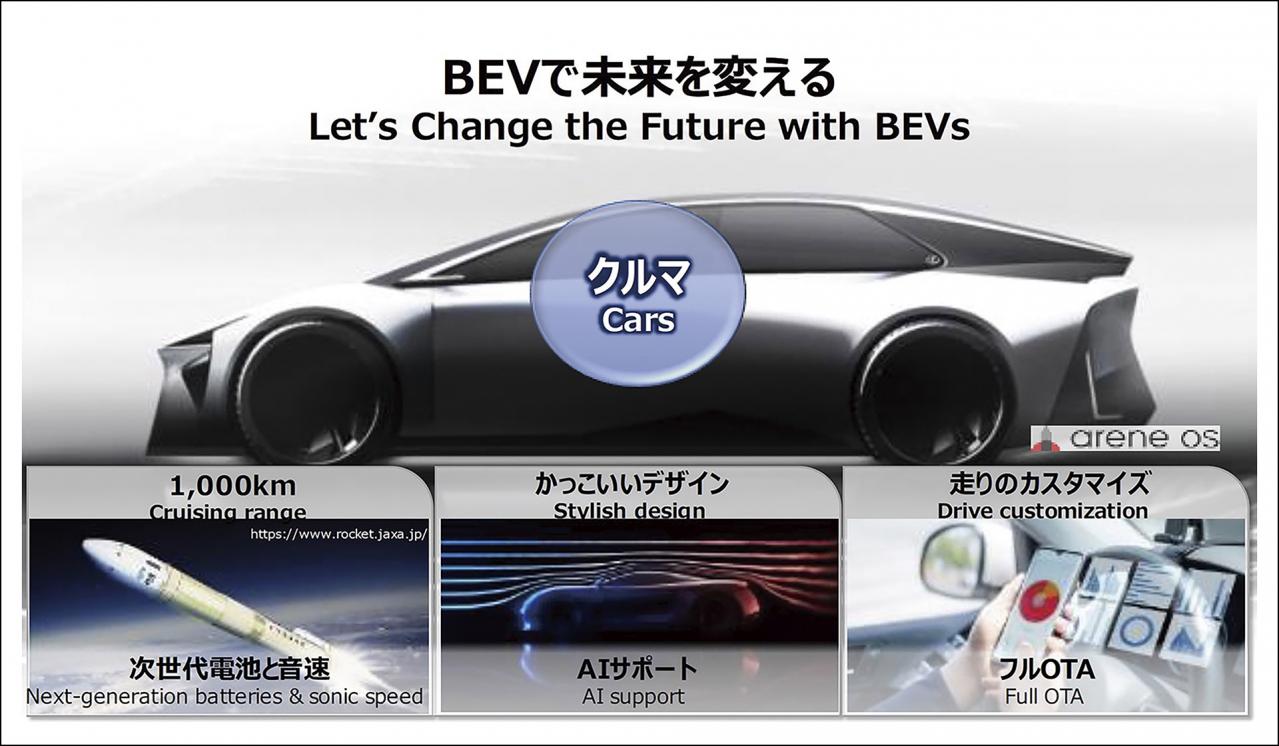

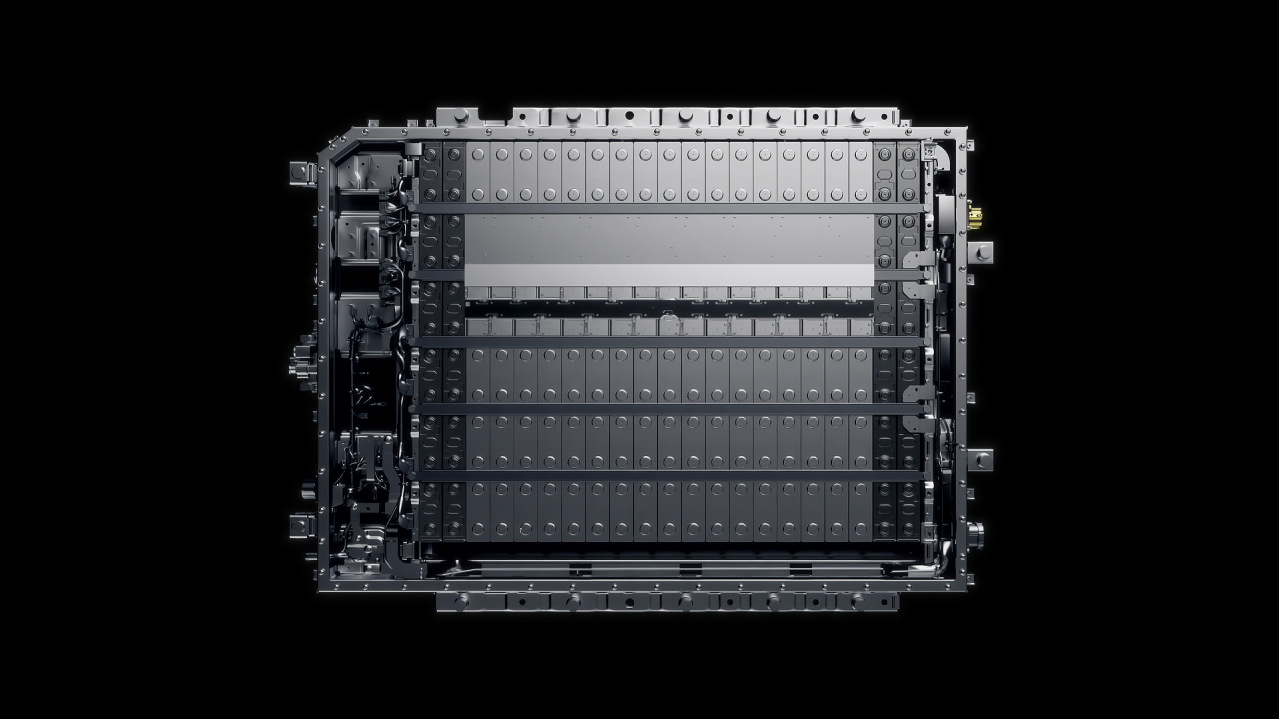

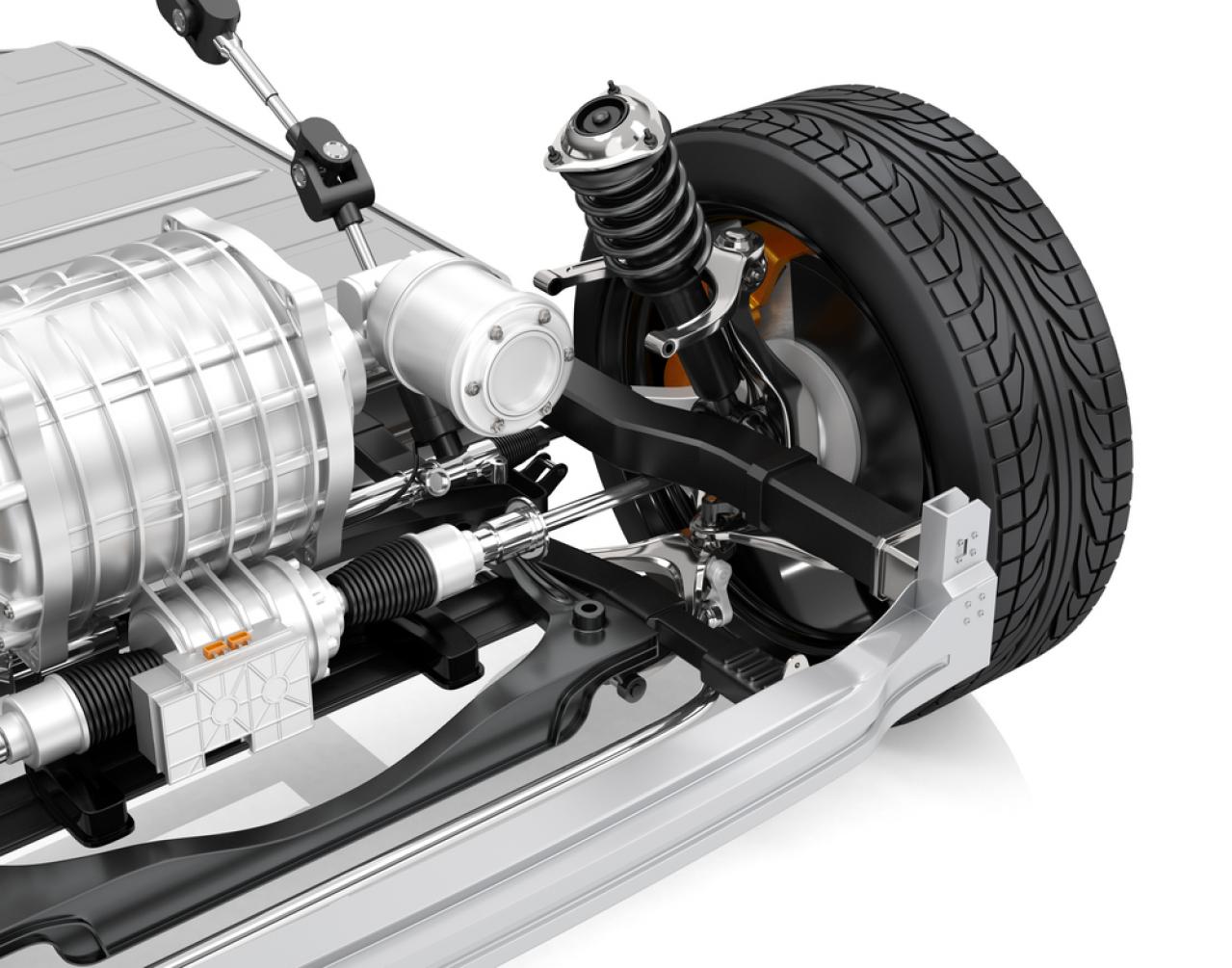

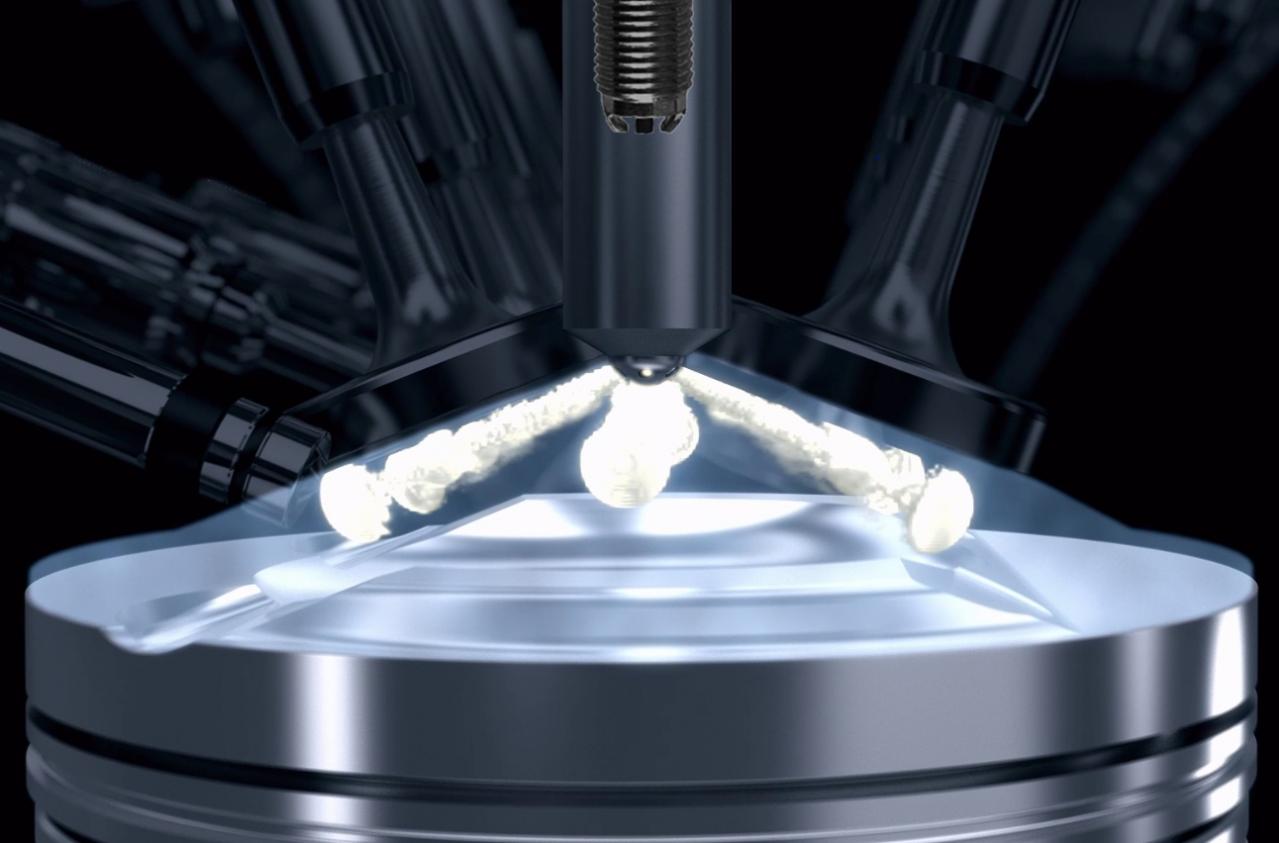

トヨタは2026年に次世代電気自動車(BEV)を導入すべく開発に取り組んでいる。その次世代BEVは航続距離1000kmを実現する。この1000kmは電池の技術進化だけでなく、空力や軽量化などの車両効率向上分を含む。

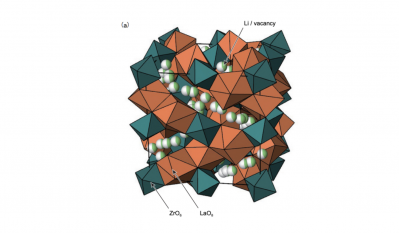

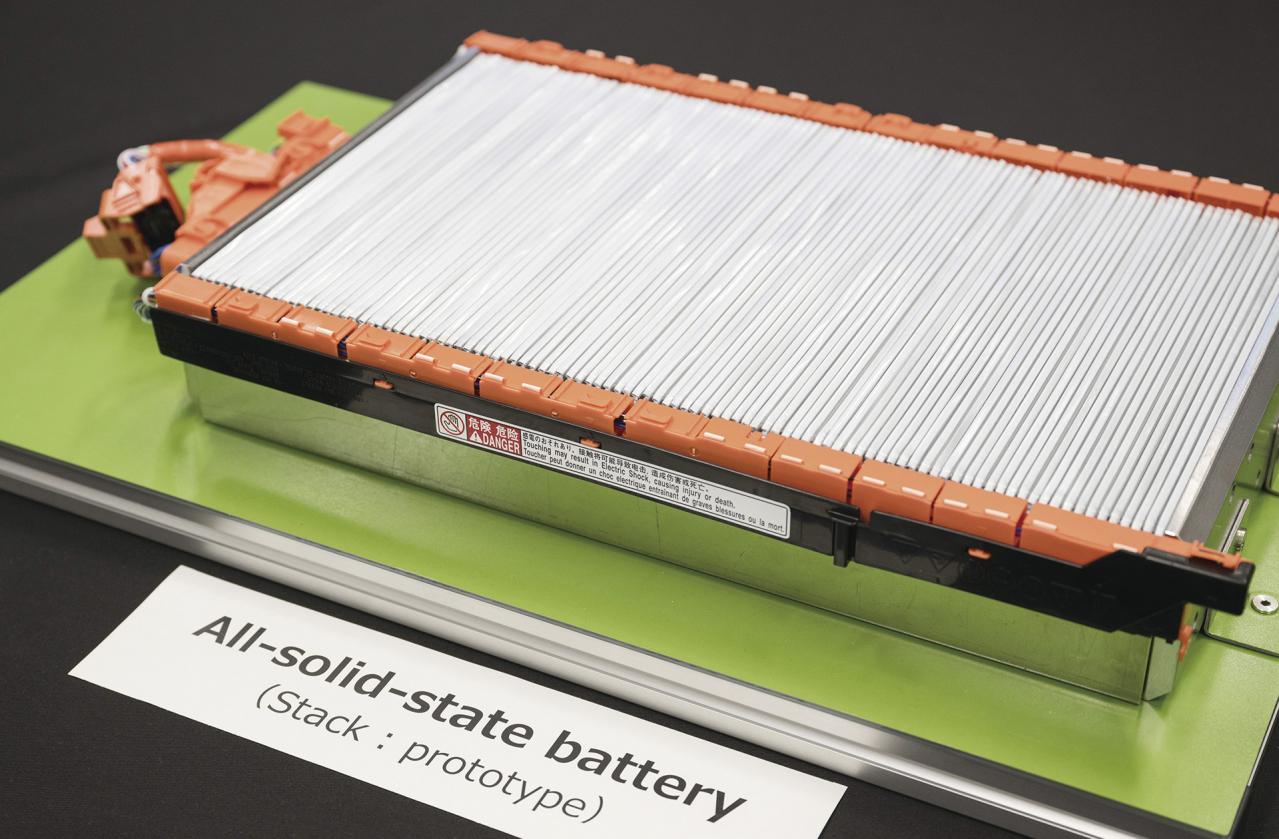

とはいえ、電池の進化分が航続距離の延長に果たす役割は大きい。今回のワークショップでは、4種類の電池が公開された。ラインオフ時期順に記すと、2026年に次世代電池(パフォーマンス版)、2026-27年に次世代電池(普及版)、2027-28年にバイポーラ型リチウムイオン電池(ハイパフォーマンス版)、2027-28年にラインオフではなく実用化にチャレンジとしてBEV用全固体電池が控えている。

こう記すと全固体電池がBEV用電池の到達点、究極の解のように理解されがちだが、「そうは思っていない」と中嶋CTOは話す。

「全固体の特徴を生かした使い方があり、液(液体電解質を使うリチウムイオン電池)にもまだ改善の余地がたくさんある。最終的にはクルマという商品にした際の付加価値で決める。さらに、電池の総量をどれだけコントロールできるか。電池をより効率良く使えるか。このあたりがBEV競争の核となる。電池だけにこだわるのではなく、ものづくりを含めて競争をしっかり勝ち抜いていきたい」

トヨタはマクロで電池を捉えている。電池開発に携わる海田啓司氏はLCAの観点でトヨタの取り組みを説明した。