EV向けのモーターはまだまだ発展途上?求められる非常識な性能を実現する【EVの基礎まとめ Vol. 2】

家電用途から産業機器向けまで、古くから世の中で広く使われているモーターだが、自動車用途のそれは少々特殊だ。非常識なまでの高い性能が全方位的に求められる背景にあるのは、いまなお頼もしいとはいえないバッテリーの性能である。HEVやBEV用のモーターについて、その構造と制御をMotorFan illustrated 192号(2022年10月)から抜粋してシンプルに紹介する。(情報は当時のもの)

TEXT:髙橋一平(Ippey TAKAHASHI)

じつは自動車を駆動するというEV用途のモーターにはまだまだ発展途上といえる要素が少なくない。というのも、現在のモーターには車載される駆動用バッテリーの限られた電力を無駄なく使いながら、パフォーマンスも同時に求められるわけだが、その要求値が非常識ともいえるまでに高い。それを実現するために試行錯誤が続いているというのが現状なのである。

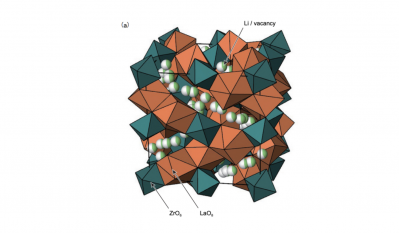

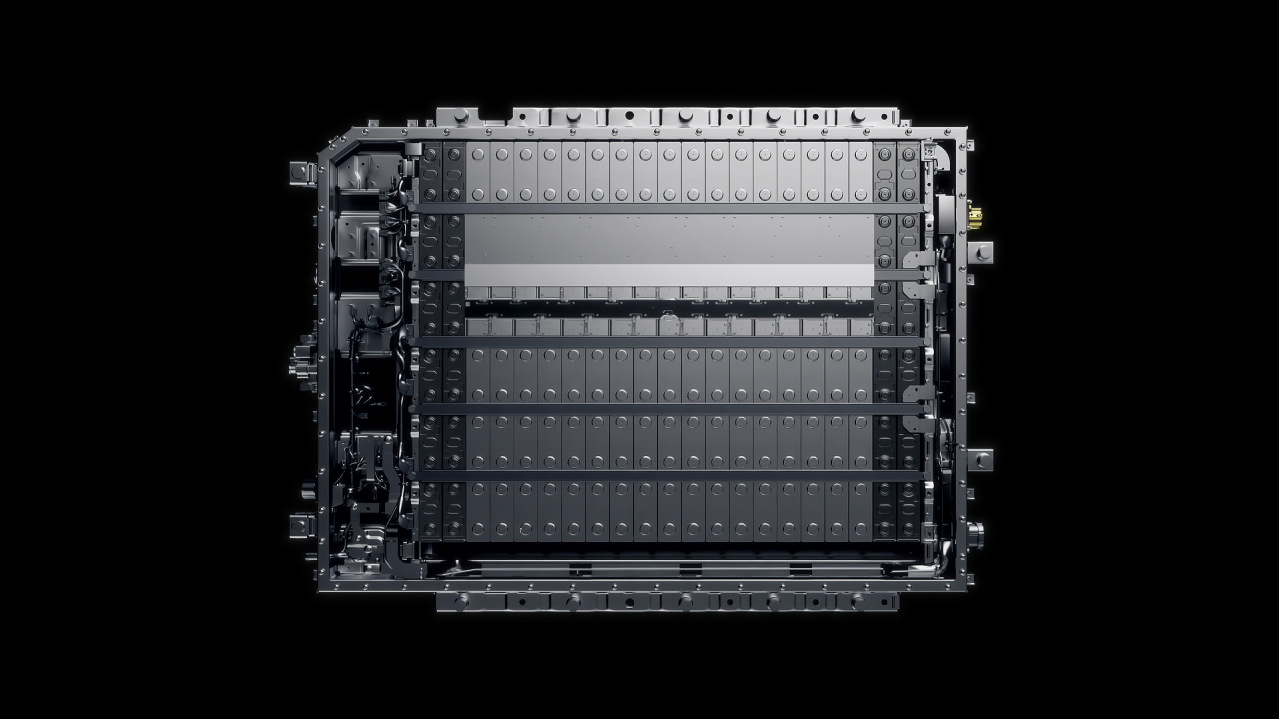

その原因となっているのは、いまだ高価で巨大なバッテリーとその性能。電動パワートレーンの効率は100%まであとわずかというレベルにありながら、そのわずかな余地をコンマ数%のレベルで詰め、さらにはその(高効率)領域を拡大すべく努力が積み重ねられている。1990年代から2000年代にかけて大きく普及したパワーエレクトロニクス技術により、モーターの技術は円熟の時を迎えたはずだったのだが、モーターがバッテリー性能を補完する必要のあるEVにとっては十分とはいえなかったのだ。

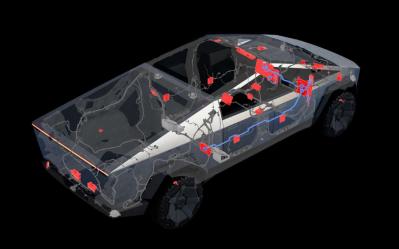

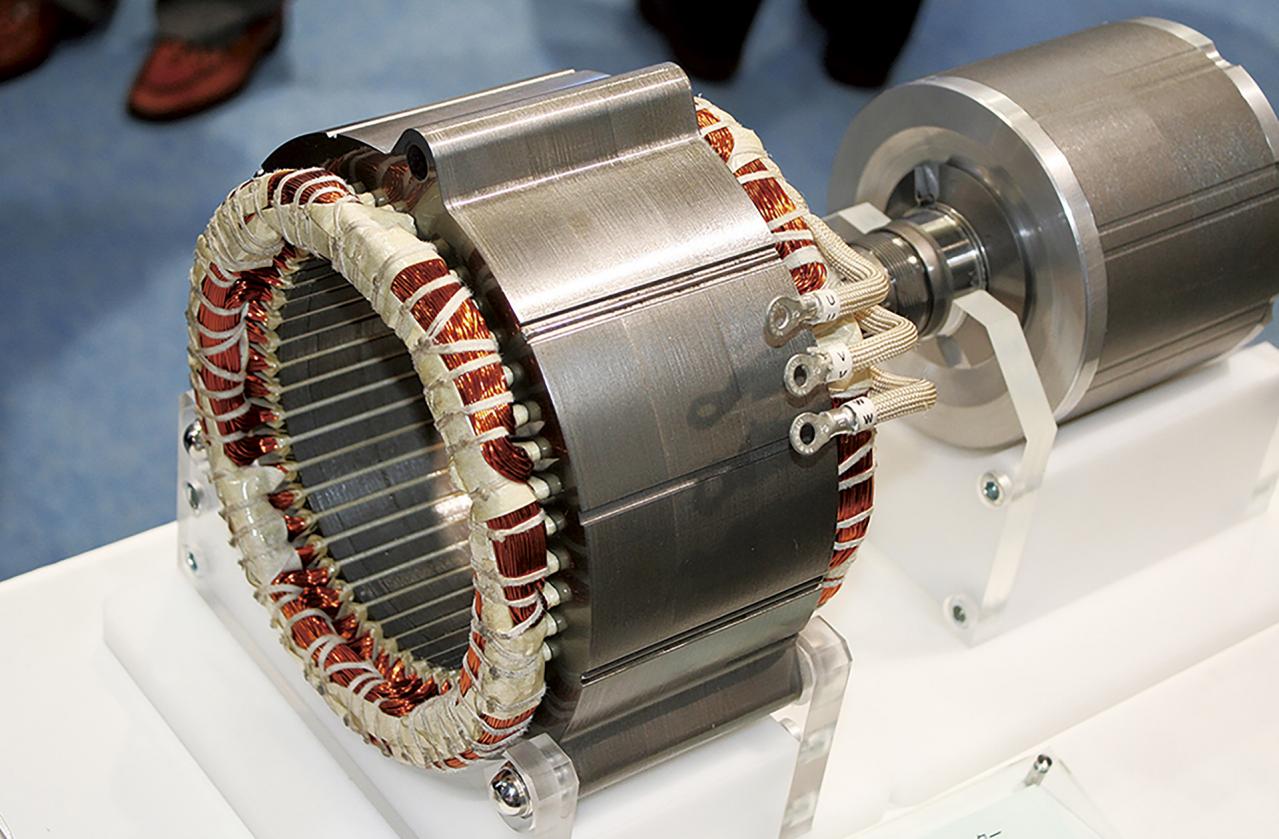

現在、主流となっているのは、強力な希土類マグネットをローターに埋め込み界磁に用いるという、永久磁石界磁型の三相交流同期モーター。誘導モーターの採用例も増えてはいるが、車輌駆動用途のモーターにおいて重要とされる性能指標“出力密度(単位容積あたりの出力)”でいうと、永久磁石界磁型の三相交流同期モーターを超えるものがいまのところないと思って良い。

BEV用モーターの開発課題

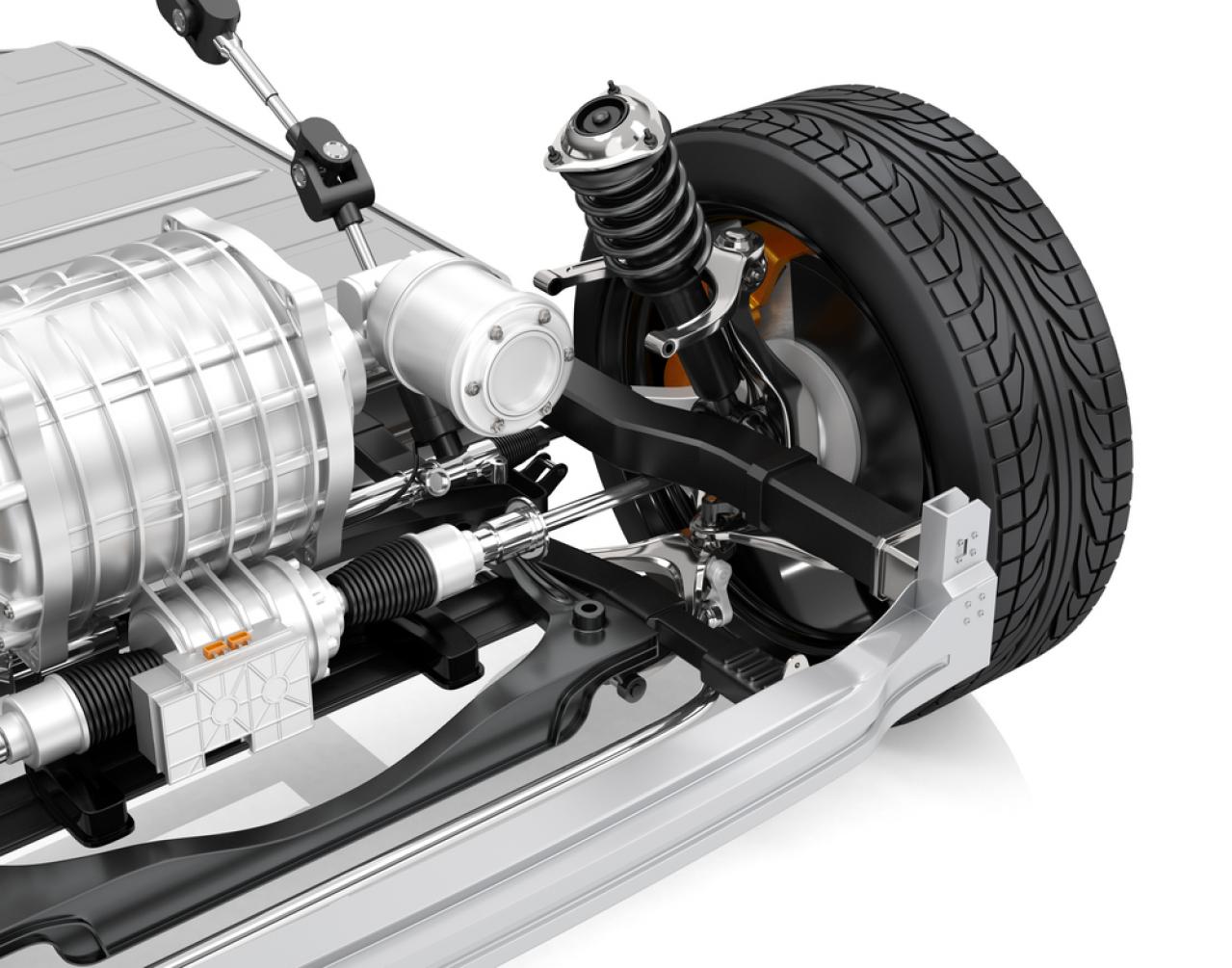

シンプルなパワートレーン構成により車両レイアウトの自由度が向上するというのが、BEVのメリットのひとつだが、そのメリットを十分なかたちで享受するためには、モーターの小型化が必要不可欠。回転部品のみで構成されるモーターは、高回転化により小型化(小径化)、軽量化も可能だが、必要な出力を維持しながら小型化すれば出力密度は高まる。そこでは冷却性能の向上はもちろん、高周波化による“鉄損”の増大など、超えるべきハードルが少なくない。