"大は小を兼ねる"時代から"小は大を兼ねる"時代に変わる未来 |アイシン|次世代eアクスルはクルマをどのように変えていくか 【EVの基礎まとめ Vol. 8】

電動パワートレーンの普及にはモーターやバッテリーだけではなく、駆動力を伝えるギヤセットの体格やNV性能、回生ブレーキ効率、そしてコストと、まさに全方位のブラッシュアップが必要だ。アイシンは蓄積してきた知見をいかに活用していくのか。

TEXT:世良耕太(Kota SERA) PHOTO:水川尚由(Masayoshi MIZUKAWA) FIGURE:AISIN

BEVの普及には、二次電池だけでなく駆動系も含めたクルマトータルでの進化が求められる。ここでは、主軸のeAxleを中心に、MotorFan illustrated 200号(2023年6月)からアイシンの開発ロードマップとベースにある考え方を紹介する。(情報は当時のもの)

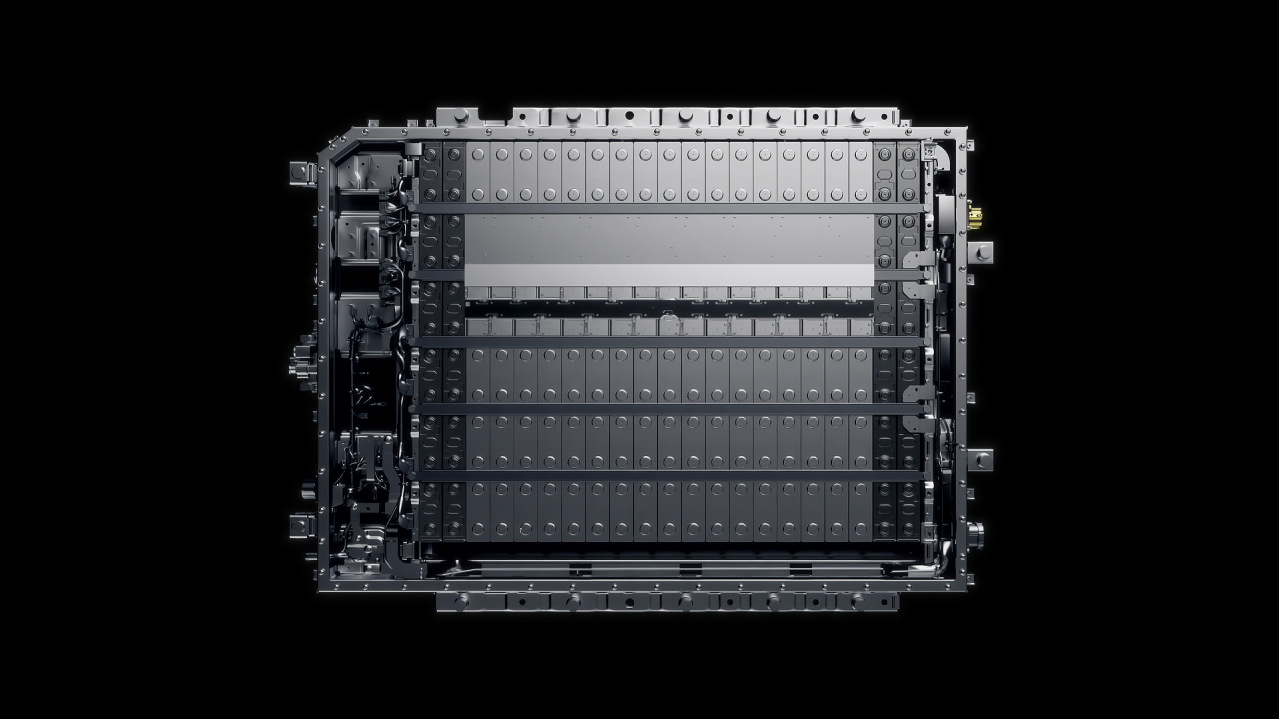

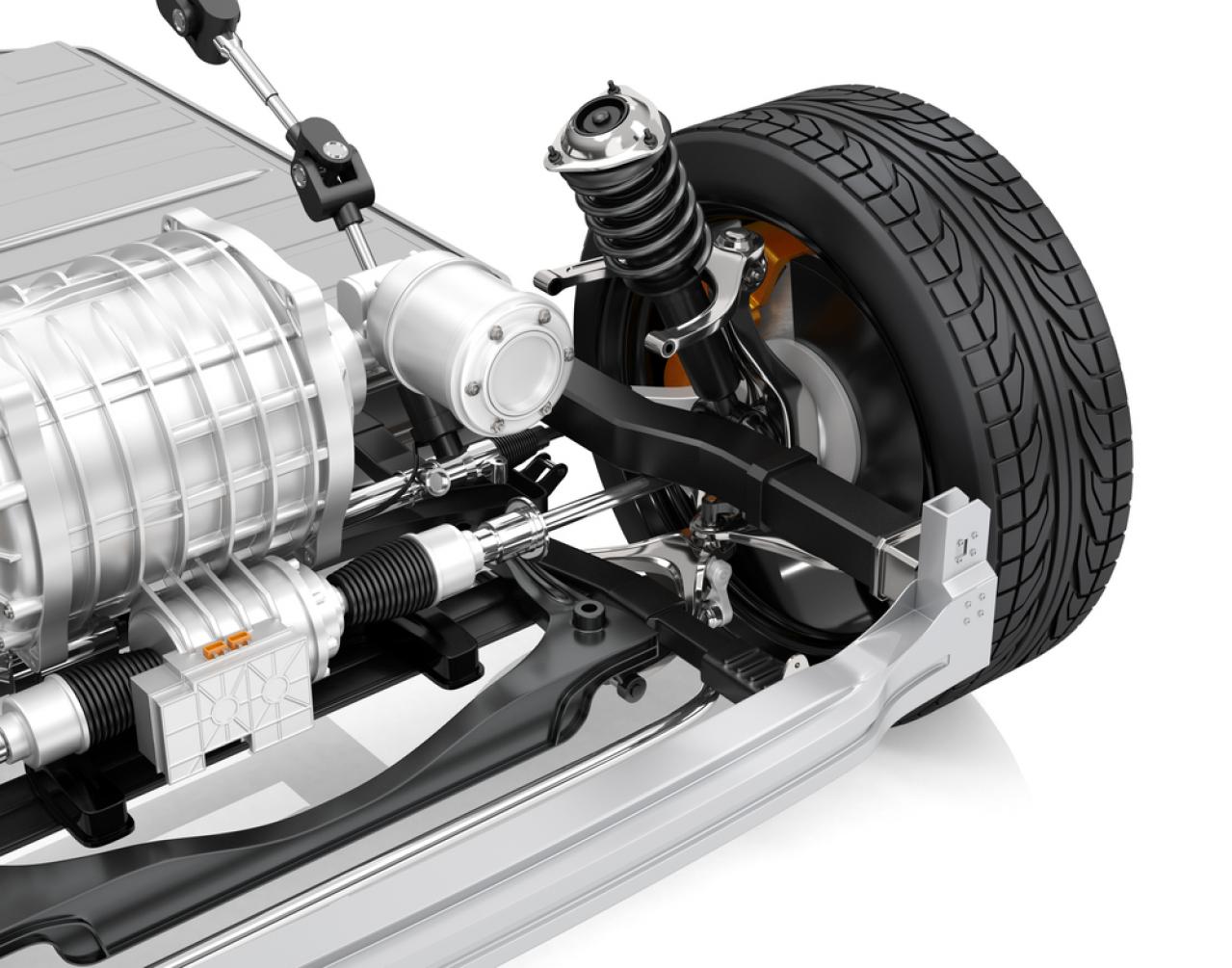

アイシンが持っている電動化関連の製品は、モーター、ギヤボックス(減速機)、インバーターのキーコンポーネントを一体化した電動駆動モジュールのeAxle(イーアクスル)、回生協調ブレーキ、冷却モジュール、電池骨格部品、空力デバイスに大別できる。これらの製品に関し、2035年に向けてどのようなロードマップを描いているのか。「正直に言うと、そこまでイメージできていません」と、第1EV先行開発部の須山大樹氏は話す。その理由は後述するとして(もちろん、無策なわけではない)、ロードマップを描き切れている2030年までの取り組みについて見ていくことにしよう。

アイシンの次世代モビリティへの取り組みは、SDGs(持続可能な開発目標)の達成が根っこにある。なかでも重要なのは、カーボンニュートラル(CN)の実現だ。CNを実現するには効率を上げたり、損失を減らしたりといった開発に取り組んでいくことになるが、単に数字を追いかけているわけではない。SDGs/CNに取り組むスタンスについて、須山氏はアイシンの企業姿勢を次のように代弁する。

「社会貢献を考えています。SDGsだとひと言で済ませるのではなく、弊社が持つ技術で何をすることがモビリティで社会に貢献できるのか。それを本気で考えています。乗り心地なのか、運転の楽しさなのか。乗り降りのしやすさなのか、室内空間の拡大なのか。先進国では高齢化がますます進む。ハンディキャップを抱えた方々もいる。そうした人たちに移動を楽しんでもらうためにはどうすればいいんだろうと。CNはマストです。それをやりきったうえで、どうすれば社会に貢献できるかを考えています」

2035年はイメージできていないと伝えたが、社会貢献のスタンスは揺るがない。

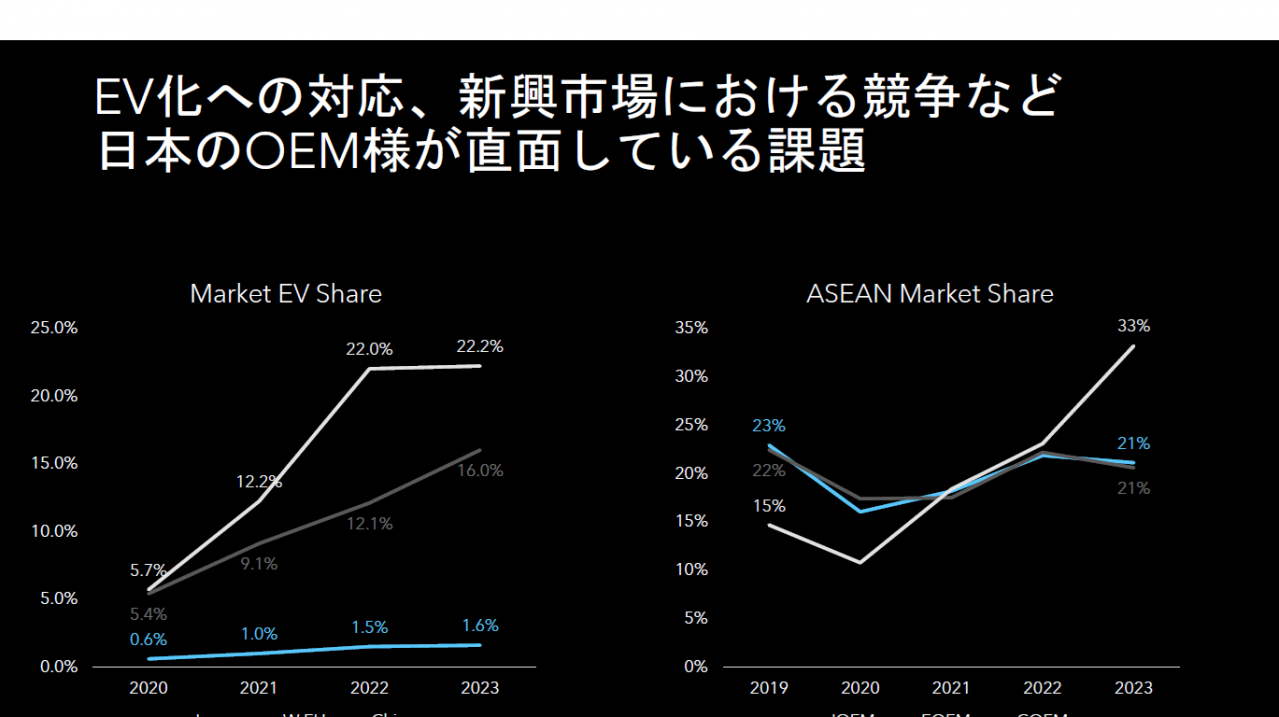

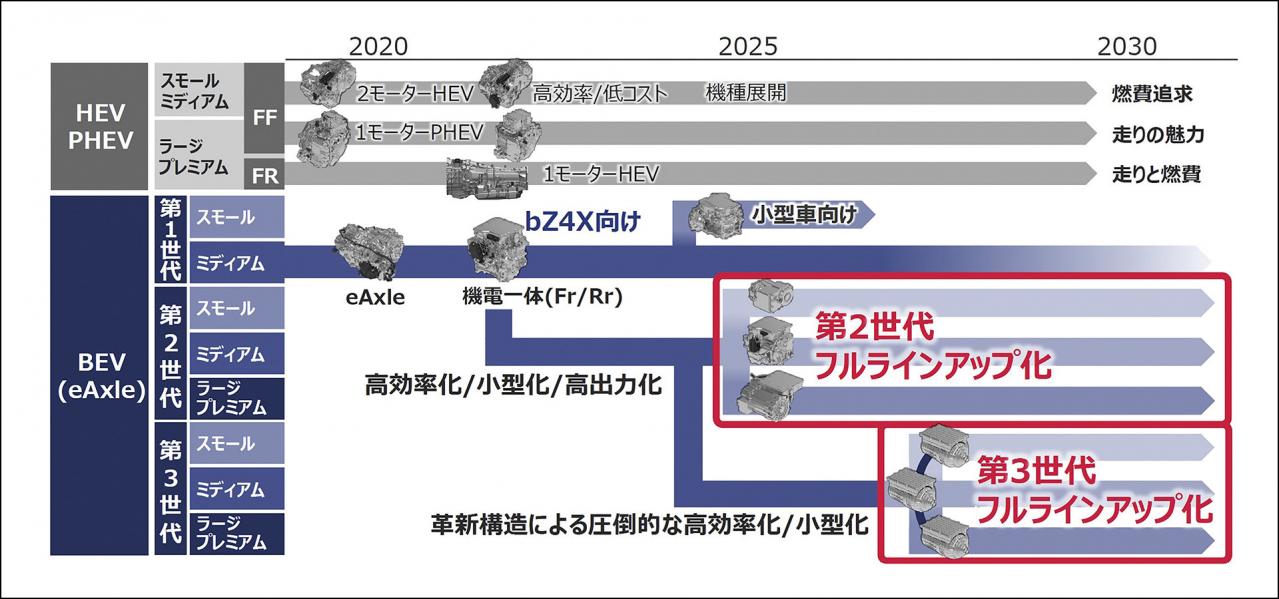

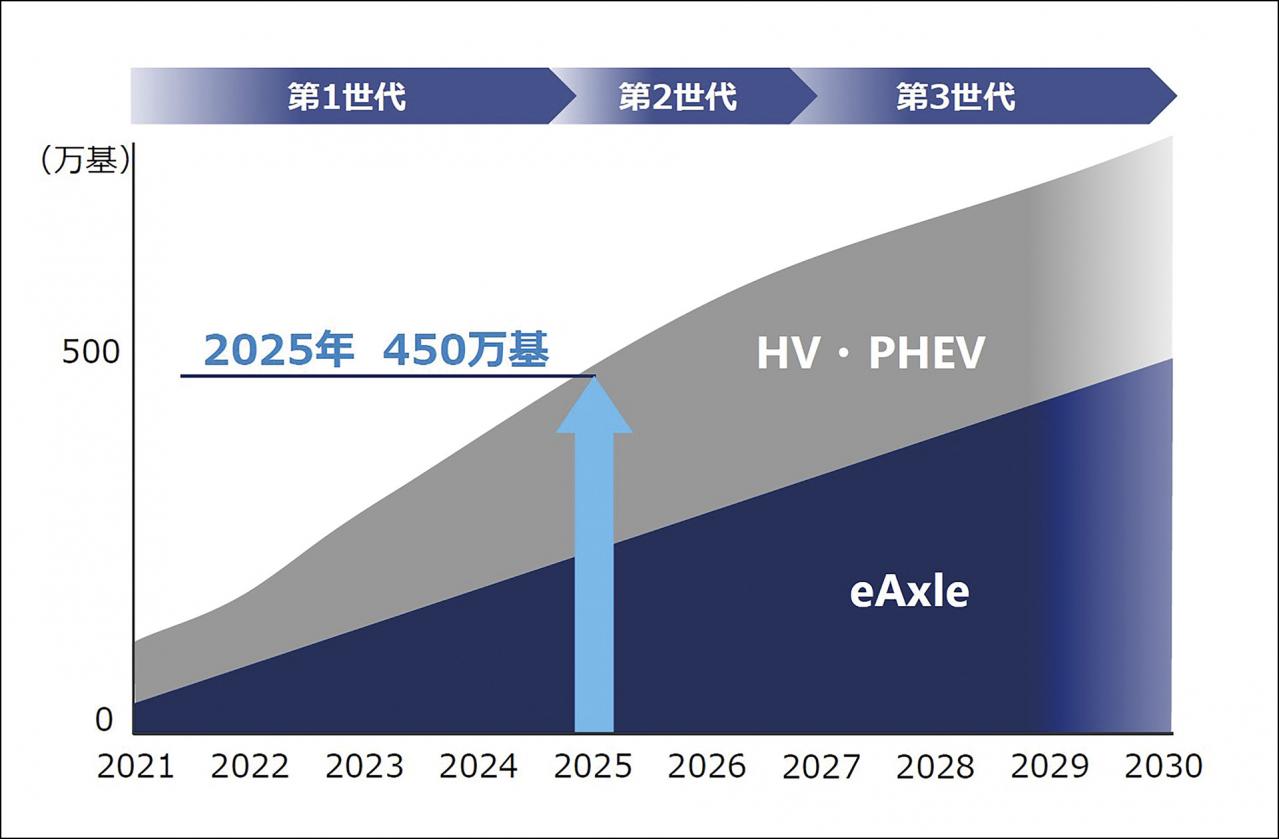

主軸のeAxleに関しては、2021年から22年にかけて第1世代と呼ぶべき製品を量産化した。2025年をめどに第2世代、2027年を目処に第3世代に進化させる。バッテリーEV(BEV)の市場規模はまだ、それほど大きくはない。中国では低価格BEVが出ているが、成長途上のフェーズでは高級車が中心だ。

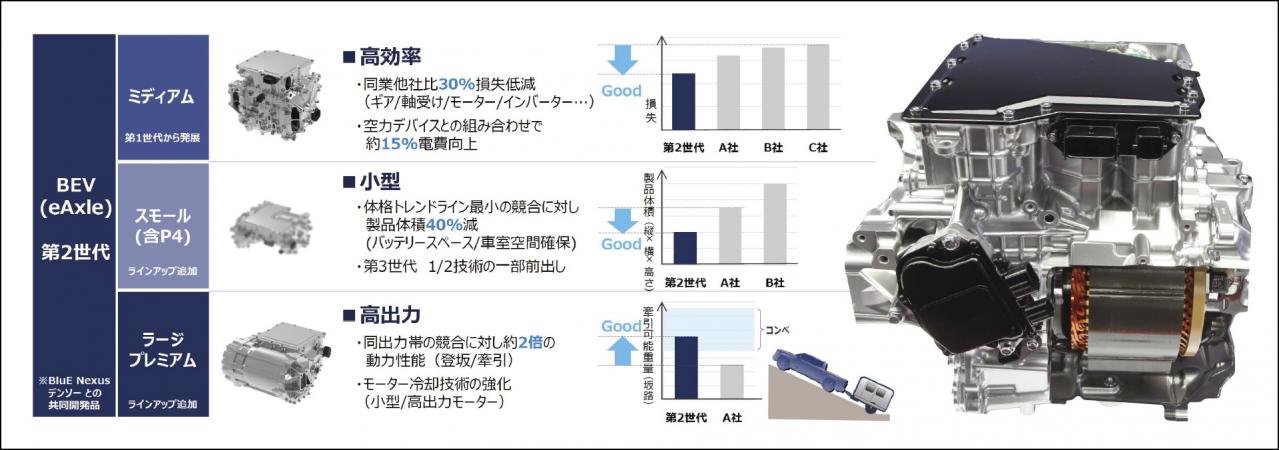

第2世代eAxleはその次のフェーズを狙い、出力/トルクの違いでスモール、ミディアム、ラージプレミアム、より俗っぽく表現すれば大中小の製品をそろえる。もちろん、技術進化によって効率を高めるし、求めやすくするために原価低減は図る。他社を圧倒する高効率化を果たし、航続距離の向上に結びつける。これと同程度に重要視しているのが、ラインアップを拡大して選択肢を増やすことだ。

第3世代eAxleは第2世代に対して出力が同等だと仮定すると、体積をなんと2分の1にする。社内では『2分の1アクスル』と呼んで開発に取り組んでいるという。すでに試作品はできており、クルマが走るレベルには達していて、「開発は計画どおり進んでいる」状況だという。

「第3世代の要素技術は目処が立ちつつあります。ただ、同じパワーで小さくするとどうしても音や振動の問題が出てきます。今の社会期待であれば製品化できるレベルですが、2025年以降に出すとなると、今より静かであることが求められるでしょう。そこまで想定するともう少し時間が必要になります」

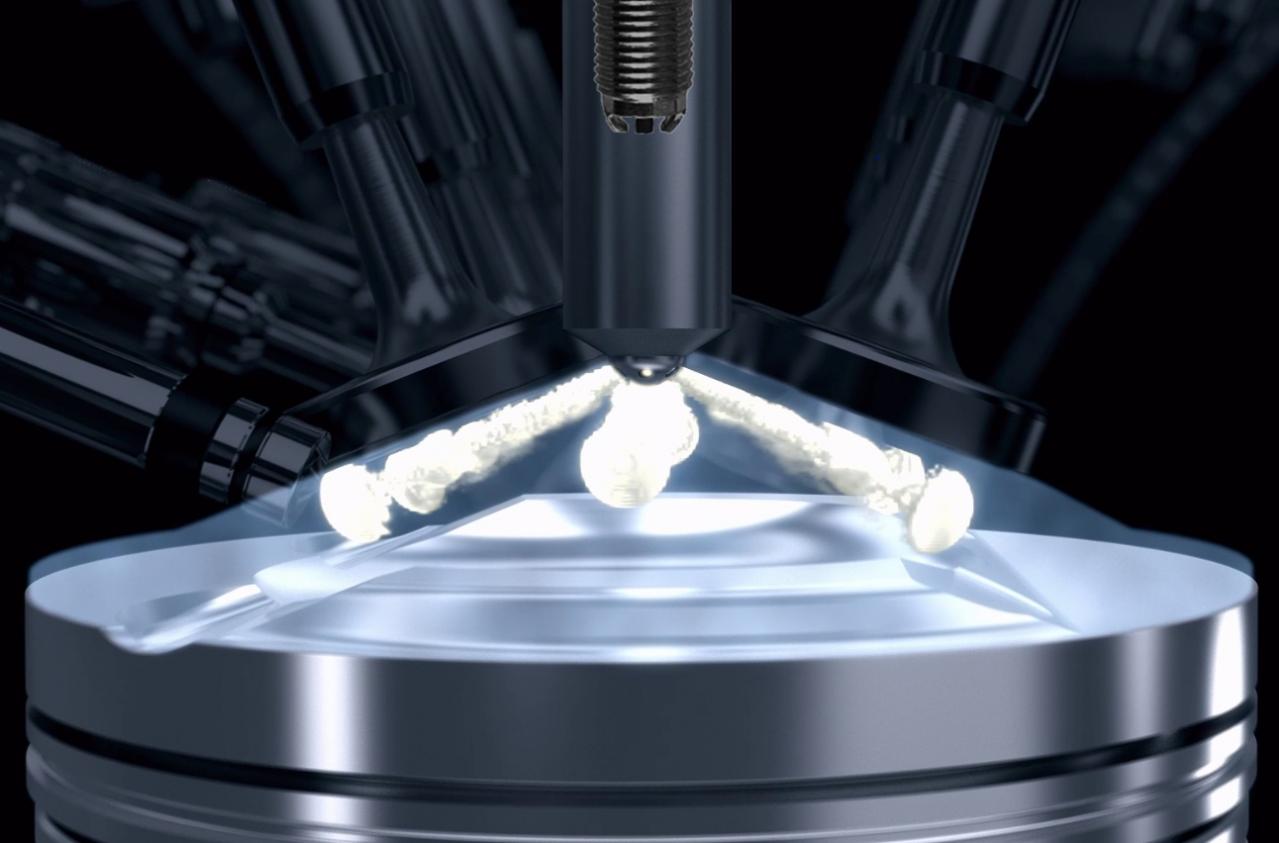

2分の1の体積を実現するブレイクスルー技術のひとつは、ギヤトレーン(減速機)だ。