EVにとっては"縁の下の偉大なる力持ち"インバーター【EVの基礎まとめ Vol. 3】

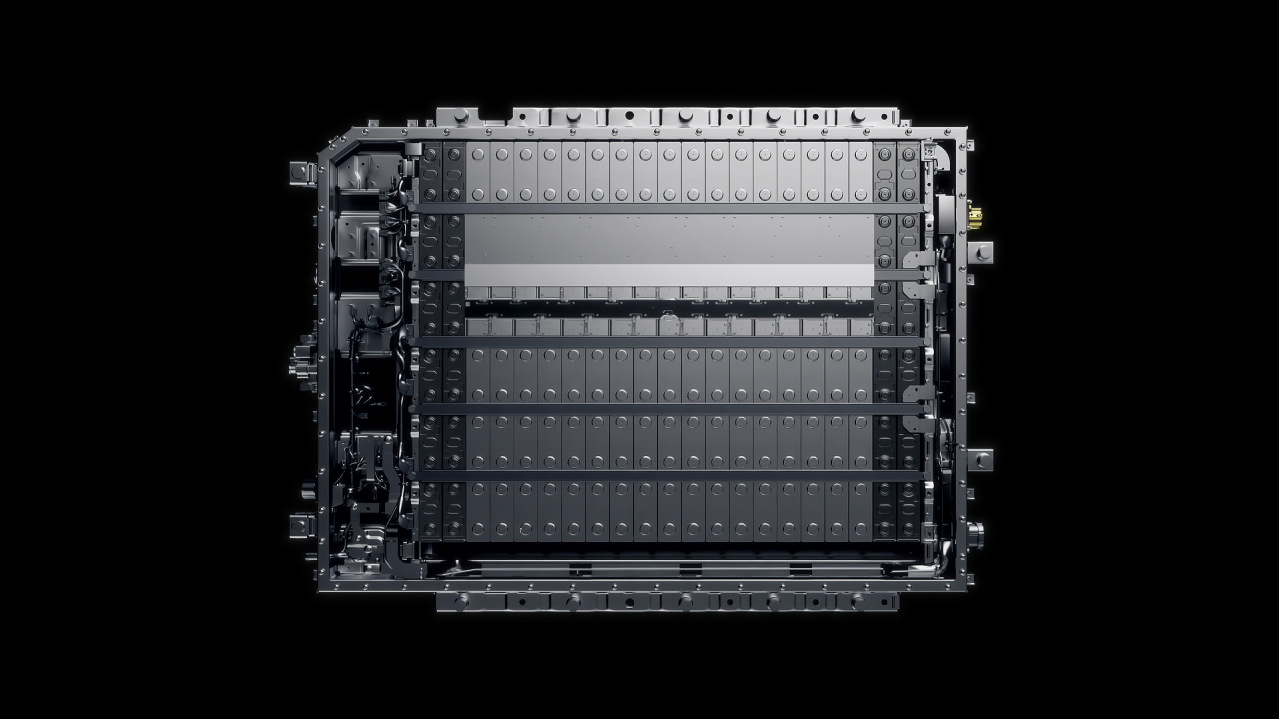

大量の電力を車載できるリチウムイオンバッテリーといえど、蓄えることのできる電気は直流のみに限られる。しかし、モーターには交流が必要不可欠。そこで活躍するインバーターについて、その構造と制御をMotorFan illustrated 192号(2022年10月)から抜粋してシンプルに紹介する。(情報は当時のもの)

TEXT:髙橋一平(Ippey TAKAHASHI)

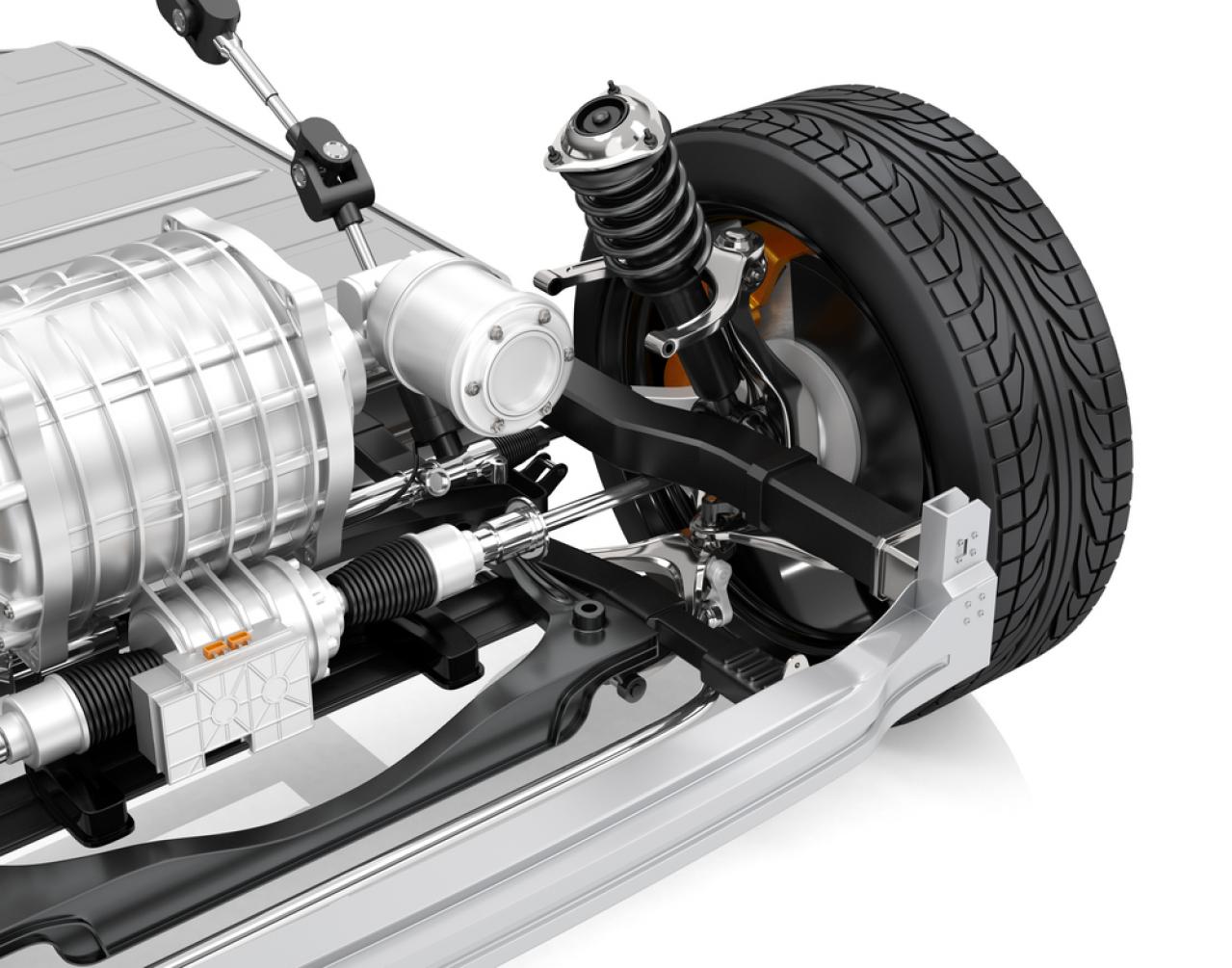

モーターの動作には交流の電気が必要。このことは世の中に存在するすべてのモーターに共通で、例外はないと思って間違いない。なぜならばモーターを動かすのは、N極とS極という二つの極性を入れ替えながらローターの周囲を回転する磁界と、ローターに備えられた永久磁石、あるいは電磁石との間で生じる相互作用によるものだからだ。しかし、モーター内部を見ればわかるとおり、そこにはローター以外の可動部品はない。つまり磁界の回転は機械的なもので作られるのではなく、電気的に生み出される。

そこで用いられるのが交流である。モーターケースの内側に並ぶコイル(これがステーターコイル)に順序よく交流電流を加えていけば、回転するように磁界が移動していく。その移動速度、つまり回転数を変化させれば、ローターの回転数もコントロールできるというわけで、その役目を担うのがインバーターである。

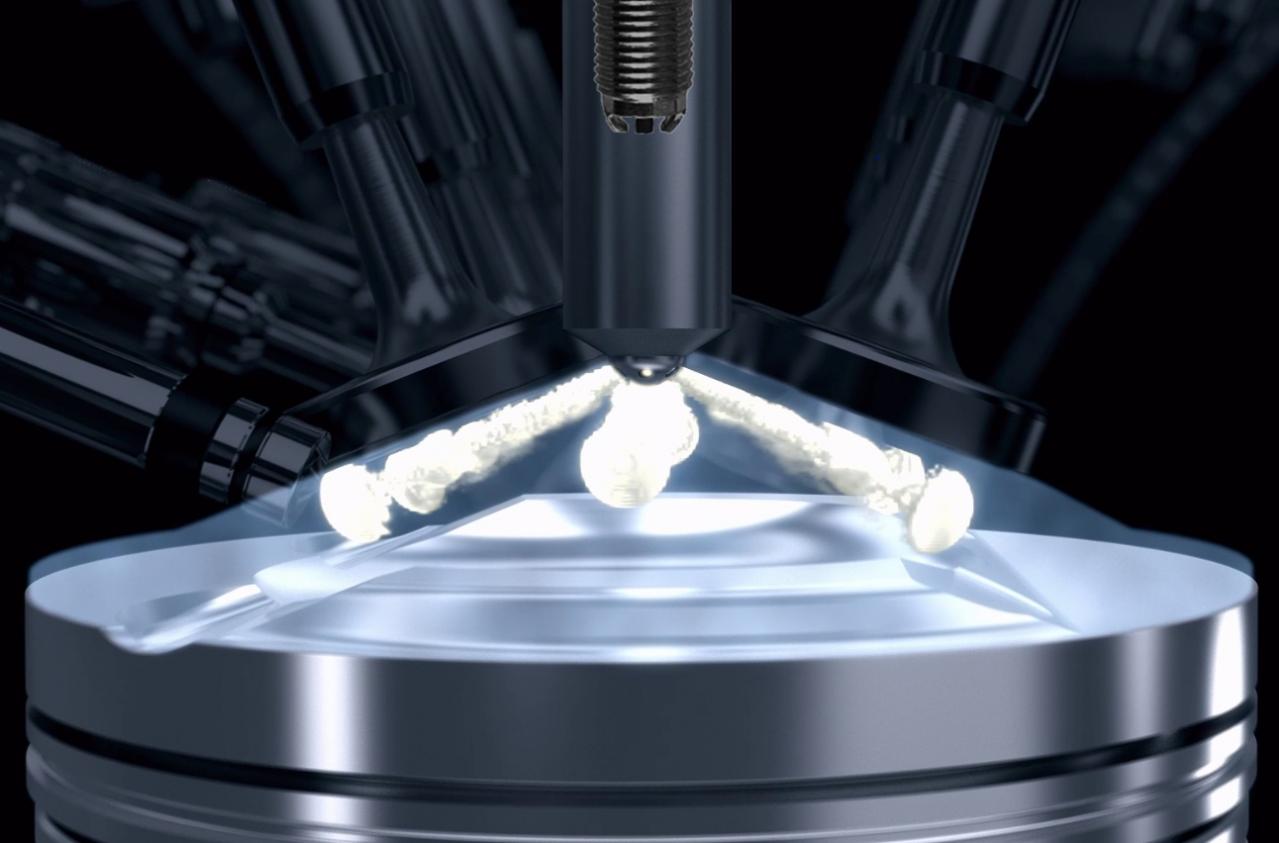

その電源は、もちろんバッテリーだが、当然のことながらバッテリーに蓄えることのできる電気のカタチは直流のみ。これをスイッチによって極性を入れ替えると同時に、交流の描くサインカーブも再現するというのがインバーターの役割であり目的だが、そこで用いられるのは機械的なスイッチではなく、パワー素子と呼ばれる半導体。いわゆるトランジスターの一種。現在の主流はIGBTと呼ばれるものである。

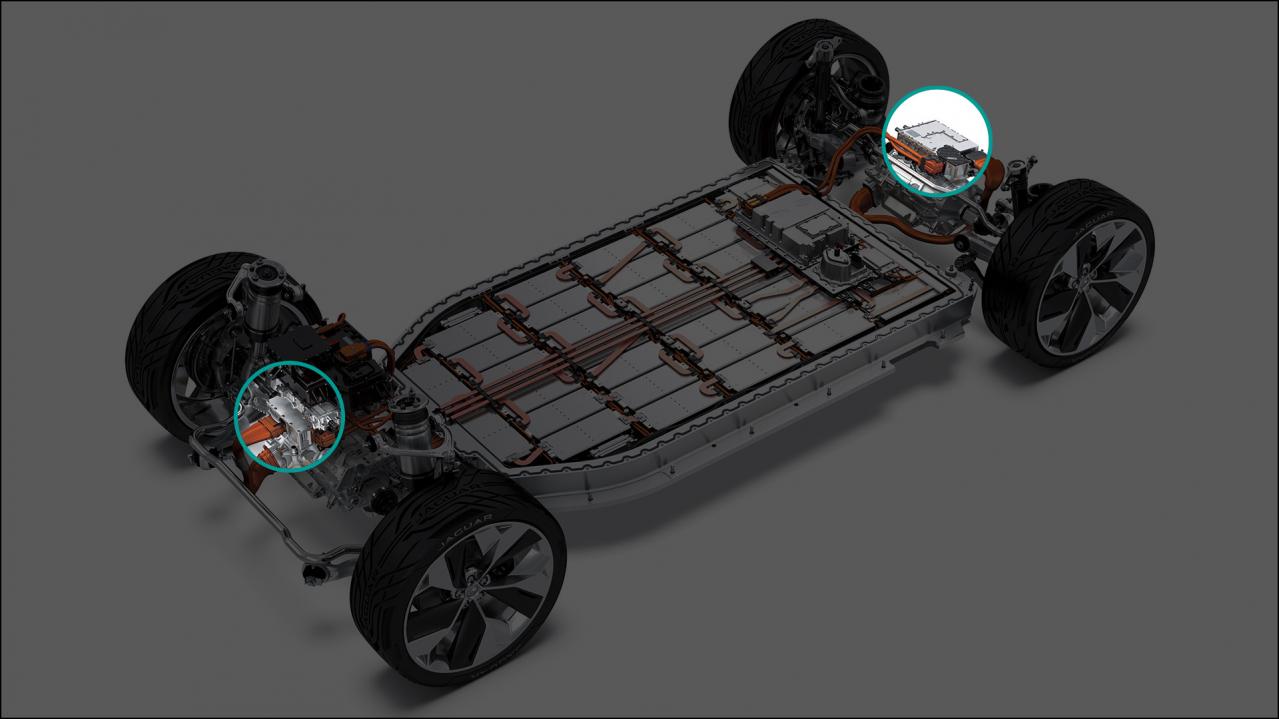

電動駆動におけるインバーターの役割

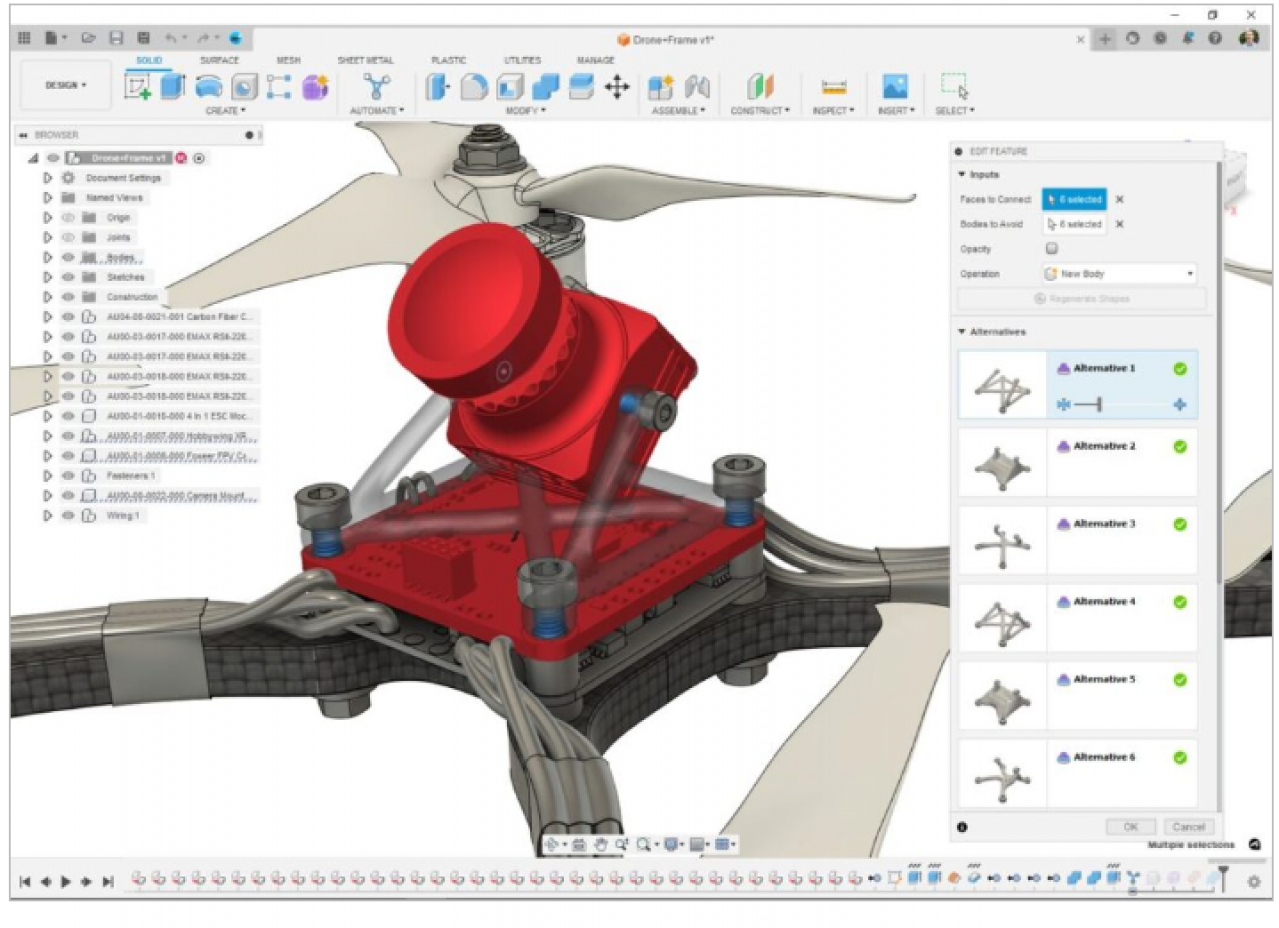

三相交流同期モーターであれ、誘導モーターであれ、車両駆動用モーターには三相交流電源が必要だ。下に示すのは日産リーフのインバーターで、上側から出ている2本の端子がバッテリーに、下側の3本はモーターに接続される。バッテリーの直流は極性が固定された静的な電流であるのに対し、三相交流はそれぞれが120度ずつずれた位相のサインカーブ3本から成り、常に極性が入れ替わるという動的な電流。前者から後者への変換がインバーターのおもな役目だ。