全固体電池?バイポーラー電極?電気自動車(EV)の生命線、バッテリーをおさらいする【EVの基礎まとめ Vol. 1】

EV(電気自動車)の性能が実用に耐えるレベルに達し、本格的な普及が始まった2000年代後半から現在に至るまで、その進化を支えてきたのがリチウムイオンバッテリー。その構造と制御について、MotorFan illustrated 192号(2022年10月)から抜粋してシンプルに紹介する。(情報は当時のもの)

TEXT:髙橋一平(Ippey TAKAHASHI)

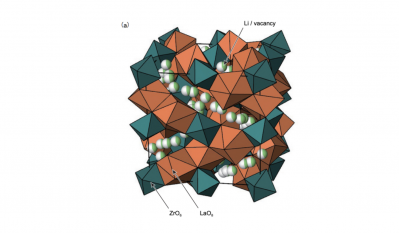

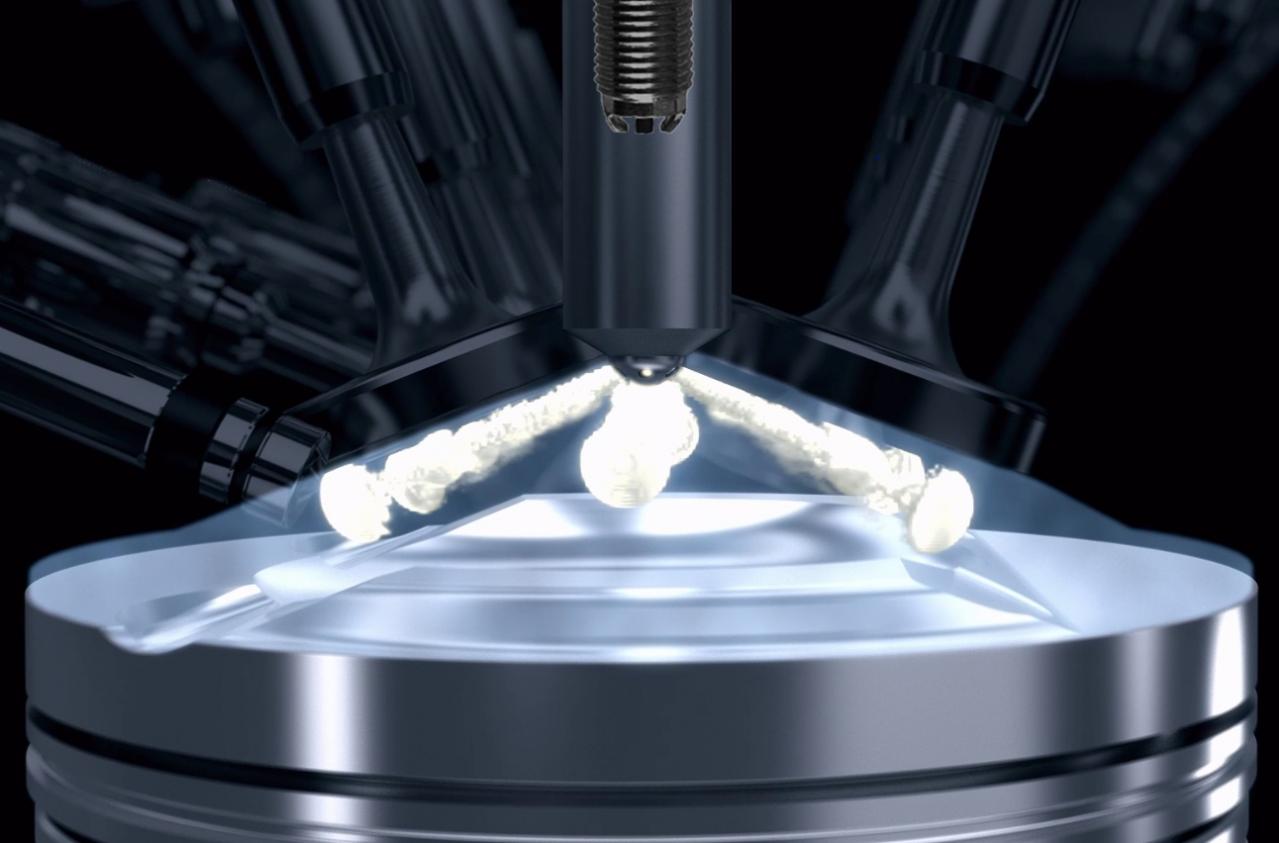

EVの走行に必要な電力量を、実用的なレベルで車載可能とするエネルギー密度をもつ電池は、いまのところリチウムイオンバッテリーを除いてほかにない。多くのバッテリーと同様に電解液という液体を利用しており、製造された瞬間から劣化が進むという、いわば“生モノ”。リチウムイオンは電解液に有機溶媒を用いていることで、高い電位(電圧)まで電気分解を起こしにくいという特徴があり、それゆえに定格3.7Vという電圧と、高いエネルギー密度を実現しているのだが、高温になると定格電圧であっても電気分解を引き起こす。

しかも一旦電気分解を起こしガス化してしまうと元には戻らない。そのため、リチウムイオンでは入出力電力からセル温度まで、さまざまな要素をモニターしながら、電解液の電気分解のような反応が起きないよう緻密に管理される。

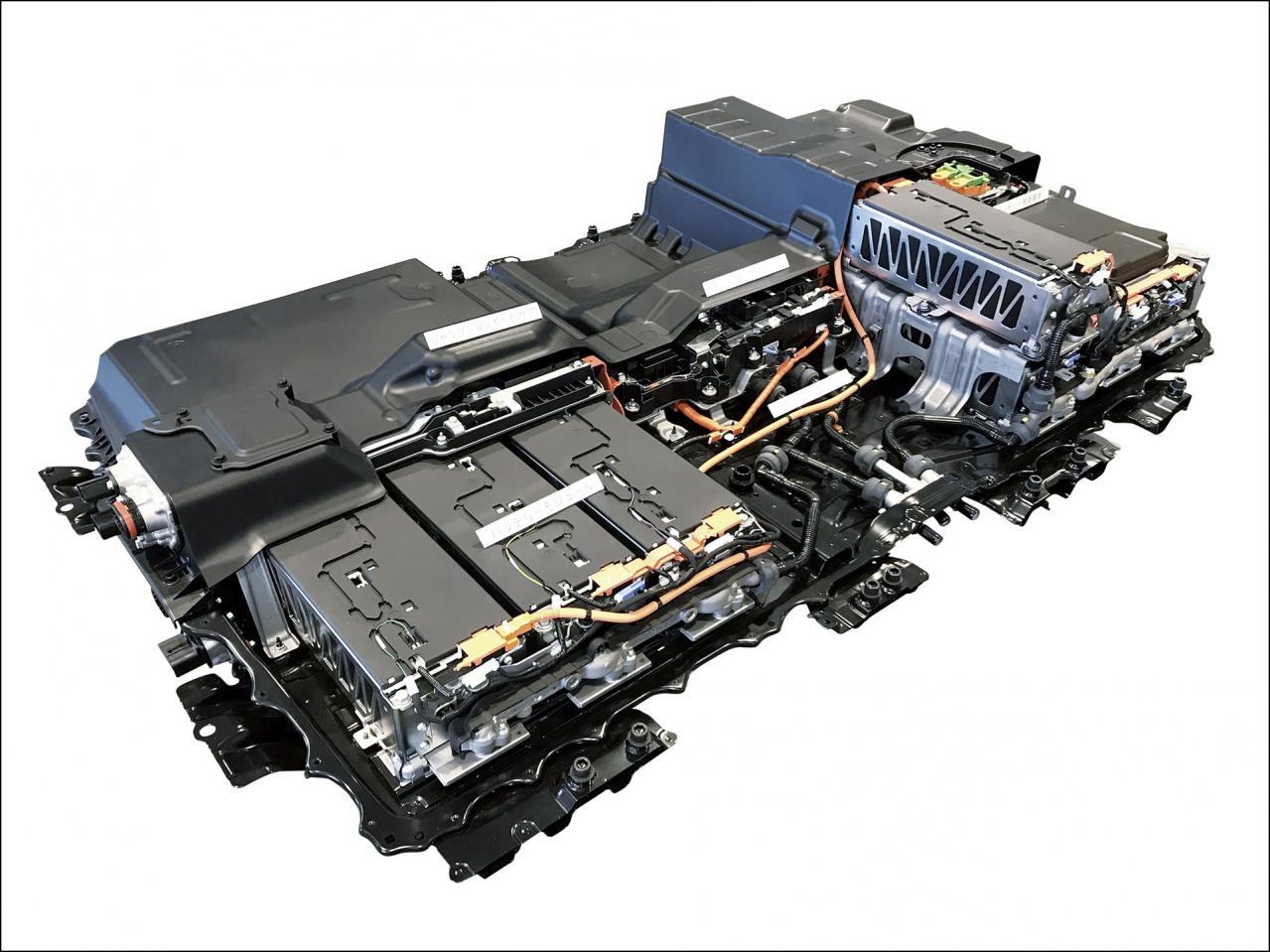

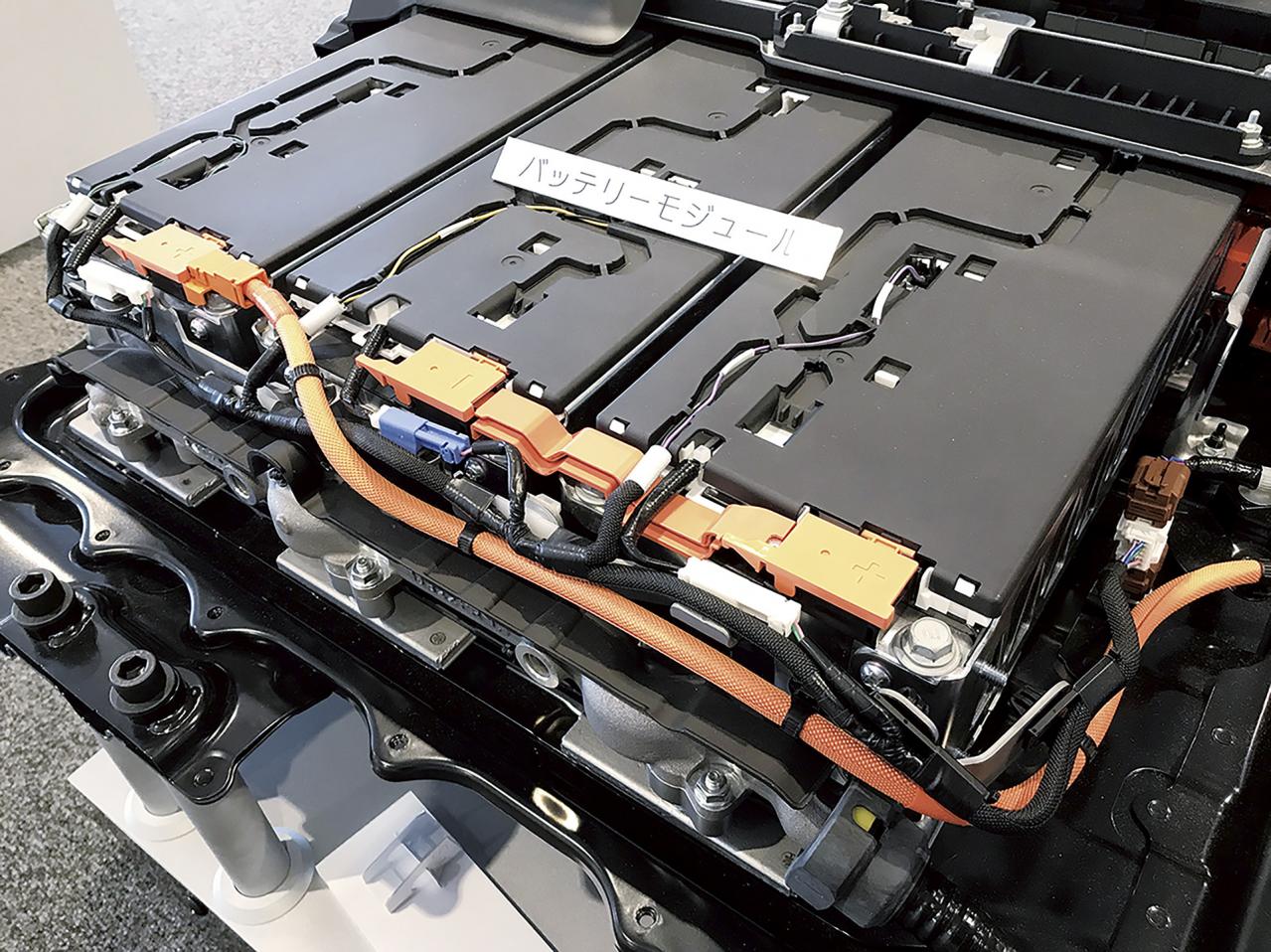

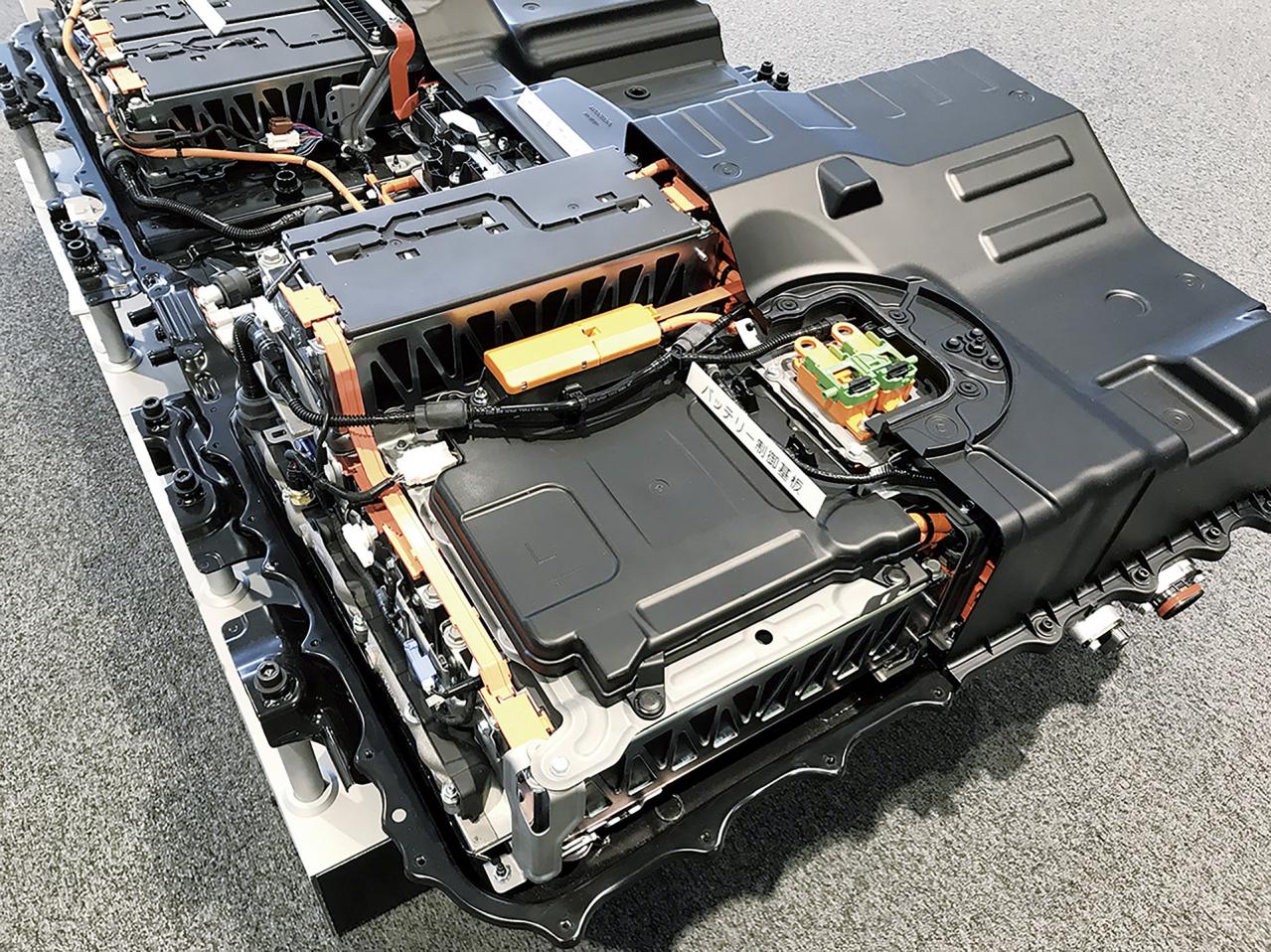

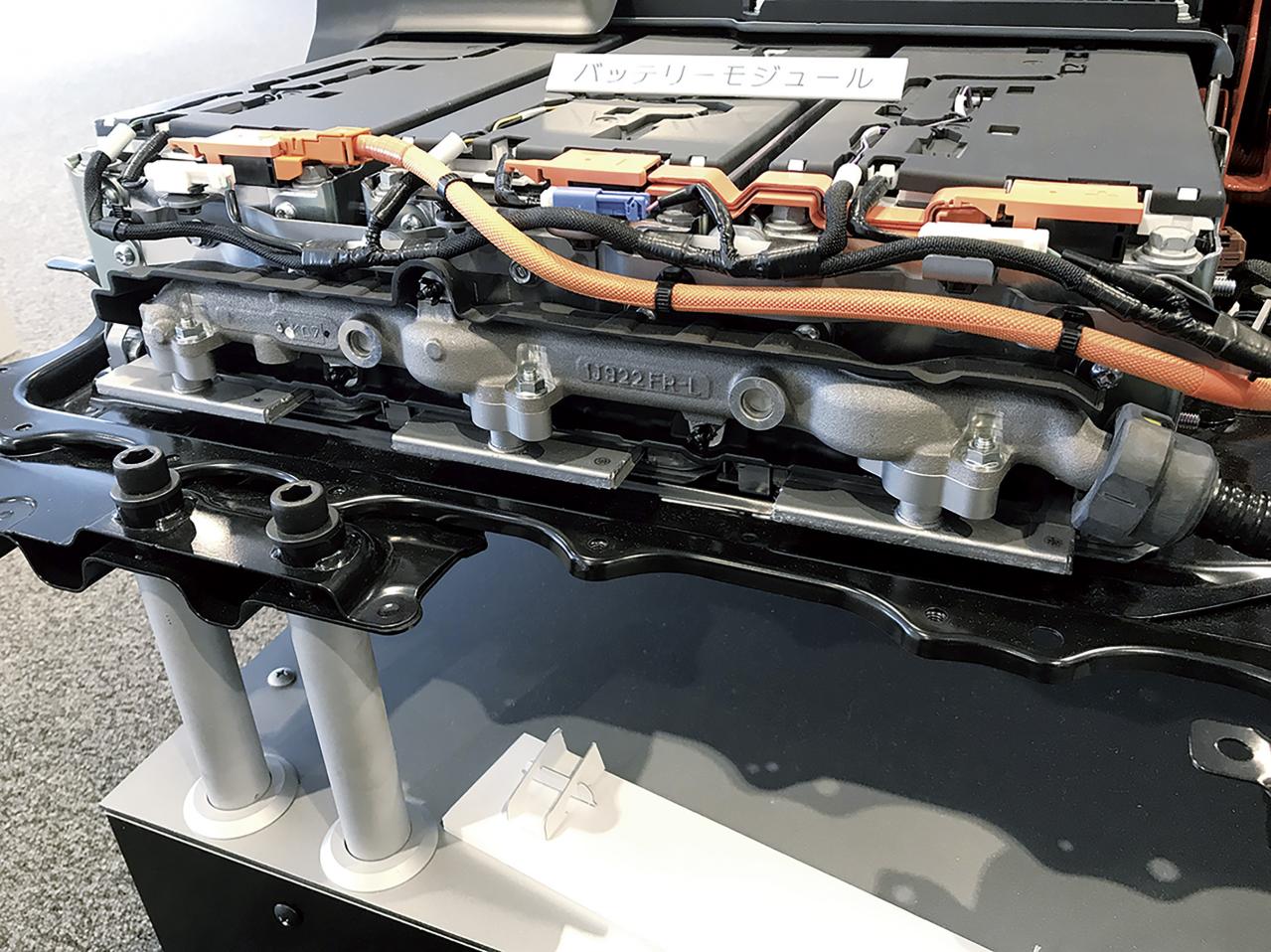

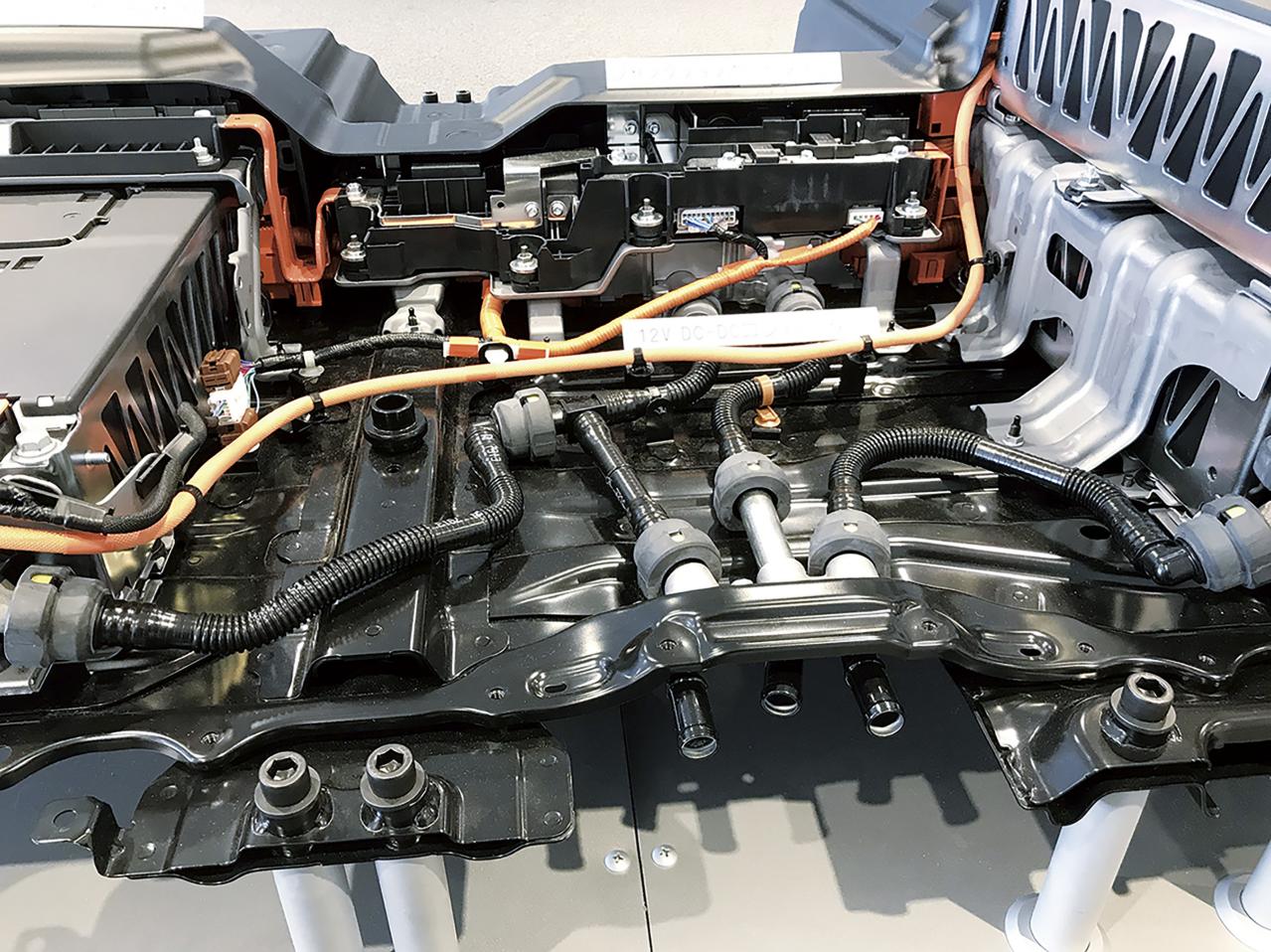

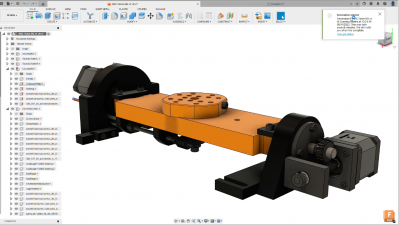

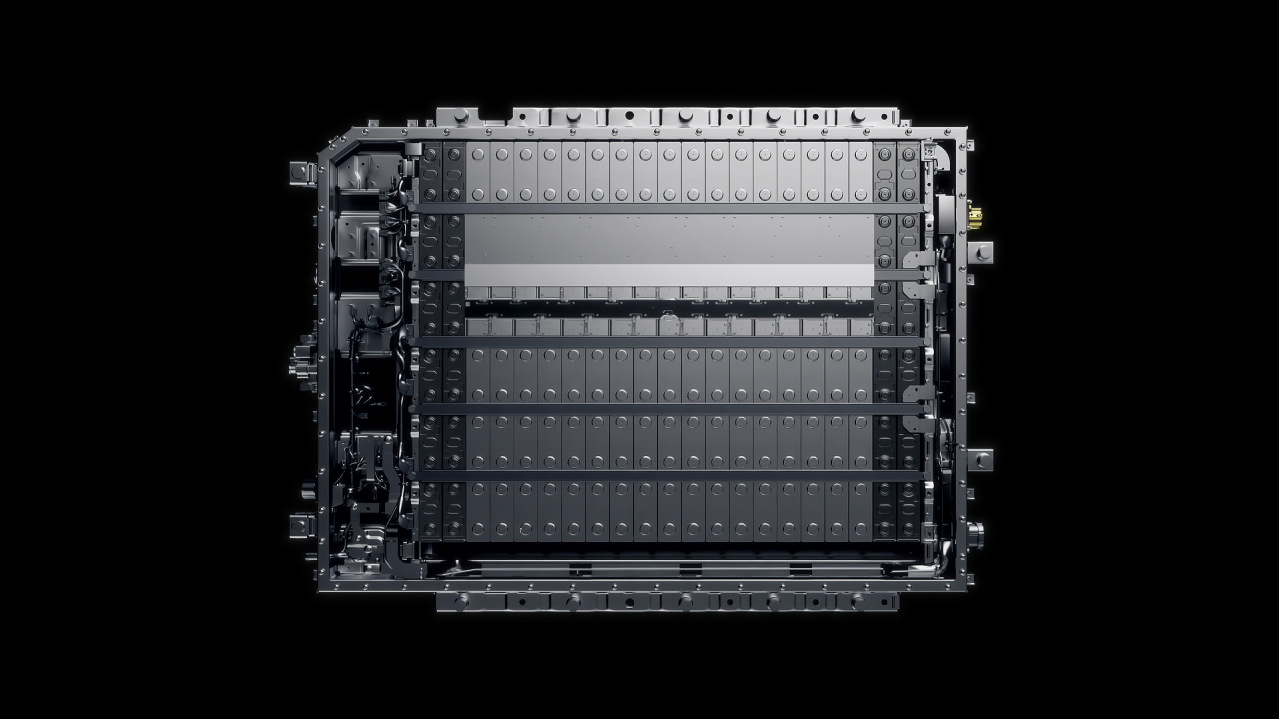

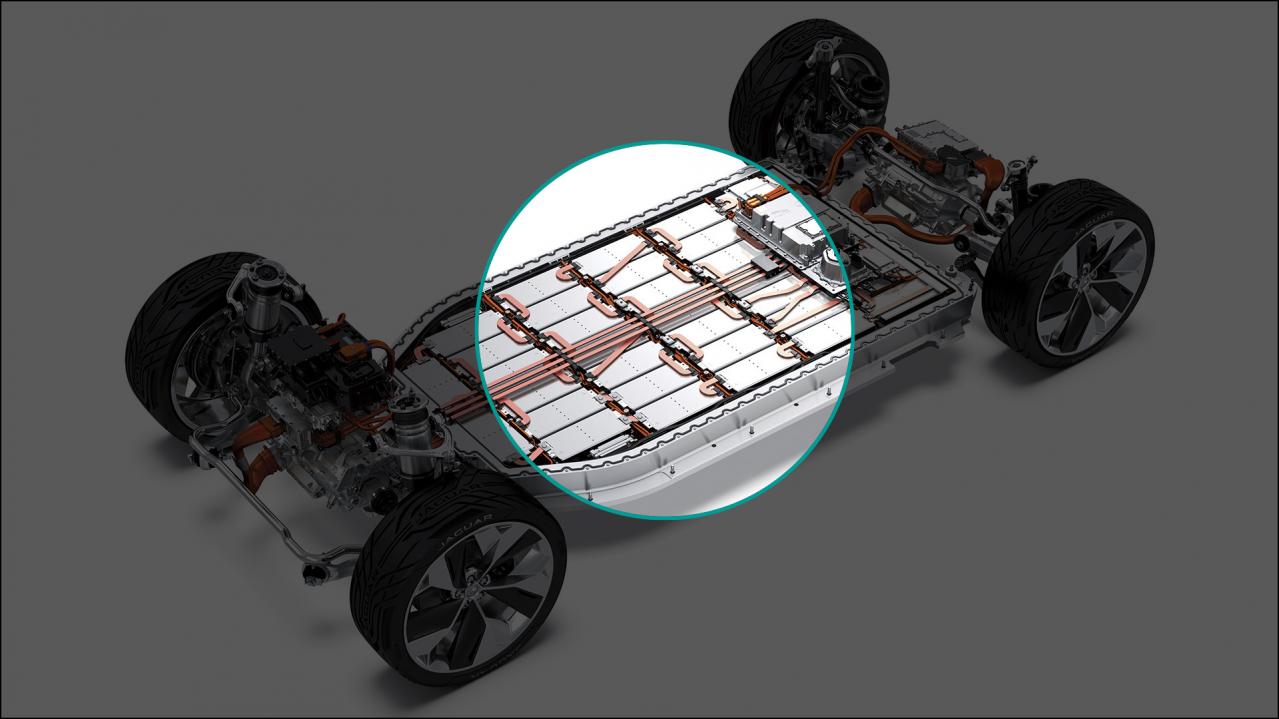

車両駆動用バッテリーの構造

下に示すのはホンダ・クラリティPHEVのバッテリーユニット。バッテリーはPHEV用のものだが、そのほかの構造的なものについてはBEV用のそれと共通。総電力量についても17kWhであり、BEVなみと言って良いレベルだ。

VDA2と呼ばれるパナソニック製の角型セル(27.3Ah)を64直列×2並列、合計168個を接続することで、ユニットとしての総電圧は310.8Vとなっている。セルの冷却は水冷式で、専用のウォーターポンプとラジエーターをもつ。