世界が変わる将来技術|全固体電池というインパクト

東京工業大学 一杉教授の進める界面制御技術

EVに搭載すれば「航続距離が2倍になる」「10分で急速充電できる」「価格が半分になる」などと喧伝されている全固体電池。そうした潜在性能を秘めているのは理論的には間違いないが、果たして実用化できるのか。全固体電池の基礎を理解し、開発状況と直面している問題を明らかにしよう。

TEXT:安藤 眞(Makoto ANDO)

目次

「リチウムイオン電池(LIB)に代わる電気自動車(EV)用電池の本命」と目されている全固体電池(Solid State Battery=SSB)。期待値は日に日に高まっているが、本当の姿はどのようなものなのか。前半はまず、全固体電池“超”入門編をお届けしよう。

最初に「全固体」という部分。鉛電池には電解液として希硫酸が使用されているのはご存じの通りだが、たとえばマンガン乾電池を分解したことのある人は、中には鉛筆の芯を太くしたような棒と黒い粉が詰まっており、全部が固体でできていると思った人もいるのではないか。

ところが黒い粉(正極材の二酸化マンガン)には、電解質として塩化亜鉛や塩化アンモニウムの水溶液が含浸されている。過放電した際に発生する液漏れの正体がこれで、マンガン乾電池も「全部が固体」というわけではない(注:アルカリ乾電池の電解液は、強アルカリ性の水酸化カリウムなので、分解は危険をともなう)。

このように、身近にあるほとんどの電池は液体の電解質を使用するタイプで、これを固体にしたのが、全固体電池である。

ただし全固体電池も、電解液式のLIBと同じように、正極材にリチウム金属酸化物を使用しており、「正負極間でリチウムイオンをやりとりして充放電を行なう」という点では、リチウムイオン電池と変わらない。本来なら“固体電解質型リチウムイオン電池”と呼ぶべきものなのだ。

電池のエネルギー密度は、正負極材に何を使うかでほぼ決まってしまい、単に電解質を固体にしただけでは、性能は大きくは変わらない。では、なぜ電解質を固体にしたいのか。

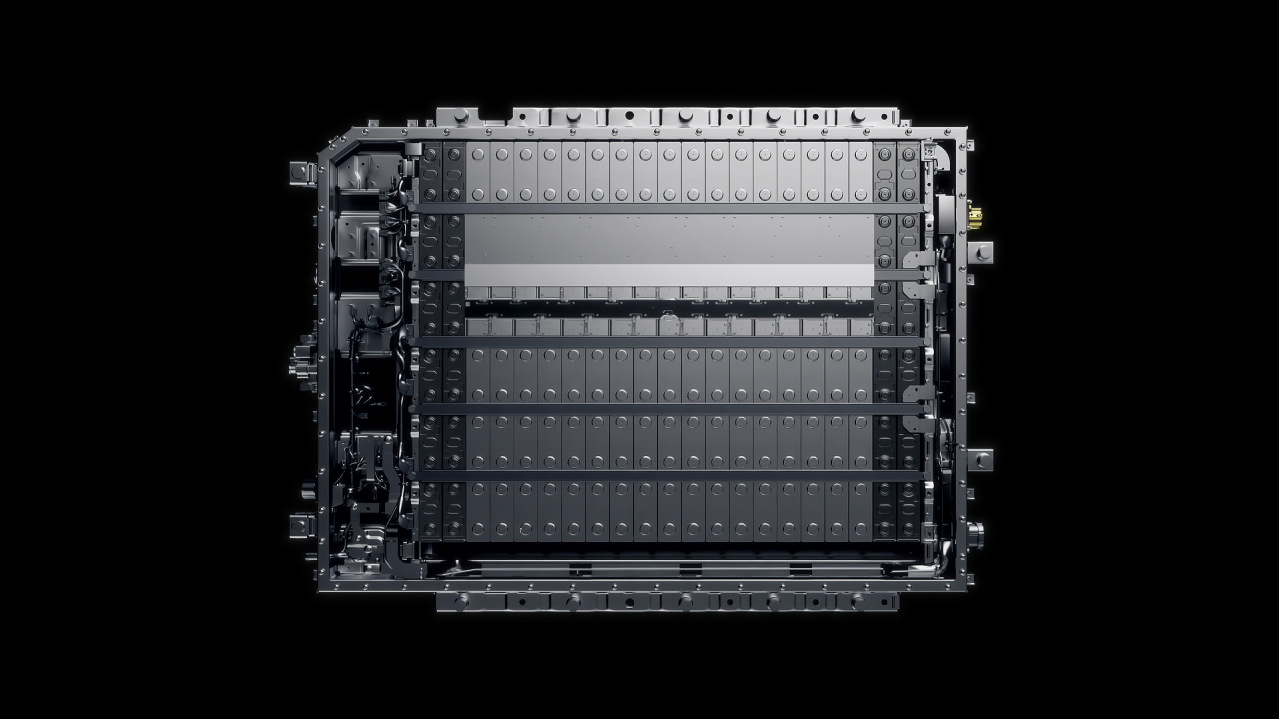

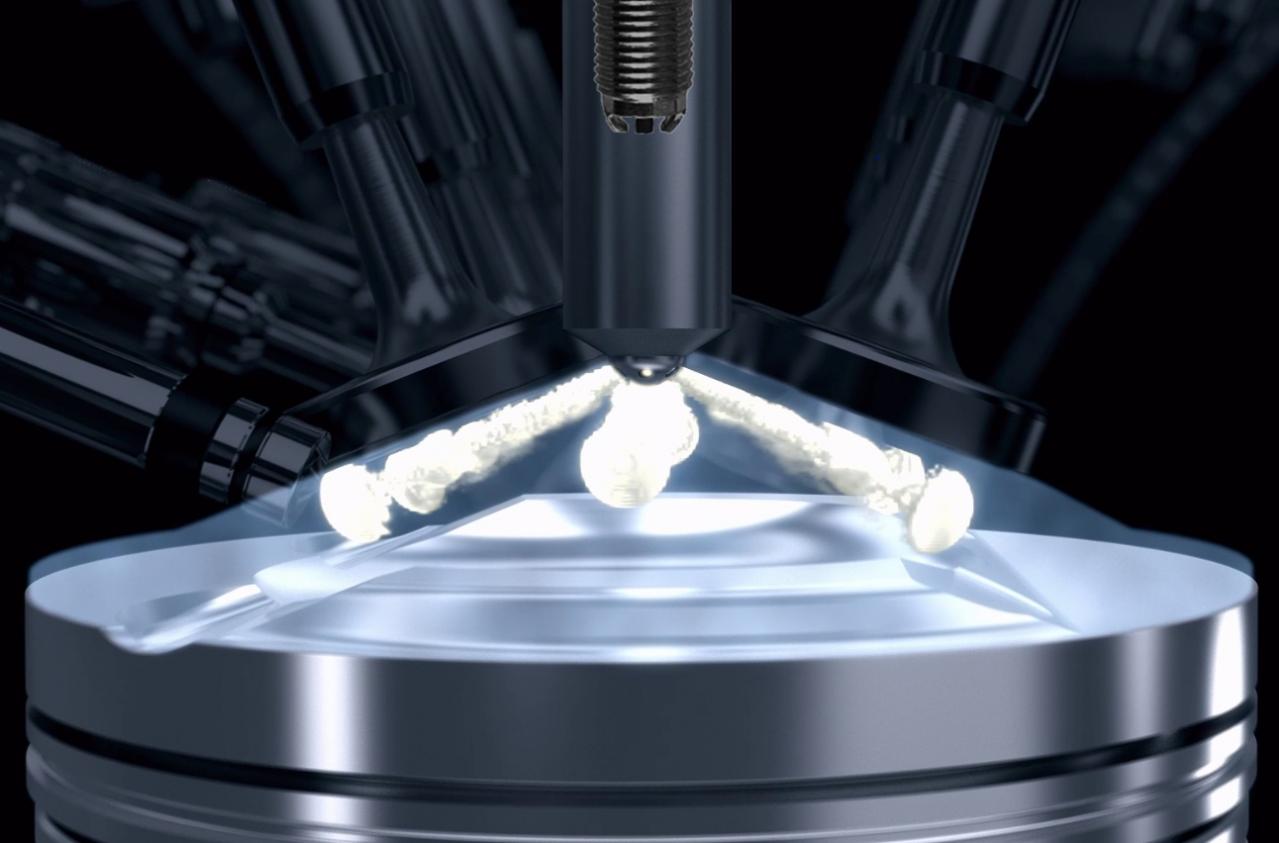

LIBは、電解液に可燃性の有機溶媒を使用している。イオン伝導率の点では水溶液系のほうが優れるが、水は電位差が1.23Vを超えると電気分解が始まる。LIBの電圧は3.7Vに達するため水溶液は使えず、やむなく有機溶媒を使用しているというのだが、有機溶媒は強可燃性。異物の混入による内部短絡や、破損時の漏出によって容易に燃える。それをクルマに搭載するには、衝突時にも破損させない強固な保護構造が必須となるが、固体電解質にはそうしたリスクがないため、特別な保護構造が必要なくなる。

しかも、セルごとに溶媒を密封する必要がないため、複数の電極材と電解質を積層できる。

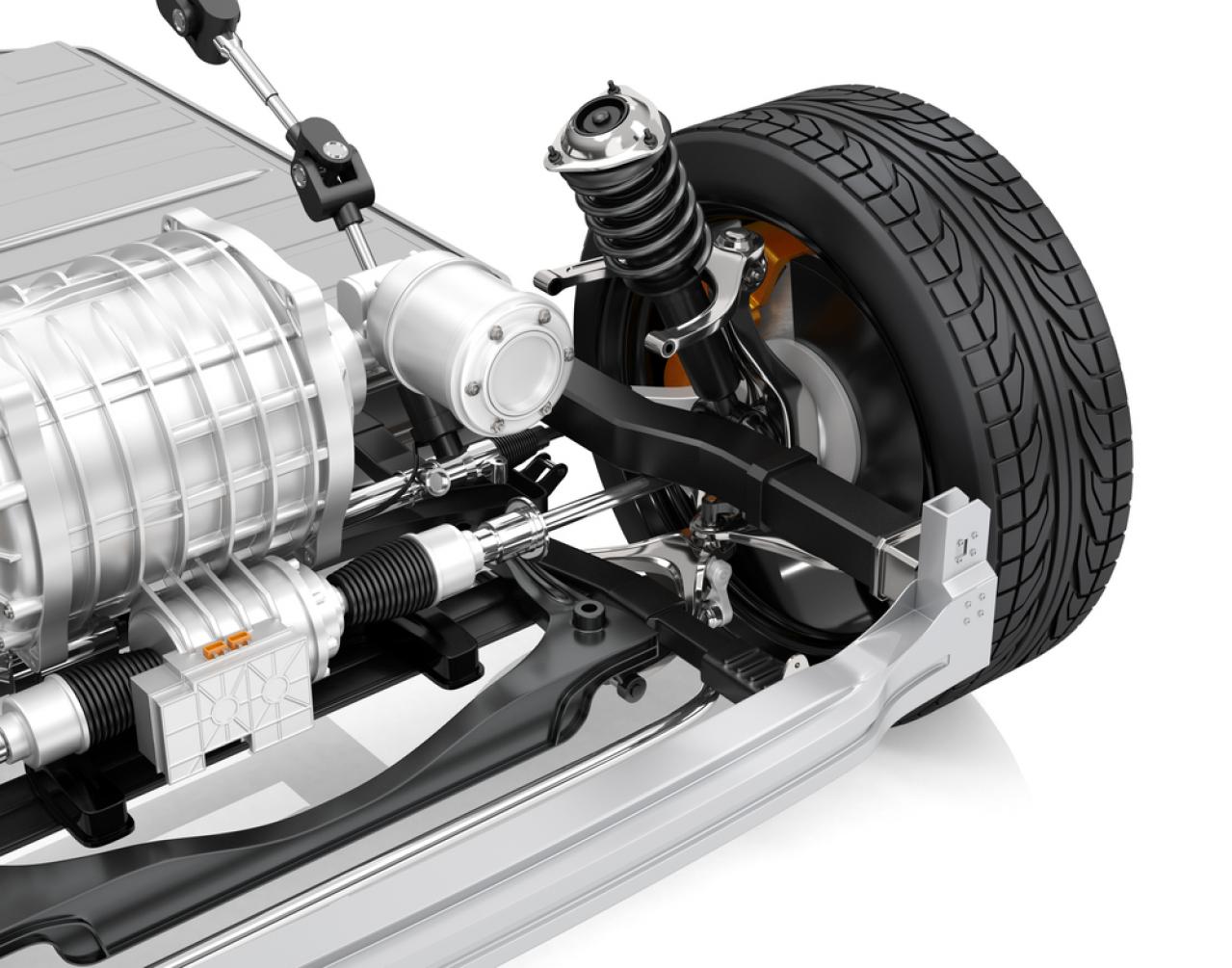

EVに使用する場合、セルごとにケースに入れた物を並べる必要がなくなるため、ユニットとしてのエネルギー密度を高めることができる。

全固体電池とはなにか

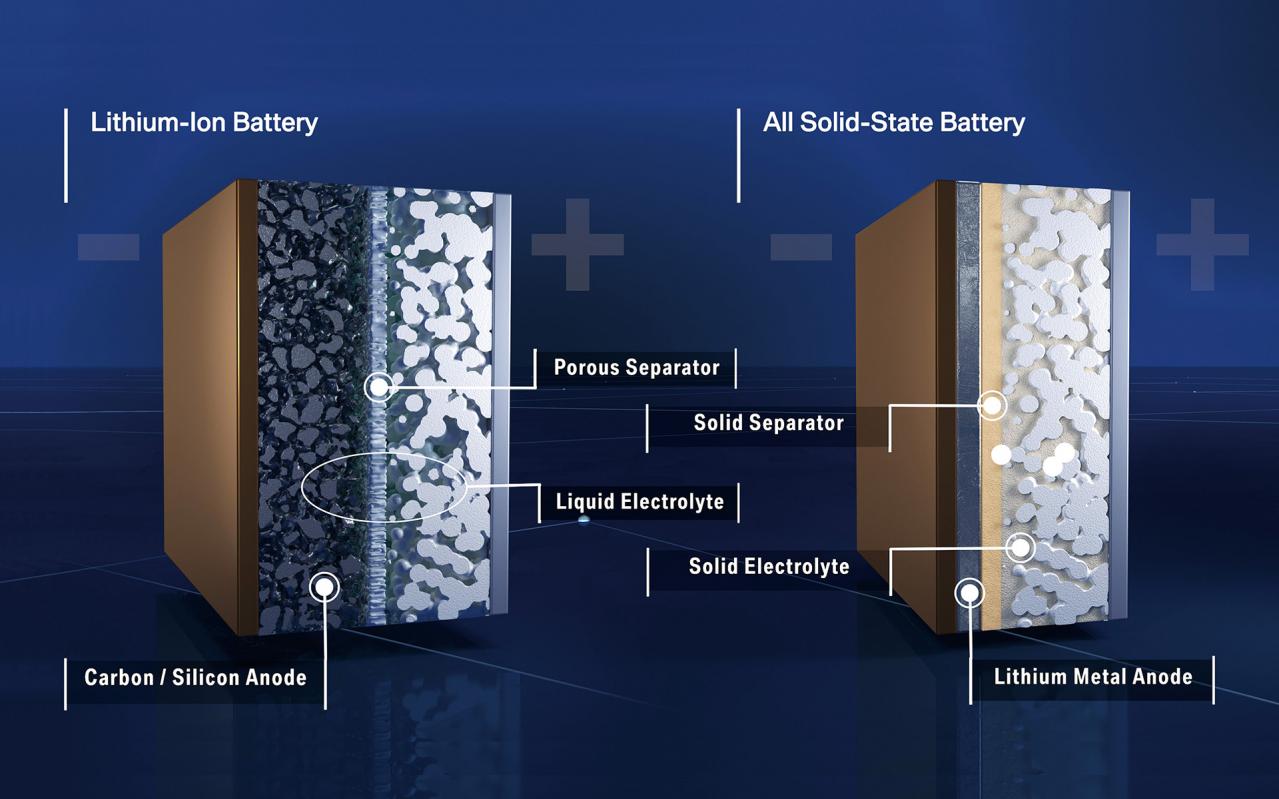

左がLIBで、右がSSB。LIBは正極にコバルト酸リチウム(LiCoO2)などのリチウム金属酸化物を、負極にカーボンやグラファイトを使用し、電解質としてエステル系やエーテル系の有機溶媒を使用。正負極材が触れ合わないよう、多孔質化したポリマーのセパレータで両者を分離している。対するSSBは、正極にはLiCoO2や、より電位の高いリチウム金属酸化物を、負極には金属リチウムを使用し、電解質としてLLZO(Li7La3Zr2O12)などの酸化物や、Li10GeP2S12などの硫化物を用いる。電解質が固体なので、正負極材が触れ合う心配がなく、セパレーターは不要。(FIGURE:BMW)