【海外技術情報】フランス国立科学研究センター(CNRS):CO2分離回収技術はカーボンニュートラル実現の鍵なのか?

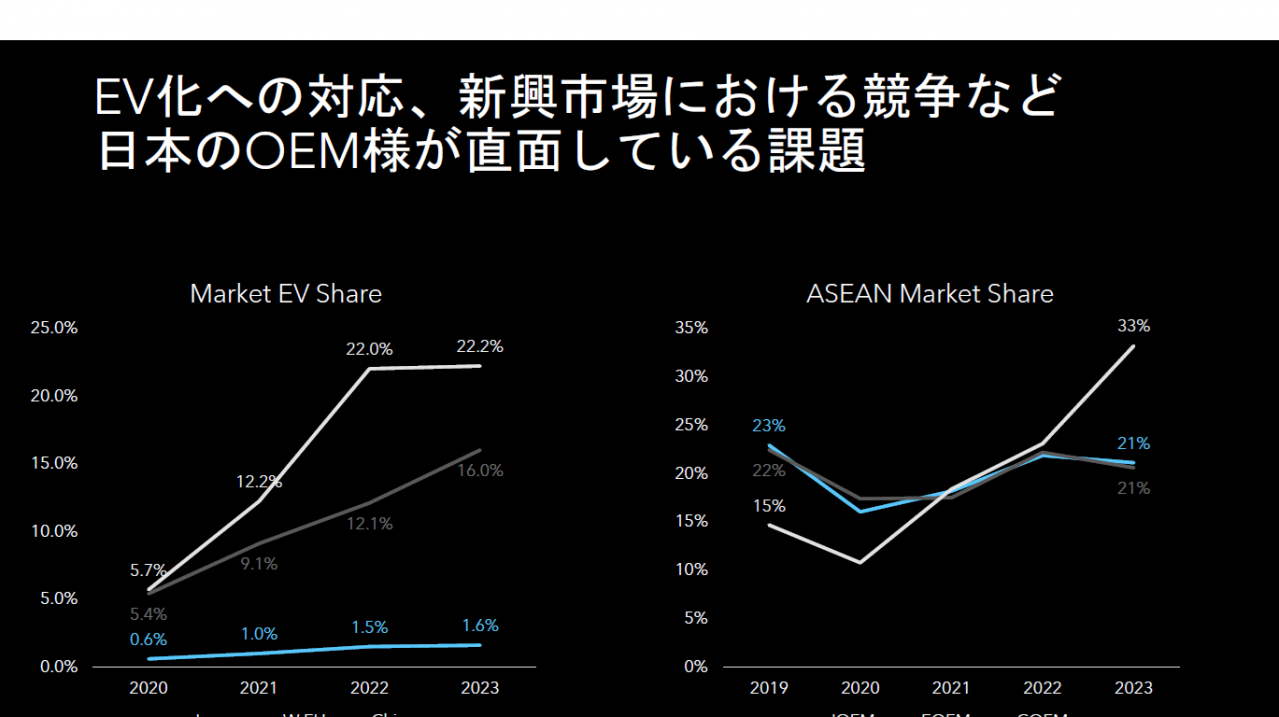

昨春開催されたG7サミット(広島)にあわせた自工会による記者会見で、豊田章男会長は「敵は炭素だ」と述べた。これはEV偏重に警鐘を鳴らすものだ。電源構成、ライフサイクルアセスメント、自動車メーカーの事業継続性、そしてドライバーの利便性を考慮すれば、HEVやPHEVの生産継続は必須であり、水素や合成燃料の活用も視野に入る。

カーボンニュートラル実現の敵が炭素だとすれば、CO2分離回収技術(CCS)も有効な手段になる可能性があるとして、世界中で検討されている。今回は、フランス国立科学研究センターが発信したニュースを翻訳・要約してお届けしよう。欧州委員会は、二酸化炭素回収・貯留(CCS)が気候変動との戦いで重要な役割を果たすと断言した。しかしCCSは機能するのか?どの程度普及しているのか?普及に立ちはだかる障害は何なのだろうか?

2024年2月、ヨーロッパにおける産業用炭素管理に関する大まかなガイドラインを定めた欧州委員会の報告書が公開された。その中心的メッセージの一つは、地球温暖化を1.5℃に抑えるには、二酸化炭素回収・貯留(CCS)に頼らざるを得ない、ということであった。欧州委員会は、CCSは2040年までに大気中から年間約2億8,000万tの二酸化炭素を除去し、それは2050年までに約4億5000万tに増やすことができる、とした。しかしEUのCCSへの依存は少々危険である。CCSの普及には、多くの障害が存在している。

残留排出物を捕捉する

2050年にカーボンニュートラルを達成するために、IPCCは2つの主要な解決策に注目している。1つは、エネルギー消費を削減し、エネルギーをより効率的に使用し、化石資源をゼロカーボンエネルギー(太陽光、風力、原子力、潮力)に置き換えること。2つ目が、産業排ガスや空気から二酸化炭素を除去すること、だ。後者の選択肢は軌道に乗っていない。現在稼働している最大の施設でも、年間4,000tの二酸化炭素しか回収できていない。

ここでセメント工場からの二酸化炭素排出をみてみよう。排出される二酸化炭素の1/3は化石燃料の燃焼によるものだが、残りの2/3はセメントの主原料である石灰石の熱分解により生成される。これらの残留排出物は、海洋、森林、泥炭地などでの生化学的プロセスを経て、天然炭素吸収源により捕捉される。しかしこれらの生態系は、すでに膨大な量にある二酸化炭素放出の半分強しか捕捉していない。

さらに、気候変動が加速することで炭素吸収源の有効性が低下するリスクもある。特に、火災、干ばつ、都市開発などの人工開発による自然および半自然土地の喪失により炭素吸収源の表面積が縮小すると、その効果が薄れる可能性がある。だから人工的に二酸化炭素を捕捉する必要があるのだ。

「天然の炭素吸収源は2050年までに残留排出量を80%削減できるが、残りの20%についてはCCSが不可欠になると、ほとんどの専門家が考えている」とCCS研究に携わるジオリソース研究所の教授、ジャック・ピロノン氏は語った。

CSSとは排出された二酸化炭素を地中に埋める技術

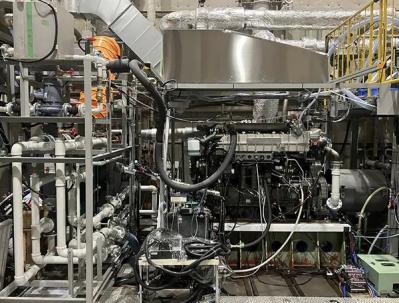

CCSでは、煙突から排出される排気ガスに含まれる二酸化炭素を捕捉して、地中に貯蔵する。実際には、CCSには、二酸化炭素の捕捉、輸送、貯蔵という3つの主要な段階があり、いずれも特定の技術に基づいている。

現在、二酸化炭素の捕捉には3つの主なアプローチがある。「最も成熟しているのは、燃焼から生じる排ガスから二酸化炭素を抽出することを目的とする燃焼後法です。これは石油およびガス業界で1世紀にわたって使用されてきました」と、IFP Énergies Nouvelles(フランス石油研究所)の設計プロセスエンジニアである フローラン・ギロー氏は説明した。このアプローチでは、二酸化炭素はアミンベースの溶剤に吸収される。

2つ目のアプローチは燃焼前回収。燃料が燃焼する前に二酸化炭素を除去する。これは可燃物を一酸化炭素とその他のガスからなる合成ガスに変換し、次に蒸気を注入してエネルギー源の一部を二酸化炭素に変換し、水素を追加生成することで行われる。

3つ目のアプローチである酸素燃焼による二酸化炭素回収は、燃焼を必要とする工業プロセス中に、燃料を燃焼させるために空気の代わりに純粋な酸素を使用する技術。「これにより、二酸化炭素と水蒸気以外はほとんど何も含まない排ガスが生成され、簡単に分離できます」と、ギロー氏は説明した。

石油・ガス田のリサイクル

回収した二酸化炭素を輸送するには、ガスを液化して容積を減らし、パイプライン、船、列車、トラックで貯蔵場所まで運ぶ。その次が貯蔵段階であり、深部塩水帯水層(飲用に適さない塩水で飽和した多孔質で透水性の岩石層)、枯渇した油田やガス田、玄武岩やペリドタイトなどの火成岩など、800メートル以上の深さにあるさまざまな地下構造物で実行される。

既存の油田やガス田の活用は、既にある油井から二酸化炭素を注入できるため、最も容易な選択肢だ。石油業界では数十年にわたり石油回収強化法を採用してきた。炭化水素の粘性を下げて回収を容易にするために、二酸化炭素を貯留層に注入するプロセスのことだ。CSSで活用できる塩水帯水層は膨大だ。IPCCによると、今後数世紀にわたって排出されるすべての二酸化炭素を貯蔵するのに十分であるという。

CCSの大規模導入

CCSは新しい技術ではない。

「1990年代以降、ヨーロッパは膨大な数のパイロット研究プロジェクトを支援してきた」と語るのは、2010年代初頭に世界初の二酸化炭素回収、輸送、貯留の統合産業チェーンの評価に協力したピロノン氏。この統合産業チェーンは、フランス南西部のラックにある TotalEnergiesの工業地帯で開発されたパイロットプラントである。

現在、統合産業チェーンのCCSプロジェクトは41件ある。さらに、ヨーロッパ初の商業輸送および貯留計画が間もなく開始される。ノルウェーの ノーザンライツサイトは、2024年から年間150万tの二酸化炭素を北海の下に貯留し、2026年からは500万tに増やすことを目指している。

一方で、世界中で毎年回収される二酸化炭素は約4,500万tに過ぎないが、カーボンニュートラルを達成するには、その50~100倍の量を回収する必要がある。それにはCCSの大規模導入が必要になる。2050年までに年間1,500万~2,000万tの二酸化炭素を貯留することを目標とするフランスでは、(必要なサイトの数は施設の容量により異なるものの)、ノーザンライツサイトの貯留量を例にとると、同タイプの施設が約10か所必要になる。輸送インフラと、それらを一時貯蔵する必要もある。しかし残念ながら、CCSの大規模導入には、多くの障壁が存在している。

2021年、フランスのポー大学TREEエネルギー・環境移行研究所の教授であるザビエ・アルノー・ド・サルトル氏が率いる研究チームが、約10の貯蔵プロジェクトを研究することで、障害を特定する論文を発表した。

CSSの大規模導入には、社会的、技術的、政治的な障壁がある

この研究による興味深い発見の1つは、CCSの導入が市民の受容性の低さにより妨げられている、ということだ。しかし市民による反対は、導入を遅らせるうえでの主な要因とはなっていない。研究者のザビエ・アルノー・ド・サルトル氏は、「市民による反対は、二酸化炭素の注入による地震発生やガス漏れの危険性など、この技術がもつ潜在的な危険性によるところが大きい」という。

しかしIPCCは、地中隔離は信頼性が高い技術であり、漏出率は年間0.001%未満である、と主張する。研究チームによると、CCSのもう1つの難しさの原因は、その成熟度の低さでるという。「完全なシステムへの統合と産業化までの技術の成熟度を評価するTRL(技術成熟度レベル)スケールでは、地中貯留は9段階中6~7にランクされています」という。

回収に関しては、既存技術の効率を改善して、特にエネルギー消費の面でコストを削減する必要がある。現時点では、CCSを使用して回収、輸送、貯蔵される二酸化炭素1tあたりのコストは80~150ユーロ。排出される二酸化炭素1tの価値(許可された制限を超えた場合に産業事業者が支払う)は、欧州市場で約90ユーロである。

この研究は、CCSの導入を遅らせている他の障害を浮き彫りにした。

「使用される技術と開発戦略に関して、関係する様々なプレーヤーの合意が欠如していること、貯蔵の費用を誰が負担するかを規定する経済モデルが欠如していること、そして最後に、CCSに対する政治的コミットメントが弱いこと」だ。

この最後の点に関して、研究チームは現在準備中の研究において「フランスの産業空洞化と原子力発電による炭素フリーエネルギーの大幅な開発により、国は脱炭素化にほとんど投資していない」という結論に達した。それでも「気候変動と戦うには、CCSを大規模に導入する以外に選択肢はありません。それも迅速に!」と、ザビエ・アルノー・ド・サルトル氏は指摘している。